https://ria.ru/20210301/venera-1599095643.html

История исследования Венеры

История исследования Венеры - РИА Новости, 01.03.2021

История исследования Венеры

Венера – вторая по расстоянию от Солнца и ближайшая к Земле планета Солнечной системы. Она известна людям с глубокой древности. Однако поверхность Венеры... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T02:01

2021-03-01T02:01

2021-03-01T02:01

справки

астрономия

венера

земля

космос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597362601_0:240:1096:857_1920x0_80_0_0_9563c945c115c05023e30e91aa8214ad.jpg

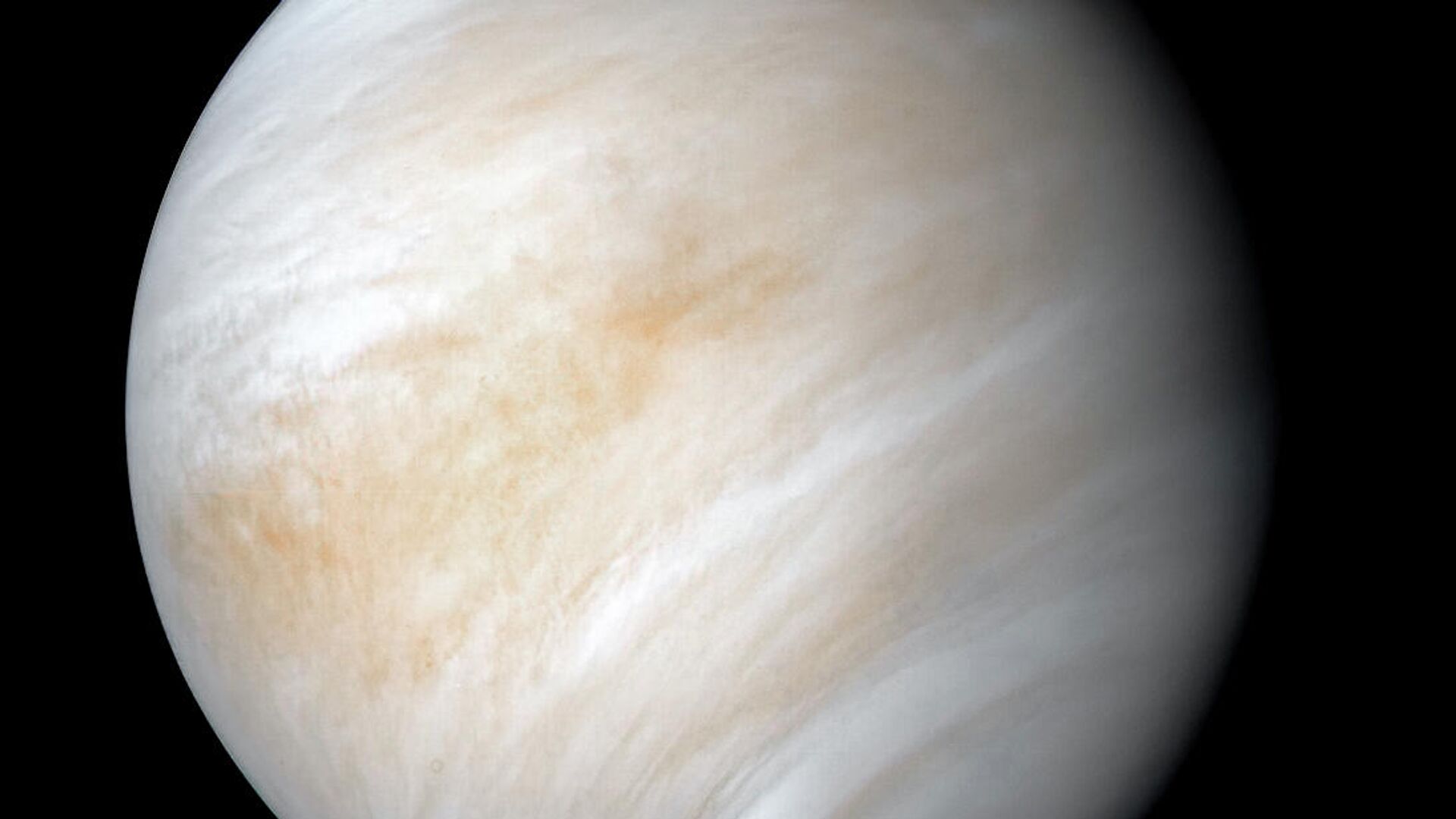

Венера – вторая по расстоянию от Солнца и ближайшая к Земле планета Солнечной системы. Она известна людям с глубокой древности. Однако поверхность Венеры постоянно скрыта плотной атмосферой и облачным слоем, окутывающим планету, что мешает ее изучению. К концу 1950-х годов стало ясно, что наземные методы исследования Венеры не могут дать существенно новой информации.До начала космических исследований этой планеты ученые надеялись найти на ней природные условия, очень близкие к земным, или, точнее говоря, к тем, которые Земля проходила в процессе своей эволюции.Космические исследования Венеры начались в 1961 году с полета советской автоматической межпланетной станции (АМС) "Венера-1", которая была запущена с помощью ракеты-носителя 12 февраля 1961 года. "Венера-1" с разгонным блоком вышла на околоземную орбиту, а затем была выведена на траекторию полета к планете Венера. АМС была оборудована приборами для измерения интенсивности космических лучей, напряженности межпланетных магнитных полей, регистрации микрометеоритов и т.п. Передача данных "Венерой-1" проводилась в течение семи суток. На расстоянии 1,9 миллиона километров от Земли связь с космическим аппаратом была потеряна. Исходя из баллистических расчетов, АМС "Венера-1" 19-20 мая 1961 года прошла на расстоянии, примерно, 100 тысяч километров от Венеры и продолжила свой полет вокруг Солнца.После этого в советской программе исследования Венеры было несколько неудачных пусков. Новым этапом изучения планеты стали запуски автоматических межпланетных станций "Венера-2" и "Венера-3", осуществленные 12 и 16 ноября 1965 года. Однако система терморегулирования на "Венере-2" работала не очень хорошо, и с приближением к цели космическая станция начала перегреваться, вследствие чего возникли проблемы в системе связи. 28 февраля 1966 года аппарат пролетел на расстоянии 24 тысячи километров от планеты, но никаких данных о Венере от него получено не было.Станция "Венера-3" вполне удовлетворительно функционировала в ходе полета. В ее состав был включен спускаемый на Венеру космический аппарат. 26 декабря 1965 года станция вышла на траекторию столкновения с планетой на расстоянии 800 километров от ее центра. Однако связь с ней прекратилась незадолго до подлета к Венере. Причиной этого стал перегрев бортовой аппаратуры. Космическая станция могла автоматически отделить спускаемый аппарат, но это не было подтверждено данными телеметрии. Как стало понятно позднее, 1 марта 1966 года спускаемый космический аппарат "Венера-3" достиг планеты Венера и врезался в ее твердую поверхность. Он стал первым в истории космическим аппаратом, который достиг другой планеты и вошел в ее атмосферу. Следующая станция, "Венера-4", запущенная 12 июня 1967 года, также долетела до Венеры. При входе ее в атмосферу планеты был отделен спускаемый аппарат. Какое-то время орбитальный аппарат еще передавал телеметрию и научную информацию, пока не разрушился. Спускаемый аппарат при входе в атмосферу Венеры испытал перегрузки в 300 единиц, но его приборы включились в работу и начали передавать научную информацию. Давление и плотность измерялись вплоть до зашкаливания приборов, поскольку верхний предел манометра составлял 7,3 атмосферы. Только измерение температуры проводилось в течение всего спуска аппарата на парашюте в течение 93 минут до момента пропадания связи. За это время температура изменялась от 33 до 262°С. Программа полета станции "Венера-4" была выполнена полностью. Главным результатом полета станции стало проведение первых прямых измерений температуры, плотности, давления и химического состава атмосферы Венеры. Станция "Венера-5", запущенная 5 января 1969 года и достигшая Венеры 16 мая 1969 года, а также станция "Венера-6", запущенная 10 января 1969 года и долетевшая до планеты 17 мая 1969 года, продолжили исследования атмосферы планеты. Их спускаемые аппараты в ходе снижения проводили измерения температуры, давления, освещенности и химического состава атмосферы планеты на участках, где температура изменялась от 25 до 320°С, а давление от 0,5 до 27 атмосфер, что соответствует диапазону высот от 55 до 18 километров над поверхностью. Прием сигнала со спускаемых аппаратов прекратился при внешнем давлении 27 атмосфер. Впервые в мире достиг поверхности планеты Венера спускаемый аппарат станции "Венера-7", запущенной 17 августа 1970 года. Он совершил посадку на ночной стороне планеты 15 декабря 1970 года. Из-за отказа телеметрического коммутатора от аппарата была получена лишь информация о температуре атмосферы Венеры на участке спуска и у ее поверхности. По полученным данным было установлено, что давление у поверхности Венеры составляет 90±15 атмосфер, а температура – 475°±20°С.22 июля 1972 году "Венера-8" также совершила мягкую посадку на поверхность планеты, причем впервые на дневной стороне. Прием радиосигнала и телеметрической информации от ее спускаемого аппарата продолжался еще в течение 50 минут после посадки. Все это время бортовые системы и научные приборы работали нормально, что позволило получить полную информацию не только об атмосфере Венеры, но и впервые в мире об условиях на ее поверхности.22 октября 1975 года спускаемый аппарат станции "Венера-9" совершил мягкую посадку на освещенной Солнцем, но невидимой с Земли стороне Венеры. Спустя две минуты после посадки с него началась передача телевизионной панорамы. Это были первые в мире фотографии, переданные с поверхности другой планеты. Передача информации со спускаемого аппарата длилась 53 минуты. 25 октября 1975 года спускаемый аппарат автоматической станции "Венера-10" также совершил мягкую посадку на освещенной стороне планеты в 2200 километрах от точки посадки "Венеры-9". Время его работы на поверхности Венеры составило 65 минут.Орбитальные аппараты "Венеры-9" и "Венеры-10" после отделения спускаемых аппаратов были переведены на пролетные траектории, а затем выведены на орбиты искусственных спутников планеты. Информация, полученная каждым спускаемым аппаратом, передавалась на свой орбитальный модуль и затем ретранслировалась на Землю.Оба орбитальных аппарата после завершения работы со спускаемыми аппаратами провели комплексные исследования планеты Венера и околопланетного пространства, включая фотографирование облачного покрова. Главными достижениями межпланетных станций "Венера-9" и "Венера-10" стали первая в мире съемка и передача на Землю панорамы поверхности Венеры и первые в мире искусственные спутники Венеры.В 1978 году на планету совершили посадку спускаемые аппараты "Венера-11" и "Венера-12", изучившие в том числе и электрическую активность атмосферы Венеры. В 1982 году "Венера- 13" и "Венера-14" передали первые цветные снимки поверхности планеты. На этих станциях был проведен забор грунта с поверхности Венеры и анализ его химического состава. В результате было установлено, что Венера покрыта разновидностями базальтов.Космические аппараты "Венера-15" и "Венера-16", запущенные в 1983 году, с помощью радиолокации картографировали с орбиты северное полушарие планеты, что позволило оценить структуру (морфологию) поверхности. Определенный вклад в знания о Венере внесли и полеты американских космических аппаратов. В 1962 году американская межпланетная станция "Маринер-2" (Mariner-2), пролетев на расстоянии 35 тысяч километров от поверхности Венеры, не обнаружила у планеты собственного магнитного поля. В 1974 году межпланетная станция "Маринер-10" (Mariner-10), пролетев около Венеры на пути к Меркурию, подтвердила вращение надоблачной части венерианской атмосферы с периодом четверо суток, обнаруженное ранее с Земли при наблюдении в ультрафиолетовых лучах. В 1978 году были запущены две американские станции – орбитальная Pioneer Venus ("Пионер-Венера"), начавшая радиолокационное картографирование планеты, и Pioneer Venus Multiprobe, которая "отстрелила" четыре атмосферных зонда для анализа состава и параметров атмосферы. Они произвели измерения химического состава и физических параметров в диаметрально противоположных областях венерианской атмосферы. При этом было установлено, что верхний слой венерианских облаков состоит из мельчайших капелек концентрированной серной кислоты. Благодаря этому слою в верхней атмосфере Венеры почти не содержится водяного пара. В декабре 1984 года с интервалом в шесть суток в Советском Союзе запустили идентичные АМС "Вега-1" и "Вега-2", каждая из которых состояла из пролетного и спускаемого аппаратов. АМС "Вега" были созданы в рамках международного проекта "Венера-Галлея" и предназначались для исследования в пролетном сближении двух небесных объектов – планеты Венера (с десантированием на ее поверхность посадочных аппаратов и внедрением в ее атмосферу аэростатных зондов) и кометы Галлея. За двое суток до входа в атмосферу Венеры от пролетных аппаратов отделились спускаемые аппараты. 11 июня 1985 года спускаемый аппарат станции "Вега-1" вошел в атмосферу Венеры, где разделился на аэростатный зонд и посадочный аппарат. 15 июня 1985 года тоже самое произошло со спускаемым аппаратом "Веги-2".Аэростатные зонды, рассчитанные на работу в течение двух земных суток, несли комплекс метеоприборов (датчик давления, два датчика температуры, анемометр для измерения вертикального компонента скорости ветра), нефелометр для измерения плотности аэрозоля и индикатор наличия световых вспышек. По сигналам, передаваемым аэростатами на пролетные аппараты и далее на Землю, с помощью 17 наземных радиотелескопов, расположенных на территории СССР, Европы, Северной и Южной Америки, Австралии, Африки, определялись координаты и скорость движения аэростатов. На каждом посадочном аппарате имелся комплекс из девяти приборов для исследования характеристик атмосферы и поверхности Венеры. Спускаемые аппараты совершили мягкую посадку на поверхность Венеры, но на аппарате "Вега-1" из-за того, что раньше времени сработал сигнализатор посадки, запустилось грунтозаборное устройство. Получилось, что бур сверлил воздух, а не грунт Венеры. На "Веге-2" произошло своевременное срабатывание сигнализатора посадки в момент касания поверхности. В результате грунтозаборное устройство отработало штатно, что дало возможность провести анализ грунта в месте посадки, расположенном в предгорьях земли Афродиты.Осуществление программы АМС "Вега 1, 2" позволило впервые выполнить уникальный эксперимент по прямому измерению скорости ветра в верхней части венерианского облачного покрова.После "Вег" на поверхность Венеры космические аппараты не садились, но ее изучение не прерывалось, правда, сейчас это делают только со спутников.В 1989 году США запустили к Венере автоматическую межпланетную станцию "Магеллан" (Magellan), которая в течение нескольких лет провела глобальное картографирование планеты. С ее помощью были получены наиболее подробные снимки всей поверхности Венеры. Когда почти весь запас горючего был израсходован по команде с Земли 12 октября 1994 года станция вошла в плотные слои атмосферы и передала данные о ее верхних слоях.Позже межпланетные станции "Галилео" (Galileo), "Кассини" (Cassini) и "Мессенджер" (Messenger) прошли мимо Венеры по дороге к своим целям (соответственно, Юпитеру, Сатурну и Меркурию) и передали на Землю немало ценных сведений. 9 ноября 2005 года ракетой-носителем "Союз-ФГ" с космодрома Байконур был запущен европейский корабль "Венера-Экспресс" (Venus Express), предназначенный для изучения поверхности Венеры и ее атмосферы. В апреле 2006 года аппарат встал на орбиту планеты и проработал до декабря 2014 года, передав на Землю тысячи уникальных снимков и множество интереснейшей информации о Венере. Станция впервые сделала изображение южного полюса планеты.В 2010 году для изучения атмосферы Венеры к ней был направлен японский космический аппарат "Акацуки" (Akatsuki), но ему не удалось выйти на орбиту вокруг планеты. Через пять лет, когда "Акацуки" вернулся к Венере, сделав круг вокруг Солнца, инженеры смогли затормозить зонд и вывести его на стабильную орбиту вокруг планеты, фактически воскресив миссию, уже считавшуюся потерянной. За последующие годы японскому аппарату удалось получить массу информации по устройству атмосферы Венеры, ее климату и другим ее тайнам.В 2018 году был запущен для изучения внешней короны Солнца зонд NASA Parker. По плану, в течение семи лет своей работы космический корабль в общей сложности должен семь раз пролететь около Венеры, используя ее гравитацию для корректировки своей орбиты. Параллельно миссия Parker использует эти приближения, чтобы выполнить дополнительные наблюдения за Венерой. Так, во время третьего гравитационного маневра 11 июля 2020 года бортовой широкоугольный тепловизор WISPR (Wide-field Imager for Parker Solar Probe) сделал уникальные по качеству и научной ценности изображения ночной стороны планеты с расстояния 12380 километров.Российские ученые задумали возобновить изучение Венеры в начале 2000-х годов. Новую миссию назвали "Венерой-Д" – долгоживущей. В 2015 году к работе над проектом привлекли коллег из NASA, но в сентябре 2020 года "Роскосмос" сообщил, что решил реализовать миссию "Венера-Д" как национальную, а не как совместную с США.Российская программа исследования Венеры включает три миссии. Первая – "Венера-Д" с запуском в ноябре 2029 года нацелена на изучение поверхности, атмосферы, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры. Задачей второй миссии, которая отправится в июне 2031 года, является продолжение исследования атмосферы планеты, третья, которая стартует в июне 2034 года, должна доставить на Землю образцы атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры. Кроме того, программу могут дополнить срочной отправкой в 2027 году станции для изучения возможных признаков жизни в атмосфере Венеры.Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства в 2020 году сообщило о старте четырех новых проектов в рамках программы Discovery, два из которых касаются исследования Венеры. Программа DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging Plus) предполагает отправку к Венере космического аппарата нового поколения. Все его инструменты будут заключены в специальную сферу, представляющую из себя спусковой зонд, который, падая сквозь горячую и плотную атмосферу Венеры, проанализирует состав воздушной оболочки планеты от самых верхних ее слоев до поверхности.В рамках второй миссии, названной учеными VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy), планируется отправить на орбиту Венеры аппарат, оснащенный мощными радиолокационными приборами, позволяющими наблюдать сквозь плотную атмосферу, картировать поверхность планеты и искать признаки активных процессов – тектоники плит или вулканизма. Приборы на борту аппарата также смогут определить состав пород поверхности Венеры.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

земля

космос

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

справки, астрономия, венера, земля, космос

Справки, Астрономия, Венера, Земля, Космос

Венера – вторая по расстоянию от Солнца и ближайшая к Земле планета Солнечной системы. Она известна людям с глубокой древности. Однако поверхность Венеры постоянно скрыта плотной атмосферой и облачным слоем, окутывающим планету, что мешает ее изучению. К концу 1950-х годов стало ясно, что

наземные методы исследования Венеры не могут дать существенно новой информации.

До начала космических исследований этой планеты

ученые надеялись найти на ней природные условия, очень близкие к земным, или, точнее говоря, к тем, которые Земля проходила в процессе своей эволюции.

Космические исследования Венеры начались в 1961 году с полета советской автоматической межпланетной станции (АМС)

"Венера-1", которая была запущена с помощью ракеты-носителя 12 февраля 1961 года. "Венера-1" с разгонным блоком вышла на околоземную орбиту, а затем была выведена на траекторию полета к планете Венера. АМС была оборудована приборами для измерения интенсивности космических лучей, напряженности межпланетных магнитных полей, регистрации микрометеоритов и т.п. Передача данных "Венерой-1" проводилась в течение семи суток. На расстоянии 1,9 миллиона километров от Земли связь с космическим аппаратом была потеряна. Исходя из баллистических расчетов, АМС "Венера-1"

19-20 мая 1961 года прошла на расстоянии, примерно, 100 тысяч километров от Венеры и продолжила свой полет вокруг Солнца.

После этого в советской программе исследования Венеры было

несколько неудачных пусков. Новым этапом изучения планеты стали запуски автоматических межпланетных станций

"Венера-2" и "Венера-3", осуществленные 12 и 16 ноября 1965 года. Однако система терморегулирования на "Венере-2" работала не очень хорошо, и с приближением к цели космическая станция начала перегреваться, вследствие чего возникли проблемы в системе связи.

28 февраля 1966 года аппарат пролетел на расстоянии 24 тысячи километров от планеты, но никаких данных о Венере от него получено не было.

Станция "Венера-3" вполне удовлетворительно функционировала в ходе полета. В ее состав был включен спускаемый на Венеру космический аппарат.

26 декабря 1965 года станция вышла на траекторию столкновения с планетой на расстоянии 800 километров от ее центра. Однако связь с ней прекратилась незадолго до подлета к Венере. Причиной этого стал

перегрев бортовой аппаратуры. Космическая станция могла автоматически отделить спускаемый аппарат, но это не было подтверждено данными телеметрии. Как стало понятно позднее, 1 марта 1966 года спускаемый космический аппарат "Венера-3" достиг планеты Венера и врезался в ее твердую поверхность. Он стал первым в истории космическим аппаратом, который достиг другой планеты и вошел в ее атмосферу.

Следующая станция, "Венера-4", запущенная 12 июня 1967 года, также долетела до Венеры. При входе ее в атмосферу планеты был отделен спускаемый аппарат. Какое-то время орбитальный аппарат еще передавал телеметрию и научную информацию, пока не разрушился. Спускаемый аппарат при входе в атмосферу Венеры испытал перегрузки в 300 единиц, но его приборы включились в работу и начали передавать научную информацию. Давление и плотность измерялись вплоть до зашкаливания приборов, поскольку верхний предел манометра составлял 7,3 атмосферы. Только измерение температуры проводилось в течение всего спуска аппарата на парашюте в течение 93 минут до момента пропадания связи. За это время температура изменялась от 33 до 262°С.

Программа полета станции

"Венера-4" была выполнена полностью. Главным результатом полета станции стало проведение первых прямых измерений температуры, плотности, давления и химического состава атмосферы Венеры.

Станция "Венера-5", запущенная 5 января 1969 года и достигшая Венеры

16 мая 1969 года, а также станция "Венера-6", запущенная 10 января 1969 года и долетевшая до планеты 17 мая 1969 года, продолжили исследования атмосферы планеты. Их спускаемые аппараты в ходе снижения проводили измерения температуры, давления, освещенности и химического состава атмосферы планеты на участках, где температура изменялась от 25 до 320°С, а давление от 0,5 до 27 атмосфер, что соответствует диапазону высот от 55 до 18 километров над поверхностью. Прием сигнала со спускаемых аппаратов

прекратился при внешнем давлении 27 атмосфер.

Впервые в мире достиг поверхности планеты Венера спускаемый аппарат станции "Венера-7", запущенной 17 августа 1970 года. Он совершил посадку на ночной стороне планеты 15 декабря 1970 года. Из-за отказа телеметрического коммутатора от аппарата была получена лишь информация о температуре атмосферы Венеры на участке спуска и у ее поверхности. По полученным данным было установлено, что

давление у поверхности Венеры составляет 90±15 атмосфер, а температура – 475°±20°С.

22 июля 1972 году "Венера-8" также совершила мягкую посадку на поверхность планеты, причем впервые на дневной стороне. Прием радиосигнала и телеметрической информации от ее спускаемого аппарата продолжался еще в течение 50 минут после посадки. Все это время бортовые системы и научные приборы работали нормально, что позволило получить полную информацию не только об

атмосфере Венеры, но и впервые в мире об

условиях на ее поверхности.

22 октября 1975 года спускаемый аппарат станции "Венера-9" совершил мягкую посадку на освещенной Солнцем, но невидимой с Земли стороне Венеры. Спустя две минуты после посадки с него началась передача телевизионной панорамы. Это были первые в мире фотографии, переданные с поверхности другой планеты. Передача информации со спускаемого аппарата длилась 53 минуты. 25 октября 1975 года спускаемый аппарат автоматической станции "Венера-10" также совершил мягкую посадку на освещенной стороне планеты в 2200 километрах от точки посадки "Венеры-9". Время его работы на поверхности Венеры составило 65 минут.

Орбитальные аппараты "Венеры-9" и "Венеры-10" после отделения спускаемых аппаратов были переведены на пролетные траектории, а затем выведены на орбиты искусственных спутников планеты. Информация, полученная каждым спускаемым аппаратом, передавалась на свой орбитальный модуль и затем ретранслировалась на Землю.

Оба орбитальных аппарата после завершения работы со спускаемыми аппаратами провели комплексные исследования планеты Венера и околопланетного пространства, включая фотографирование облачного покрова.

Главными достижениями межпланетных станций "Венера-9" и "Венера-10" стали

первая в мире съемка и передача на Землю панорамы поверхности Венеры и первые в мире искусственные спутники Венеры.

В 1978 году на планету совершили посадку спускаемые аппараты "Венера-11" и "Венера-12", изучившие в том числе и электрическую активность атмосферы Венеры. В 1982 году "Венера- 13" и "Венера-14" передали первые цветные снимки поверхности планеты. На этих станциях был проведен

забор грунта с поверхности Венеры и анализ его химического состава. В результате было установлено, что Венера покрыта разновидностями базальтов.

Космические аппараты "Венера-15" и "Венера-16", запущенные в 1983 году, с помощью радиолокации картографировали с орбиты северное полушарие планеты, что позволило оценить структуру (морфологию) поверхности.

Определенный вклад в знания о Венере внесли и полеты американских космических аппаратов. В 1962 году американская межпланетная станция "Маринер-2" (Mariner-2), пролетев на расстоянии 35 тысяч километров от поверхности Венеры, не обнаружила у планеты собственного магнитного поля. В 1974 году межпланетная станция "Маринер-10" (Mariner-10), пролетев около Венеры на пути к Меркурию, подтвердила вращение надоблачной части венерианской атмосферы с периодом четверо суток, обнаруженное ранее с Земли при наблюдении в ультрафиолетовых лучах. В 1978 году были запущены две американские станции – орбитальная Pioneer Venus ("Пионер-Венера"), начавшая радиолокационное картографирование планеты, и Pioneer Venus Multiprobe, которая "отстрелила" четыре атмосферных зонда для анализа состава и параметров атмосферы. Они произвели измерения химического состава и физических параметров в диаметрально противоположных областях венерианской атмосферы. При этом было установлено, что верхний слой венерианских облаков состоит из мельчайших капелек концентрированной серной кислоты. Благодаря этому слою в верхней атмосфере Венеры почти

не содержится водяного пара.

В декабре 1984 года с интервалом в шесть суток в Советском Союзе запустили идентичные АМС "Вега-1" и "Вега-2", каждая из которых состояла из пролетного и спускаемого аппаратов. АМС "Вега" были созданы в рамках международного проекта "Венера-Галлея" и предназначались для исследования в пролетном сближении двух небесных объектов – планеты Венера (с десантированием на ее поверхность посадочных аппаратов и внедрением в ее атмосферу аэростатных зондов) и

кометы Галлея. За двое суток до входа в атмосферу Венеры от пролетных аппаратов отделились спускаемые аппараты. 11 июня 1985 года спускаемый аппарат станции "Вега-1" вошел в атмосферу Венеры, где разделился на аэростатный зонд и посадочный аппарат.

15 июня 1985 года тоже самое произошло со спускаемым аппаратом "Веги-2".

Аэростатные зонды, рассчитанные на работу в течение двух земных суток, несли комплекс метеоприборов (датчик давления, два датчика температуры, анемометр для измерения вертикального компонента скорости ветра), нефелометр для измерения плотности аэрозоля и индикатор наличия световых вспышек. По сигналам, передаваемым аэростатами на пролетные аппараты и далее на Землю, с помощью 17 наземных радиотелескопов, расположенных на территории СССР, Европы, Северной и Южной Америки, Австралии, Африки, определялись координаты и скорость движения аэростатов. На каждом посадочном аппарате имелся комплекс из девяти приборов для исследования характеристик атмосферы и поверхности Венеры. Спускаемые аппараты совершили мягкую посадку на поверхность Венеры, но на аппарате "Вега-1" из-за того, что раньше времени сработал сигнализатор посадки, запустилось грунтозаборное устройство. Получилось, что бур сверлил воздух, а не грунт Венеры. На "Веге-2" произошло своевременное срабатывание сигнализатора посадки в момент касания поверхности. В результате грунтозаборное устройство отработало штатно, что дало возможность провести анализ грунта в месте посадки, расположенном в предгорьях земли Афродиты.

Осуществление программы АМС "Вега 1, 2" позволило впервые выполнить уникальный эксперимент по прямому измерению скорости ветра в верхней части венерианского облачного покрова.

После "Вег" на поверхность Венеры космические аппараты не садились, но ее изучение не прерывалось, правда, сейчас это делают только

со спутников.

В 1989 году США запустили к Венере автоматическую межпланетную станцию "Магеллан" (Magellan), которая в течение нескольких лет провела глобальное картографирование планеты. С ее помощью были получены наиболее подробные снимки всей поверхности Венеры. Когда почти весь запас горючего был израсходован по команде с Земли

12 октября 1994 года станция вошла в плотные слои атмосферы и передала данные о ее верхних слоях.

Позже межпланетные станции "Галилео" (Galileo), "Кассини" (Cassini) и "Мессенджер" (Messenger) прошли мимо Венеры по дороге к своим целям (соответственно, Юпитеру, Сатурну и Меркурию) и

передали на Землю немало ценных сведений.

9 ноября 2005 года ракетой-носителем "Союз-ФГ" с космодрома Байконур был запущен европейский корабль "Венера-Экспресс" (Venus Express), предназначенный для изучения поверхности Венеры и ее атмосферы. В апреле 2006 года аппарат встал на орбиту планеты и проработал до декабря 2014 года, передав на Землю тысячи уникальных снимков и множество интереснейшей информации о Венере. Станция

впервые сделала изображение южного полюса планеты.

В 2010 году для изучения атмосферы Венеры к ней был направлен японский космический аппарат "Акацуки" (Akatsuki), но ему не удалось выйти на орбиту вокруг планеты. Через пять лет, когда "Акацуки" вернулся к Венере, сделав круг вокруг Солнца, инженеры смогли затормозить зонд и вывести его на стабильную орбиту вокруг планеты, фактически воскресив миссию, уже считавшуюся потерянной. За последующие годы японскому аппарату удалось получить

массу информации по устройству атмосферы Венеры, ее климату и другим ее тайнам.

В 2018 году был запущен для изучения внешней короны Солнца зонд NASA Parker. По плану, в течение семи лет своей работы космический корабль в общей сложности должен семь раз пролететь около Венеры, используя ее гравитацию для корректировки своей орбиты. Параллельно миссия Parker использует эти приближения, чтобы выполнить дополнительные наблюдения за Венерой. Так, во время третьего гравитационного маневра

11 июля 2020 года бортовой широкоугольный тепловизор WISPR (Wide-field Imager for Parker Solar Probe) сделал уникальные по качеству и научной ценности изображения ночной стороны планеты с расстояния 12380 километров.

Российские ученые задумали возобновить изучение Венеры в начале 2000-х годов. Новую миссию назвали "Венерой-Д" – долгоживущей.

В 2015 году к работе над проектом привлекли коллег из NASA, но в сентябре 2020 года "Роскосмос" сообщил, что решил реализовать миссию "Венера-Д" как

национальную, а не как совместную с США.

Российская программа исследования Венеры включает три миссии. Первая – "Венера-Д" с запуском в ноябре 2029 года нацелена на изучение поверхности, атмосферы, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры. Задачей второй миссии, которая отправится в июне 2031 года, является продолжение исследования атмосферы планеты, третья, которая стартует в июне 2034 года, должна доставить на Землю образцы атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры. Кроме того,

программу могут дополнить срочной отправкой в 2027 году станции для изучения возможных признаков жизни в атмосфере Венеры.

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства в 2020 году сообщило о старте четырех новых проектов в рамках программы Discovery, два из которых касаются исследования Венеры. Программа DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging Plus) предполагает отправку к Венере космического аппарата нового поколения. Все его инструменты будут заключены в специальную сферу, представляющую из себя спусковой зонд, который, падая сквозь горячую и плотную атмосферу Венеры, проанализирует состав воздушной оболочки планеты от самых верхних ее слоев до поверхности.

В рамках второй миссии, названной учеными VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy), планируется отправить на орбиту Венеры аппарат, оснащенный мощными радиолокационными приборами, позволяющими наблюдать сквозь плотную атмосферу, картировать поверхность планеты и искать признаки активных процессов – тектоники плит или вулканизма.

Приборы на борту аппарата также смогут определить состав пород поверхности Венеры.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников