МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости, Артем Буденный. Масштабная художественная выставка "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" открылась в понедельник в столичном Манеже.

Если бы кому-то захотелось посетить все музеи, которые прислали работы для этой выставки – пришлось бы объехать 32 города, утверждают организаторы. В московский Манеж привезли 150 картин, многие из которых пылились в запасниках провинциальных музеев, а некоторые - отреставрировали специально для этого события. Выставка устроена хронологически: 15 залов, в которых показаны все этапы войны и ее осмысления. "Нам было важно показать эволюцию отношения к войне", - отмечают организаторы.

Скульптурная композиция из дерева скульптора Вадима Сидур "Бабий Яр" во время подготовки к открытию выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве"

"Мне кажется порою, что солдаты..."

Организаторы выставки не дают оценок событиям военного времени. По словам председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), осмысление войны и сейчас продолжается. "Мудрое и не очень - оно всякое дорого, потому что мы пытаемся понять свою историю, своих предков. Думаю, что эта экспозиция будет особым открытием для всех, кто ее посетит", - сказал владыка на пресс-конференции, посвященной созданию выставки. Ограничения по возрасту – "6+", ведь о войне нужно рассказывать, потому, что это один из самых важных уроков для любого возраста, считают организаторы.

"Что было правильно в войну, что нет – сегодня это вопрос личной оценки людей, которые ее не застали. Поэтому главная идея экспозиции к 75-летию Победы – дать услышать голос свидетелей того времени", - делится научный редактор выставки "Память поколений" историк Иван Привалов.

Эта выставка стала продолжением проекта "Россия - моя история". Сначала открылась экспозиция про Романовых, потом - про Рюриковичей, затем - две выставки по истории XX века, но все они были мультимедийными, а в прошлом году Патриарший совет по культуре поменял формат в пользу живописи.

Подготовка к открытию выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве"

"Даже сквозь соцреализм, каноны и условности, которые задавало в тот момент искусство, прорывается живой, чистый голос – и его слышно в живописи. Соцреалистические полотна на военную тему кардинально отличаются от работ мирного времени", - уверен Привалов. Ведь художники, которые не принимали участия в боевых действиях, а их работы охватывают период с 1960-х по "нулевые" годы, тоже росли под впечатлением от рассказов родителей, а некоторые вовсе потеряли их на войне, говорит он.

Зловещая тишина

"Для нацистской Германии СССР был врагом, в том числе потому что мы многонациональная страна. Это претило нацизму как таковому", - рассуждает научный редактор проекта "Россия - моя История" Александр Мясников. Он отметил, что в первые дни войны советская пропаганда пыталась склонить немецких "братьев-рабочих" к свержению Гитлера, однако отношение к войне и врагу менялось стремительно - вместе с наступлением его войск.

Аркадий Пластов "Фашист прилетел"

Художники были одними из первых, кто откликнулся на страшные события 1941 года, но осмысление войны как гигантского боевого действия придет в 1942-43 годах, отмечает Привалов. Поначалу важнейшей темой для многих живописцев стал "потревоженный мирный быт, в который ворвалась трагедия войны". Так, в картине Аркадия Пластова "Немцы пришли" через поле идут крестьяне, а на заднем плане уже горит деревня. В другой его работе "Фашист пролетел" - мирный русский пейзаж, а в траве - мальчик-пастух словно уснул и вдаль улетает немецкий самолет.

«

"Эта картина так поразила современников, что в 1943 году по указу Сталина ее отвезли на Тегеранскую конференцию (по итогам которой договорились об открытии второго фронта в Европе – ред.). Говорят, что она сильно впечатлила Рузвельта и Черчилля", - рассказывает Привалов.

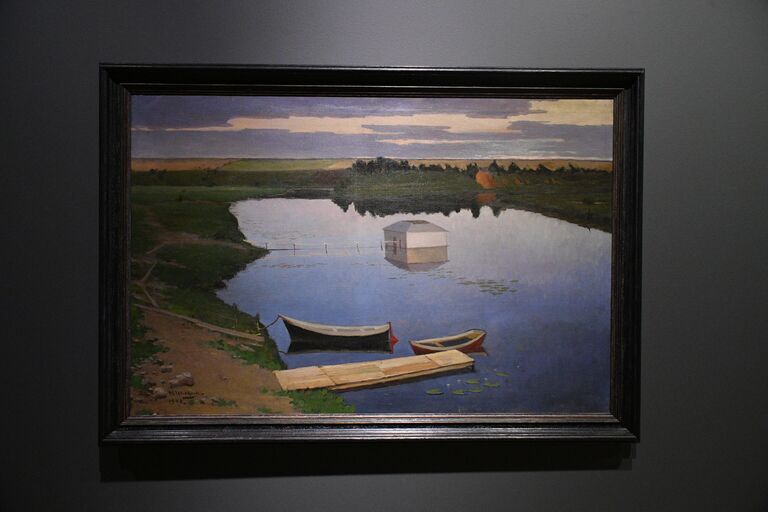

В другой работе - Николая Шлеина "Тихо. 22 июня 1942 года" - спокойный сельский пейзаж, но безлюдный. Одни погибли, другие в эвакуации, третьи - на фронтах. "Потому это зловещая тишина", - считает Привалов.

Николай Шлеин "Тихо. 22 июня 1942 года"

Александр Невский в кармане гимнастерки

И только после Московской битвы отношение к врагу стало меняться. "Люди поняли, что вермахт можно победить. А еще жители освобожденных территорий стали рассказывать про ужасы, которые там творились", - поясняет Мясников.

Тогда же поняли, "что стоит опереться на историю побед". 7 ноября 1941 года на знаменитом параде в честь годовщины Октябрьской революции солдаты услышали слова Сталина: "Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков - Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина…".

А еще в 1942 году праздновали 700-летний юбилей битвы на Чудском озере. "Александр Невский, воюющий против рыцарей Ливонского ордена, – это символ", - замечает Привалов. По правительственному заказу за два года художник Павел Корин создал триптих "Александр Невский". По словам Привалова, "для многих это был прорыв в новую реальность, потому что образ Александра Невского - иконописный - за его спиной развивается стяг с ликом Спаса Нерукотворного".

Триптих "Александр Невский" художника Павла Корина

"Мощь фигуры князя производили столь сильное впечатление, что солдаты носили репродукции триптиха с собой, как иконки, и развешивали в землянках – в напоминание, что немцы были и будут биты", - рассказывает научный редактор выставки.

Главная икона блокадников

В страшном 1942 году государство обратилось к религиозным организациям. В этой логике можно объяснить и восстановление патриаршества в 1943 году. Избранный патриархом Сергий (Старгородский) прожил недолго и его место занял Алексий I (Симанский), который ранее возглавлял ленинградскую епархию. Архиерей, хотя и мог уехать, провел блокадное время в осажденном городе - с жителями.

По преданию, будущий патриарх ежедневно молился о даровании победы и снятии блокады перед образом Николая Чудотворца, который издавна считается заступником русской земли. Именно эта историческая икона XVII века встречает сегодня посетителей выставки. А в центре иконы медальон – с частицей мощей Святителя Николая.

Другой оставшийся в городе петербуржец - скульптор Всеволод Лишев, автор знаменитой работы "Мать": женщина потеряла сына, отдавшего свою жизнь за других. "Вообще тема борьбы, любви к ближнему вплоть до самопожертвования, а также аллюзии на библейские образы очевидны и очень часто появляются в работах первых послевоенных лет", - рассказывает историк Привалов.

Он утверждает, что работа Федора Богородского "Слава павшим героям" - это иконография "Положения во гроб" Иисуса Христа. "Осенние листья у изголовья погибшего бойца – как лавровый венок. Мать, "апостолы" – сослуживцы, которые пришли попрощаться с тем, кто пожертвовал своей жизнью за спасение мира. Ведь борьба с нацистами - это борьба за спасение мира, а не просто советского государства", - говорит Привалов.

Федор Богородский "Слава павшим героям"

Осмысление войны

Осмысление идет волнами, мы то уходим от войны, то опять приходим к ней, замечает Привалов: первый после войны победный крик "Ура!", маршалы победы и салют на 9 мая, а во второй половине 1940-х – попытка забыть о войне, желание вернуться к мирной жизни. Тот же Пластов, автор картины "Фашист пролетел", пишет работу "Жатва и сенокос". Даже сам праздник 9 мая с 1948 по 1965 года престает быть "красным днем календаря".

Возвращение к боевым страницам началось в 1950-е. "Наравне с философским осмыслением вновь появляются военные сцены. Страх начинает забываться, и художники пытаются показать, как ужасна война, ведь эта память, которая не должна меркнуть", - рассказывает Привалов.

В 1960-е появляется лейтенантская проза - война "от первого лица". По мнению Привалова, при Сталине "не было принято смотреть на каждого убитого, а в 1960-е появляются сюжеты блокадного Ленинграда, военкор, безымянная высота, на которой гибнут мальчишки, или мемориал павшим за родину, где 9 мая - еще совсем не праздник, а день скорби".

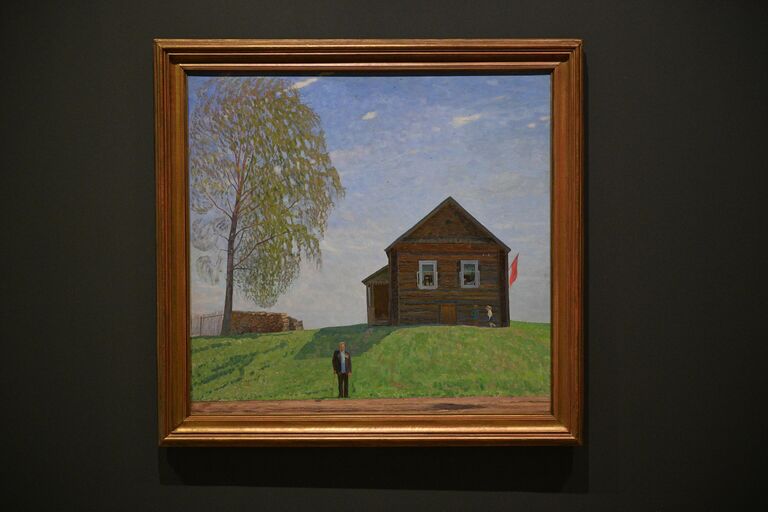

Валентин Сидоров "День победы"

Тема ветеранов и знаменитый "Белорусский вокзал" Андрея Смирнова - ключевая для 1970-х. Прошло 30 лет после войны и люди размышляют, насколько война ушла из их жизни, насколько осталась, как они сами вписались в мирную жизнь. "Вот 9 мая – ветеран вывесил на своем доме красный флаг – праздник, а сам стоит, как будто в строю, но один. Тема потерянных друзей", - рассказывает историк о картине Валентина Сидорова "День победы".

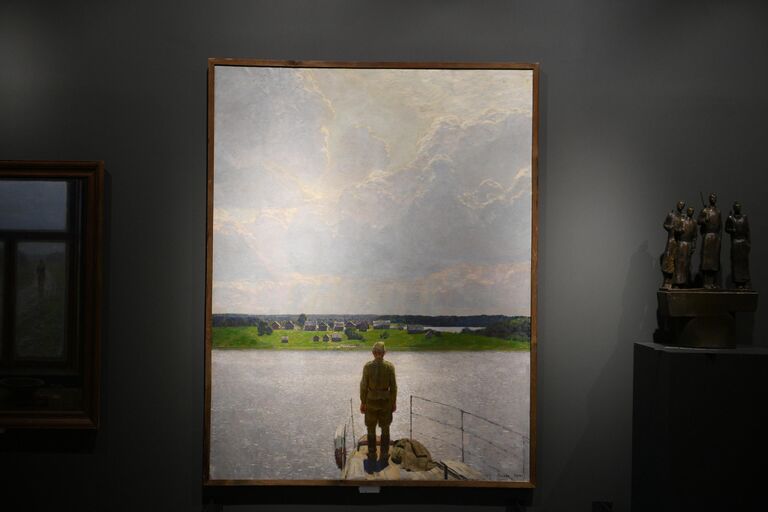

"В 1980-90-е годы наступает философское осмысление войны, того, что она не может "уйти" из людей", - говорит Привалов. Так, смотря на картину Михаила Кугача "Возвращение", кажется, что седой солдат вернулся домой. И то ли это старик пришел с фронта, то ли человек внутренне с войны не вернулся: снова и снова в майский день приходит на причал под огромным небом.

Михаил Кугач "Возвращение"

В последнем зале висит только одна работа - полиптих (многочастная картина) Александра Виноградова и Владимира Дубосарского "За отвагу". На ней изображены ветераны - кавалеры медали "За отвагу" на фоне ярко-голубого неба и огромной реки – люди, которых с каждым годом становится все меньше. "Река на фоне, как мне кажется, райская. Эти люди, жертвовавшие своей жизнью ради ближнего, – попадают в рай. Герои в их негероическом облике - самые обычные старики и старушки", - замечает Привалов. Одни задумчиво стоят, другие прогуливаются или отдыхают на лавочке.

"Это просто человеческая жизнь, - говорит историк, - та жизнь, за которую они боролись, чтобы спустя 70 лет можно было насладиться ярким весенним днем".

Полиптих Александра Виноградова и Владимира Дубосарского "За отвагу"