https://ria.ru/20230812/ispytanie-1889489220.html

Испытание первой советской водородной бомбы

Испытание первой советской водородной бомбы - РИА Новости, 12.08.2023

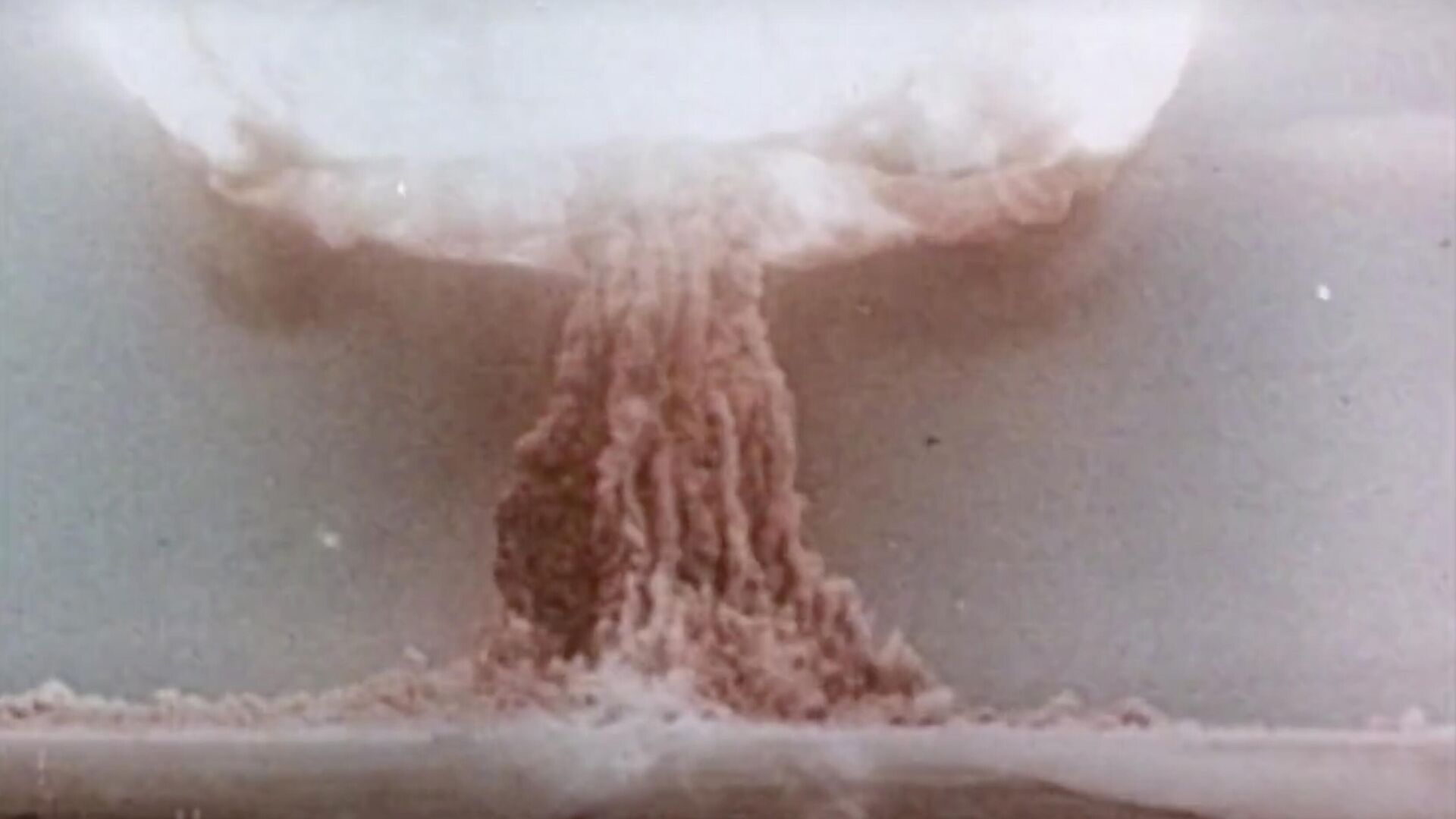

Испытание первой советской водородной бомбы

12 августа 1953 года в 7.30 утра на Семипалатинском полигоне была испытана первая советская водородная бомба, которая имела служебное название "Изделие РДС-6c". РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T02:16:00+03:00

2023-08-12T02:16:00+03:00

2023-08-12T02:16:00+03:00

справки

ссср

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889495822_0:115:3325:1985_1920x0_80_0_0_79358fa1559dbbb787761e085e3ee8c1.jpg

12 августа 1953 года в 7.30 утра на Семипалатинском полигоне была испытана первая советская водородная бомба, которая имела служебное название "Изделие РДС-6c". Это было четвертое по счету советское испытание ядерного оружия.Начало первых работ по термоядерной программе в СССР относится еще к 1945 году. Тогда была получена информация об исследованиях, ведущихся в США над термоядерной проблемой. Они были начаты по инициативе американского физика Эдварда Теллера в 1942 году. За основу была взята теллеровская концепция термоядерного оружия, получившая в кругах советских ученых-ядерщиков название "труба" – цилиндрический контейнер с жидким дейтерием, который должен был нагреваться от взрыва инициирующего устройства типа обычной атомной бомбы. Только в 1950 году американцы установили, что "труба" бесперспективна, и они продолжили разработку других конструкций. Но к этому времени советскими физиками уже была самостоятельно разработана другая концепция термоядерного оружия, которая вскоре – в 1953 году – привела к успеху. Альтернативную схему водородной бомбы придумал Андрей Сахаров. В основу бомбы им была положена идея "слойки" и применения дейтерида лития-6. Разработанный в КБ-11 (сегодня это город Саров, бывший Арзамас-16, Нижегородская область) термоядерный заряд РДС-6с представлял собой сферическую систему из слоев урана и термоядерного горючего, окруженных химическим взрывчатым веществом. Для увеличения энерговыделения заряда в его конструкции был использован тритий. Основная задача при создании подобного оружия заключалась в том, чтобы с помощью энергии, выделенной при взрыве атомной бомбы, нагреть и поджечь тяжелый водород – дейтерий, осуществить термоядерные реакции с выделением энергии, способные сами себя поддерживать. Для увеличения доли "сгоревшего" дейтерия Сахаров предложил окружить дейтерий оболочкой из обычного природного урана, который должен был замедлить разлет и, главное, существенно повысить плотность дейтерия. Явление ионизационного сжатия термоядерного горючего, ставшее основой первой советской водородной бомбы, до сих пор называют "сахаризацией"."Изделие РДС-6с" было выполнено в виде транспортабельной бомбы, которая помещалась в бомбовом люке бомбардировщика Ту-16. Чтобы оценить разрушительные воздействия новой бомбы, на Семипалатинском полигоне построили город из промышленных и административных зданий.В общей сложности на поле имелось более 300 различных сооружений, стендов и отдельных конструктивных элементов. Одновременно для обеспечения испытаний было подготовлено: 1300 измерительных, регистрирующих и киносъемочных приборов, 1700 различных индикаторов, 16 самолетов, семь танков, 17 орудий и минометов.В этом испытании впервые были применены вакуумные заборники радиохимических проб, автоматически открывавшиеся под действием ударной волны.Авиационно-техническое обеспечение испытаний – измерение давления ударной волны на самолет, находящийся в воздухе в момент взрыва изделия, забор проб воздуха из радиоактивного облака, аэрофотосъемка района осуществлялось специальной летной частью.Всего к обеспечению испытаний после того, как были закончены все строительно-монтажные работы, было привлечено: 749 офицеров, 2325 сержантов и солдат, 182 служащих и рабочих.В целях безопасности вокруг опытного поля была установлена запретная зона радиусом 45-60 километров, из которой все жители были заранее выселены. Все население, проживающее в юго-восточном направлении от опытного поля в радиусе 120 километров, было за неделю испытания эвакуировано, а в радиусе 250 километров было сселено (объединено) в несколько крупных групп.Подрыв бомбы осуществлялся дистанционно, подачей сигнала с пульта, который находился в бункере. Было решено произвести взрыв на стальной башне высотой 40 метров, заряд был расположен на высоте 30 метров. Радиоактивный грунт от прошлых испытаний был удален на безопасное расстояние, специальные сооружения были отстроены на своих же местах на старых фундаментах, в пяти метрах от башни был сооружен бункер для установки разработанной в Институте химической физики АН СССР аппаратуры, регистрирующей термоядерные процессы. Сигнал на подрыв РДС-6с был подан 12 августа 1953 года в 7.30 утра по местному времени. Мощность бомбы достигла 400 ± 50 килотонн. В испытаниях подтвердились ожидаемые характеристики изделия, а также было определено воздействие взрыва на различную военную технику и сооружения.Радиоактивное загрязнение окружающей среды после испытаний первого термоядерного заряда распространилось на значительную часть территории бывшего СССР. Радиоактивное облако примерно через три часа после взрыва по внешнему виду превратилось в перисто-слоистую облачность шириной (поперек направления ветра) 100 километров и длиной (по ветру) до 200 километров. При этом верхняя кромка облака достигала высоты 15 километров, а нижняя находилась на высоте около шести километров.За разработку первого термоядерного заряда стали Героями Социалистического Труда 10 сотрудников КБ-11, в том числе академики Андрей Сахаров, Игорь Тамм, Юлий Харитон.Работа по созданию водородной бомбы стала первой в мире интеллектуальной "битвой умов" поистине мирового масштаба. Создание водородной бомбы инициировало появление совершенно новых научных направлений – физики высокотемпературной плазмы, физики сверхвысоких плотностей энергии, физики аномальных давлений. Впервые в истории человечества было масштабно использовано математическое моделирование. Работы по "изделию РДС-6с" создали научно-технический задел, который затем был использован в разработке несравнимо более совершенной водородной бомбы принципиально нового типа – водородной бомбы двухстадийной конструкции.Водородная бомба сахаровской конструкции не только стала серьезным контраргументом в политическом противостоянии между США и СССР, но и послужила причиной бурного развития советской космонавтики тех лет.Именно после успешных ядерных испытаний ОКБ Королева получило важное правительственное задание разработать межконтинентальную баллистическую ракету для доставки к цели созданного заряда. В дальнейшем ракета, получившая название "семерка", вывела в космос первый искусственный спутник Земли, и именно на ней стартовал первый космонавт планеты Юрий Гагарин.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

ссср

россия

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2023

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

справки, ссср, россия

12 августа 1953 года в 7.30 утра на Семипалатинском полигоне была испытана первая советская водородная бомба, которая имела служебное название "Изделие РДС-6c". Это было четвертое по счету советское испытание ядерного оружия.

Начало первых работ по термоядерной программе в

СССР относится еще к 1945 году. Тогда была

получена информация об исследованиях, ведущихся в США над термоядерной проблемой. Они были начаты по инициативе американского физика

Эдварда Теллера в 1942 году. За основу была

взята теллеровская концепция термоядерного оружия, получившая в кругах советских ученых-ядерщиков название "труба" – цилиндрический контейнер с жидким дейтерием, который должен был нагреваться от взрыва инициирующего устройства типа обычной атомной бомбы. Только в 1950 году американцы установили, что "труба" бесперспективна, и они продолжили разработку других конструкций. Но к этому времени советскими физиками уже была самостоятельно разработана другая концепция термоядерного оружия, которая вскоре – в 1953 году – привела к успеху.

Альтернативную схему водородной бомбы

придумал Андрей Сахаров. В основу бомбы им была положена идея "слойки" и применения дейтерида лития-6. Разработанный в КБ-11 (сегодня это город

Саров, бывший Арзамас-16, Нижегородская область) термоядерный заряд РДС-6с представлял собой сферическую систему из слоев урана и термоядерного горючего, окруженных химическим взрывчатым веществом. Для увеличения энерговыделения заряда в его конструкции был использован тритий. Основная задача при создании подобного оружия заключалась в том, чтобы с помощью энергии, выделенной при взрыве атомной бомбы, нагреть и поджечь тяжелый водород – дейтерий, осуществить термоядерные реакции с выделением энергии, способные сами себя поддерживать. Для увеличения доли "сгоревшего" дейтерия Сахаров предложил окружить дейтерий оболочкой из обычного природного урана, который должен был замедлить разлет и, главное, существенно повысить плотность дейтерия. Явление ионизационного сжатия термоядерного горючего, ставшее основой первой советской водородной бомбы, до сих пор называют "сахаризацией".

"Изделие РДС-6с" было выполнено в виде транспортабельной бомбы, которая

помещалась в бомбовом люке бомбардировщика Ту-16. Чтобы оценить разрушительные воздействия новой бомбы, на Семипалатинском полигоне построили город из промышленных и административных зданий.

В общей сложности на поле

имелось более 300 различных сооружений, стендов и отдельных конструктивных элементов. Одновременно для обеспечения испытаний было подготовлено: 1300 измерительных, регистрирующих и киносъемочных приборов, 1700 различных индикаторов, 16 самолетов, семь танков, 17 орудий и минометов.

В этом испытании впервые были применены вакуумные заборники радиохимических проб, автоматически открывавшиеся под действием ударной волны.

Авиационно-техническое обеспечение испытаний – измерение давления ударной волны на самолет, находящийся в воздухе в момент взрыва изделия, забор проб воздуха из радиоактивного облака, аэрофотосъемка района осуществлялось специальной летной частью.

Всего к обеспечению испытаний после того, как были закончены все строительно-монтажные работы, было привлечено: 749 офицеров, 2325 сержантов и солдат, 182 служащих и рабочих.

В целях безопасности вокруг опытного поля была установлена запретная зона радиусом 45-60 километров, из которой все жители были заранее выселены. Все население, проживающее в юго-восточном направлении от опытного поля в радиусе 120 километров, было за неделю испытания эвакуировано, а в радиусе 250 километров было сселено (объединено) в несколько крупных групп.

Подрыв бомбы осуществлялся дистанционно, подачей сигнала с пульта, который находился в бункере. Было решено произвести взрыв на стальной башне высотой 40 метров, заряд был расположен на высоте 30 метров. Радиоактивный грунт от прошлых испытаний был удален на безопасное расстояние, специальные сооружения были отстроены на своих же местах на старых фундаментах, в пяти метрах от башни был сооружен бункер для установки разработанной в Институте химической физики АН СССР аппаратуры, регистрирующей термоядерные процессы.

Сигнал на подрыв РДС-6с был подан 12 августа 1953 года в 7.30 утра по местному времени. Мощность бомбы достигла 400 ± 50 килотонн. В испытаниях подтвердились ожидаемые характеристики изделия, а также было определено воздействие взрыва на различную военную технику и сооружения.

Радиоактивное загрязнение окружающей среды после испытаний первого термоядерного заряда распространилось на значительную часть территории бывшего СССР. Радиоактивное облако примерно через три часа после взрыва по внешнему виду превратилось в перисто-слоистую облачность шириной (поперек направления ветра) 100 километров и длиной (по ветру) до 200 километров. При этом верхняя кромка облака достигала высоты 15 километров, а нижняя находилась на высоте около шести километров.

За разработку первого термоядерного заряда стали Героями Социалистического Труда 10 сотрудников КБ-11, в том числе академики Андрей Сахаров, Игорь Тамм, Юлий Харитон.

Работа по

созданию водородной бомбы стала первой в мире интеллектуальной "битвой умов" поистине мирового масштаба. Создание водородной бомбы инициировало появление совершенно новых научных направлений – физики высокотемпературной плазмы, физики сверхвысоких плотностей энергии, физики аномальных давлений. Впервые в истории человечества было масштабно использовано математическое моделирование.

Работы по "изделию РДС-6с" создали научно-технический задел, который затем был использован в разработке несравнимо более совершенной водородной бомбы принципиально нового типа – водородной бомбы двухстадийной конструкции.

Водородная бомба сахаровской конструкции не только стала серьезным

контраргументом в политическом противостоянии между США и СССР, но и послужила причиной бурного развития советской космонавтики тех лет.

Именно после успешных ядерных испытаний ОКБ Королева получило важное правительственное задание разработать межконтинентальную баллистическую ракету для доставки к цели созданного заряда. В дальнейшем ракета, получившая название "семерка", вывела в космос первый искусственный спутник Земли, и именно на ней стартовал первый космонавт планеты Юрий Гагарин.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников