Был ли такой народ – казаки? Ученый разобрал главные мифы о вольнице

Казачья вольница – чрезвычайно мифологизированный феномен, переоценить роль которого в развитии России в XVI–XVII веках, однако, нельзя. О том, как можно было стать вольным казаком, и о том, почему цари управляли ими через "министерство иностранных дел", РИА Новости рассказал сотрудник Российского государственного архива древних актов Олег Курбатов.

Предки казаков пришли из...

Историки подчеркивают, что казачество вплоть до начала XVIII века пополнялось за счет населения внутренних территорий России. Местных казаков в большинстве регионов просто не могло быть, так как жизнь с женами и детьми в условиях постоянной угрозы была невозможна.

"Слово "станица", описывающее главный формат казачьего поселения, буквально означает небольшой походный стан войска. Изначально станицами назывались небольшие казачьи отряды во главе с атаманом и есаулом. Казачьи городки по Дону и другим рекам были небольшими временными крепостями, только во второй половине XVII века они начали превращаться в постоянные поселения", – отметил Курбатов.

Основной поток казачьих "кадров" формировали члены семей служилых сословий – городовых казаков, стрельцов, детей боярских – для которых, например, не нашлось вакансии на государевой службе, отметил историк. Эти миграции были полностью легальными, и чаще всего такие казаки потом не раз возвращались в родные земли – например, чтобы завести семью.

1 / 3

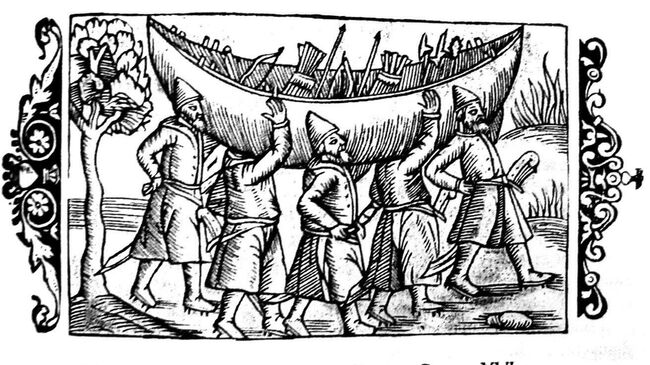

"Перенос лодки с оружием волоком", гравюра из книги Олафа Магнуса, 16 век

© Предоставлено Российским Государственным архивом древних актов

2 / 3

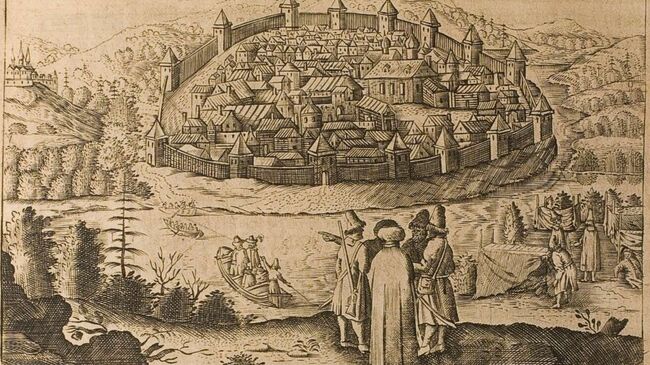

Вид Твери, гравюра из книги Адама Олеария "Путешествие в Московию", 1639 год

© Предоставлено Российским Государственным архивом древних актов

3 / 3

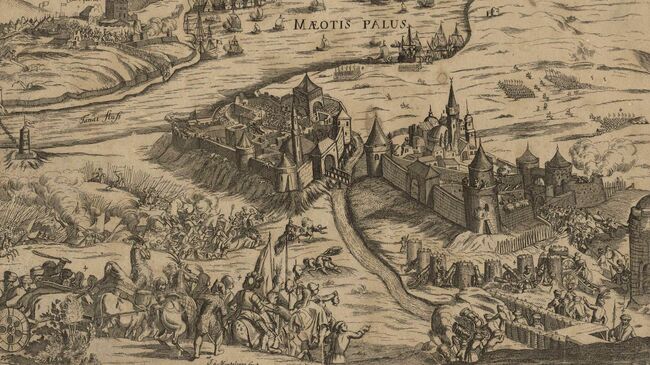

"Костюмы русских", фрагмент гравюры Де Брюйна, 1581 год

© Предоставлено Российским Государственным архивом древних актов

"Недавно мне в архиве попалась такая история: на дворе 1620-е, атаман донских казаков, находясь при смерти, пишет прошение в Москву, чтобы живущего там его брата, боевого холопа боярина Ивана Никитича Романова, родного дяди царя Михаила, отпустили с проезжей грамотой к нему на Дон, чтобы проститься", – рассказал Курбатов.

Главная функция, идея казачества – противостояние агрессивным степным соседям – часто проявлялась в том, что люди уходили в казаки ради мести за родственников, убитых или угнанных в рабство во время набега, объяснил историк. Также, по его словам, у казаков существовал небольшой шанс выторговать пленных у степняков до их продажи на невольничьих рынках.

Пионеры и пограничники

Формирование казачьих вольниц на периферии русского государства, по словам историка, всегда мотивировалось не только борьбой с набегами крымчаков и ногаев, но и простым экономическим интересом – люди тянулись на промыслы в необжитые земли.

"Это верно не только для экспансии за Урал, где один сезон добычи пушнины мог обеспечить несколько лет безбедной жизни, но и для южных лесостепных областей, куда шли для охоты, рыбной ловли и бортничества, то есть добычи дикого меда", – рассказал Курбатов.

Сергей Иванович Васильковский (1854-1917). "Казаки в степи" (1890-1900). Государственный музей украинского изобразительного искусства. Репродукция.

Казаки этого периода принципиально не занимались земледелием, "питаясь с травы и воды", то есть охотой и рыбалкой. Только во времена Петра I этот неформальный запрет был полностью снят.

Уже в конце XVI века сложились вольные казачьи сообщества на Дону, Средней и Нижней Волге, Тереке и Яике, то есть реке Урал. Принцип вольности означал широкое самоуправление – все ключевые решения казаки принимали сообща, на сходе казачьего круга.

Сохранились данные Посольского приказа 1580-х годов, согласно которым общая численность вольных казаков, готовых к дальним походам, могла достигать пяти тысяч человек.

Картина "Иностранные посланники в Посольском приказе", художник Вячеслав Шварц, 1867 год

На войне отряды казаков представляли собой огнестрельную пехоту, передвигавшуюся по рекам на стругах, то есть легких судах. Небольшие казацкие флотилии могли выходить в Черное море и Каспий и даже пересекать их. Казаки в целях маскировки часто могли копировать облик "оппонентов".

"С Дону выдачи нет"

Вопреки популярной ранее идее, что казаками становились только беглые крестьяне, современные данные говорят, что эта категория не была преобладающей, сообщил историк.

"В силу запрета на земледелие среди казаков, беглым крестьянам было разумнее искать прибежище у других, более состоятельных землевладельцев – у бояр или богатых монастырей. Главной категорией беглых среди казаков были боевые холопы, то есть военные "ассистенты" дворян, зачастую их обедневшие родственники, которые составляли значительную долю бойцов поместной конницы", – объяснил Курбатов.

"Донские казаки", художник Юлиуш Коссак, 1877 год

Ориентировки на беглых крестьян и холопов довольно оперативно рассылались во все города, однако государственной системы сыска беглых не было – это всегда оставалось вопросом частной инициативы, отметил историк.

Побег от дворянина часто мог быть связан с тем или иным преступлением – например, конокрадством. Преступник, убегая в вольницу, надеялся на милость казачьего круга. Лишних ратников и промысловиков на фронтире быть не могло, объяснил ученый, поэтому уже к эпохе Смуты сложилась знаменитая формула "с Дону выдачи нет".

Однако, как подчеркнул историк, далеко не каждый преступник бежал к казакам и не каждого преступника они принимали в свои ряды.

Откуда шаровары?

Хотя в некоторые периоды отдельные казачьи сообщества могли конфликтовать с центральной властью, как было в Смуту или во время восстания Степана Разина, основная масса казачества строго ориентировалась на Москву. Причиной тому были не только личные связи и общая вера, но и прочная технологическая и экономическая зависимость от России.

Ежегодно казаки получали от казны самое важное – порох и свинец. Оружейные мастерские тогда располагались только на внутренних территориях царства, возможности обустроить свое производство пищалей у казаков не было – их приходилось также покупать или добывать в бою.

"Поскольку казаки сами не выращивали пшеницу или рожь, поставки из земледельческих регионов были также крайне важны. В отличие от пороха и свинца, которые казна закупала для казаков напрямую, хлеб они получали от частников, для проезда и торговли которых приграничные воеводы были обязаны создать все условия", – сообщил Курбатов.

Кроме того, например, на Дон каждые четыре года Москва высылала сукно на тысячу человек – 90 процентов обычного синего и 10 процентов красного для наиболее заслуженных бойцов. Позже из этого факта выросла легенда о древнем происхождении казачьих шаровар с лампасами, отметил историк.

Нередкими были и денежные дотации, и личные награды для отличившихся. Долгое время сохранялась традиция ежегодного почетного "зимования" в Москве сотни лучших донских казаков, привозивших отчет о достижениях за год.

Также царская власть всегда заботилась о том, чтобы казаков было достаточно много. Известно несколько кампаний по призыву в казаки, которые проводились в приграничных землях перед большими войнами, намечавшимися в степях или Причерноморье, сообщил историк.

"После знаменитого Азовского сидения, когда без приказа из Москвы казаки взяли турецкую крепость в устье Дона и удерживали ее несколько лет, численность донцов стала опасно низкой. Тогда царь Алексей Михайлович послал им в поддержку целый полк "пеших драгун", обученных по европейскому образцу. Они страховали казаков у Черкасского городка несколько лет", – рассказал Курбатов.

2 / 6

Участники военно-исторической реконструкции Азовского осадного сидения донских казаков 1641 года на двенадцатом Всероссийском фестивале военно-исторических клубов в Ростовской области.

3 / 6

Участники военно-исторической реконструкции сражения за Азовскую крепость в рамках пятнадцатого Всероссийского фестиваля "Осада Азова 1641 года" в Ростовской области.

4 / 6

Участники военно-исторической реконструкции Азовского осадного сидения донских казаков 1641 года на двенадцатом Всероссийском фестивале военно-исторических клубов в Ростовской области.

5 / 6

Участники военно-исторической реконструкции сражения за Азовскую крепость в рамках пятнадцатого Всероссийского фестиваля "Осада Азова 1641 года" в Ростовской области.

6 / 6

Участники военно-исторической реконструкции сражения за Азовскую крепость в рамках пятнадцатого Всероссийского фестиваля "Осада Азова 1641 года" в Ростовской области.

Орудие дипломатии

В международной политике Москвы казаки были важным инструментом, играя роль прокси-силы: серьезно увеличивая зону военного, промыслового и торгового влияния России, они в то же время оставались частными лицами, за действия которых власть официально не несла никакой ответственности.

"Когда было нужно, считалось, что все казаки – беглые преступники, от которых Россия тоже страдает. В дипломатической переписке с Персией, османами, Крымом или ногайцами регулярно встречаются заверения, что все это – воры и разбойники, против которых царь вынужден отправлять карательные экспедиции", – рассказал Курбатов.

Русский царь Алексей Михайлович (Тишайший) из династии Романовых (1629-1676). Репродукция портрета

В частности, именно поэтому все царские грамоты казакам оформлялись через Посольский приказ, то есть министерство иностранных дел. Но на деле границы казачьих вольностей постепенно сужались, отметил историк.

Так, в 1630 году за самовольное нападение на Крым вопреки прямым указаниям из Москвы вся почетная ежегодная "зимовая станица" в полном составе была разослана по тюрьмам. Эта опала больно ударила по казакам.

Позже в этом же году донцы навлекли на себя еще больший гнев правительства, убив едущего в Турцию русского посла Карамышева, который разозлил их своей надменностью. В результате казакам полностью запретили торговлю и отменили государево жалованье.

Донцы смогли заслужить прощение только через три года: им удалось вовремя доставить важное сообщение о татарских набегах, а правительству как раз понадобились бойцы для похода на Смоленск.

Материал подготовлен порталом "Российское казачество".

Участники военно-исторической реконструкции сражения за Азовскую крепость в рамках пятнадцатого Всероссийского фестиваля "Осада Азова 1641 года" в Ростовской области.