Первый во всем: где строили первые пароходы и подводные лодки России

© Кристина Рягузова

Читать ria.ru в

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Первый отечественный металлический корабль, первая русская подводная лодка, самые мощные в мире атомные ледоколы, первый трехбашенный броненосец и многое другое – все эти технические прорывы создавали в одном месте. С 26 мая 1856 года на Балтийском заводе создавали и проверяли инновационные проекты судов и кораблей, которые в дальнейшем строили другие предприятия отрасли.

© Пресс-служба Балтийского завода

Вид на достроечную набережную Балтийского завода конца XIX века

Удачный "Опыт" отечественного кораблестроения

Поражение в Крымской войне показало полную незащищенность деревянных судов от снарядов корабельной артиллерии и зажигательных гранат. Перед Россией встала задача по переустройству и замене устаревшего парусного деревянного флота на металлический. Созданный в то время Балтийский завод был уже ориентирован на строительство кораблей нового типа. Однако Россия в то время еще не имела развитой металлургической промышленности, квалифицированных инженеров такого судостроения тоже не было.

Тем не менее уже в 1861 году со стапелей Балтийского завода сошло первое в стране металлическое военное судно – канонерская лодка "Опыт". Небольшое 39-метровое судно с артиллерийским вооружением по сути было первым в России малым кораблем прибрежного действия, который предназначался для защиты Кронштадта. На нем также проводили испытания минного оружия, тестировали приборы управления стрельбой, торпеды, впоследствии он участвовал в проверках радиосвязи между кораблями и обеспечивал навигационную безопасность.

© Пресс-служба Балтийского завода

Канонерская лодка "Опыт"

"Опыт" стал первым отечественным судном, на котором была установлена броня в виде железных плит. Однако они защищали единственное бомбическое орудие и прикрывали котлы и механизмы. Так, первый корабль императорского флота, при строительстве которого был учтен опыт Крымской войны, стал точкой перехода российского флота от эпохи "дерева" к эпохе "брони".

Флагман броненосного судостроения

Спустя одиннадцать лет после создания "Опыта" на Балтийском заводе был сконструирован первый броненосный фрегат "Адмирал Лазарев" – в 1872 году здесь было положено начало броненосного судостроения в России. Судно береговой обороны "Адмирал Лазарев" оставался в строю российского флота четыре десятилетия.

Проект нового фрегата был разработан на основе броненосных лодок, но вдвое превосходил их размерами. Почти 80-метровый боевой корабль был полностью покрыт листами кованого железа – сплошной броневой пояс толщиной 114 мм с многослойной деревянно-металлической прокладкой.

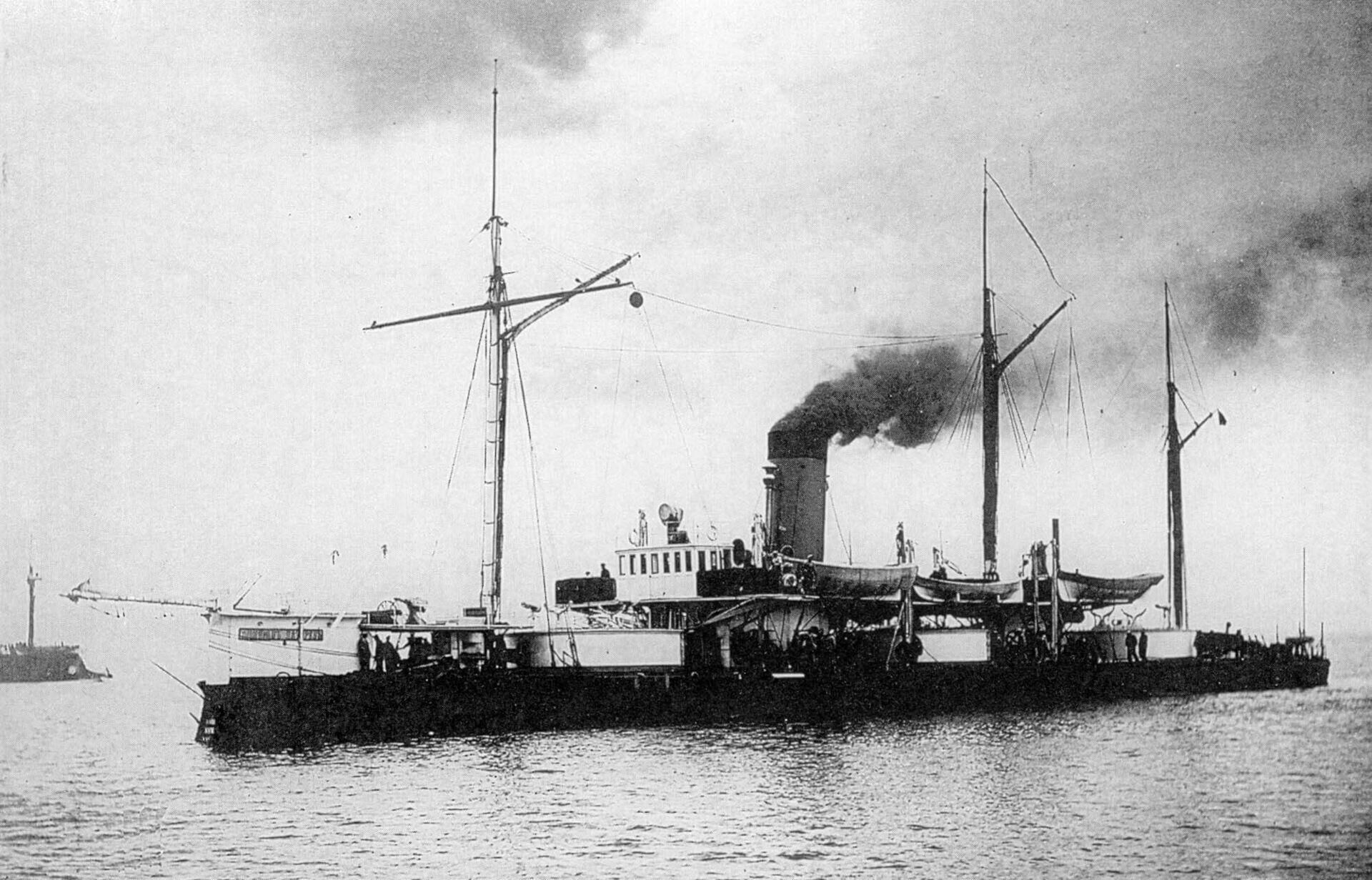

CC0 / /

Броненосный башенный фрегат "Адмирал Лазарев"

В отличие от предыдущих кораблей, при строительстве которых использовались импортные материалы и оборудование, новый корабль был построен по российскому проекту и полностью из отечественных материалов.

"Адмирал Лазарев" отличался не только бронированной защитой, но и беспрецедентным водоизмещением и трехбашенной конструкцией. В каждой башне располагалось по два мощных орудия. В то время в мире это считалось настоящей революцией в противовес батарейным броненосцам, по сути представлявшим собой лишь защищенные броней паровые корабли с пушками, установленными по всему борту.

Броненосцы объединили в себе сразу нескольких достижений промышленной революции – мощную паросиловую установку, железную противоснарядную бронь и тяжелую артиллерию.

Первые русские подводные лодки

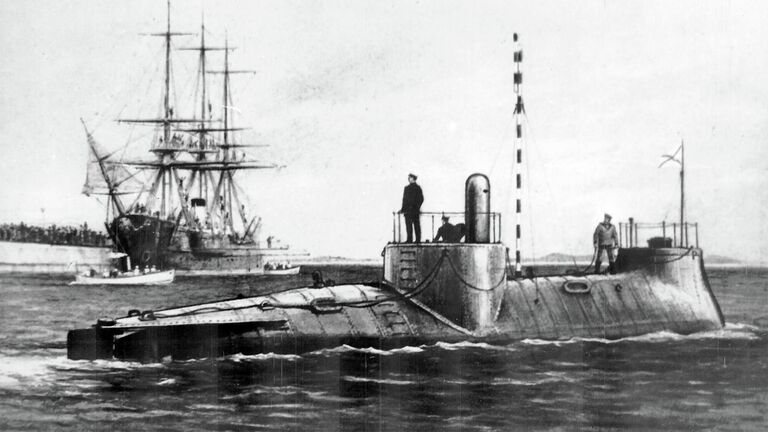

Кроме того, на берегу Невы была создана и первая отечественная боевая подводная лодка. В 1866 году инженер и изобретатель Иван Александровский выпустил под воду с Балтийской верфи 350-тонную подлодку – в то время она оказалось самой большой в мире.

Подводная лодка Александровского

© Пресс-служба Балтийского завода

1 из 3

Подводная лодка Александровского

© Пресс-служба Балтийского завода

2 из 3

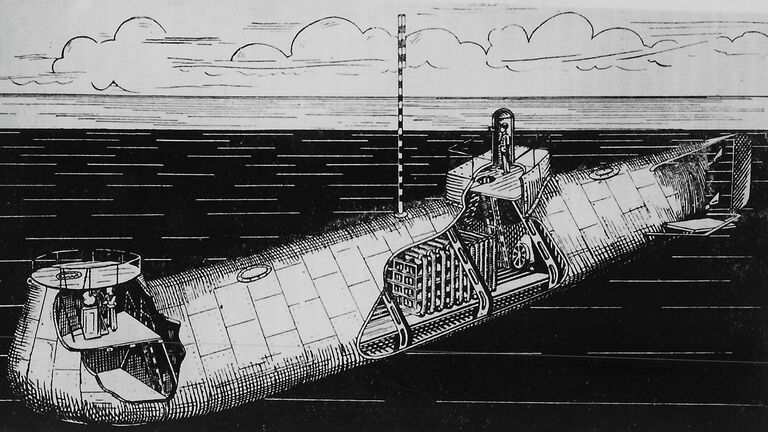

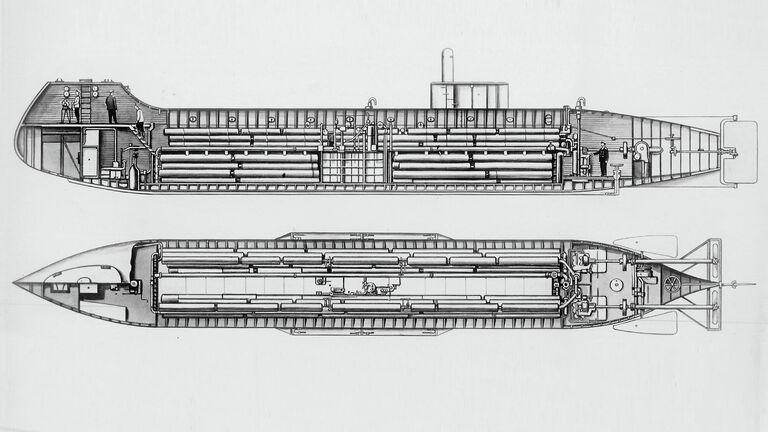

Чертеж подводной лодки Александровского 1866 года

© Пресс-служба Балтийского завода

3 из 3

Подводная лодка Александровского

© Пресс-служба Балтийского завода

1 из 3

Подводная лодка Александровского

© Пресс-служба Балтийского завода

2 из 3

Чертеж подводной лодки Александровского 1866 года

© Пресс-служба Балтийского завода

3 из 3

Субмарина Александровского вошла в историю отечественного кораблестроения как первая подводная лодка, имеющая механический двигатель. Она двигалась с помощью поршневых механизмов и силой сжатого воздуха, хранящегося в 200 чугунных баллонах. Она могла находиться под водой до восьми часов. Все субмарины, сконструированные в России до нее, приводились в движение силами экипажа.

Многое в подводной лодке Александровского было применено впервые в мире в подводном судостроении. Единственным вариантом движущей силы в то время считался сжатый воздух, но практических средств его нагнетания еще не существовало. В подлодке Александровский впервые применил принцип воздушной тяги – сжатый воздух, вытесняя воду из баллонов, позволял судну всплывать. Впервые в России на лодке также использовался магнитный компас.

За пять лет работы уникальная подлодка успешно погружалась, всплывала и маневрировала под водой, за это время изобретатель неоднократно усовершенствовал свою лодку. В 1871 году субмарина даже установила мировой рекорд погружения на глубину 24 метра. При следующей попытке, вопреки предостережениям конструктора, глубину увеличили – корпус подлодки не выдержал и судно затонуло.

© Пресс-служба Балтийского завода

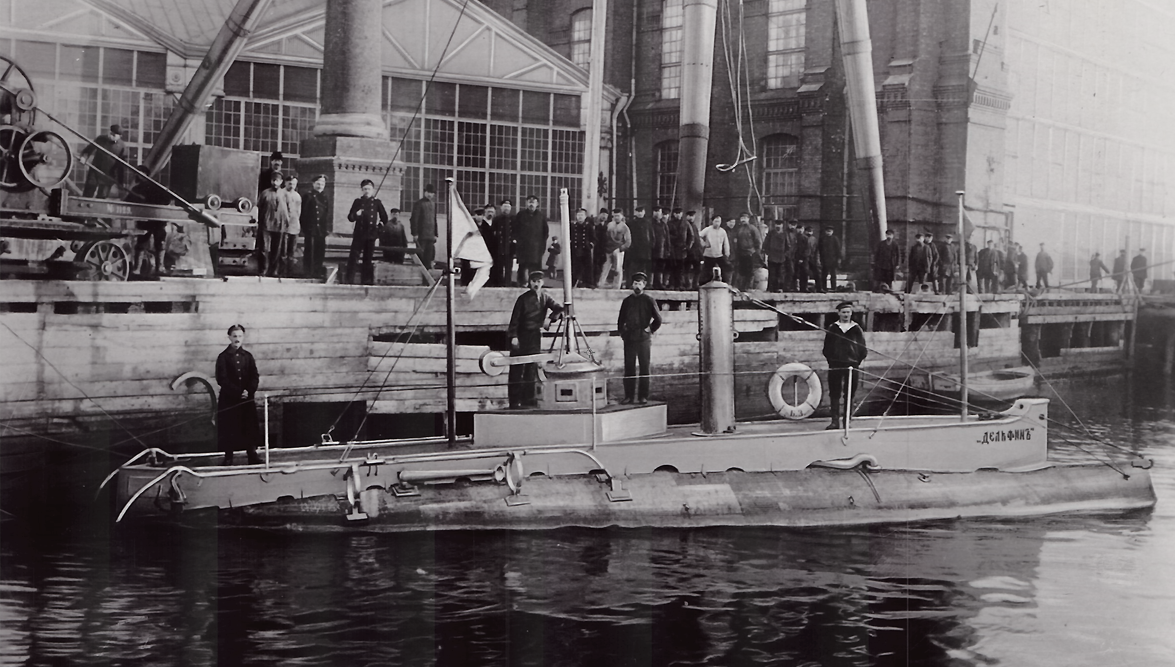

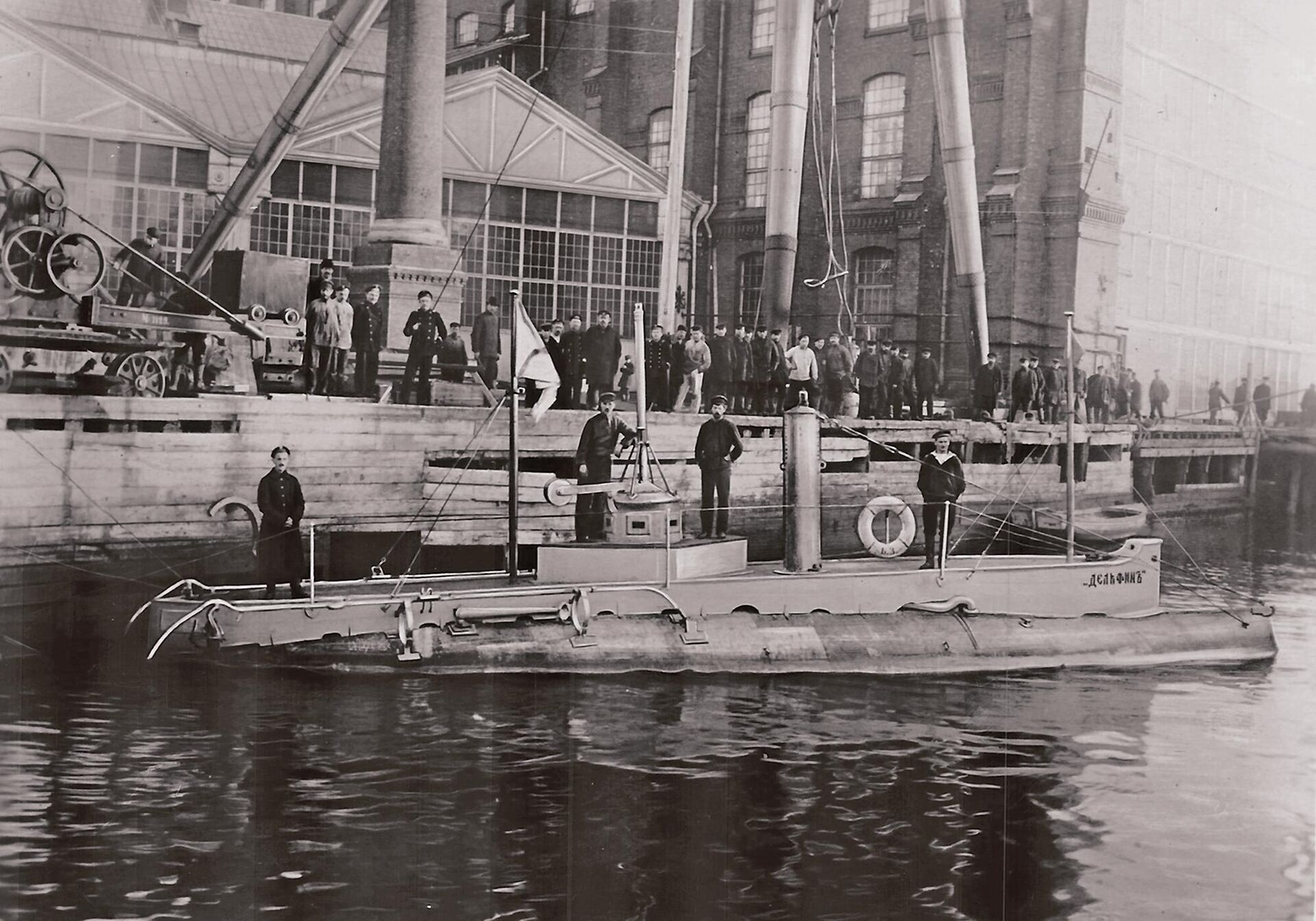

Подводная лодка "Дельфин" у достроечной набережной Балтийского завода

Однако официально зачисленной в списки кораблей российского флота считается сумбарина, сконструированная на Балтийском заводе спустя почти 40 лет. Созданная в условиях повышенной секретности в 1900-х годах, субмарина "Дельфин" стала первой серийной и первой полноценно торпедной подлодкой в России.

Рассчитанный на глубину погружения 50 метров "Дельфин" послужил прототипом для последующего развития подводных лодок. В своем проекте инженер Иван Бубнов отошел от заграничных типов лодок, особенно в отношении систем погружения и торпедного вооружения, и применил новые конструктивные решения.

К 1917 году по проектам заводского конструкторского бюро было выпущено уже 37 подводных лодок – это больше половины всего подводного флота страны. Накопленный к концу Первой мировой войны опыт строительства и боевого использования подводных лодок стал базой для создания советского подводного флота, сражавшегося в годы Великой Отечественной войны.

Единственные в мире атомные ледоколы

Россия обладает единственным атомным ледокольным флотом в мире. Он обеспечивает судоходство по северным морям, участвует в научно-исследовательских экспедициях, помогает осваивать арктический шельф, с его развитием началось интенсивное освоение Крайнего Севера. Все существующие гиганты атомного судостроения сошли со стапелей Балтийского завода.

Так, первым Северный полюс в 1977 году покорил атомный ледокол "Арктика". За время арктического плавания атомоход преодолел 3852 морских мили, из которых треть – по многолетнему льду. Эта экспедиции открыла возможности круглогодичной навигации по кратчайшим маршрутам Северного Ледовитого океана и транзитного прохождения Северного морского пути.

Атомный ледокол "Арктика" проекта 10520

© Пресс-служба Балтийского завода

1 из 2

Атомоход "Арктика" перед спуском на стапеле А

© Пресс-служба Балтийского завода

2 из 2

Атомный ледокол "Арктика" проекта 10520

© Пресс-служба Балтийского завода

1 из 2

Атомоход "Арктика" перед спуском на стапеле А

© Пресс-служба Балтийского завода

2 из 2

Спущенный на воду в 1975 году атомоход "Арктика" считался крупнейшим из всех существующих на то время: его ширина составляла 30 метров, длина – 148 метров, а высота борта – более 17 метров. Легендарная ярко-рыжая "Арктика" была способна проламывать лед толщиной до пяти метров и в чистой воде достигать скорости 18 узлов.

Спущенный на воду в 2020 году на том же Балтийском заводе, самый крупный и мощный в мире новейший атомный ледокол получил свое название в честь легендарного предшественника. Атомоход "Арктика" длиной 173,3 метра, шириной 34 метра и водоизмещением 33,5 тысячи тонн относится к проекту 22220 – это один из пяти ледоколов, предназначенных для дальнейшего освоения Арктики.

Атомный ледокол "Арктика"

© Пресс-служба Балтийского завода

1 из 4

Атомоходы "Арктика" двух поколений

© Пресс-служба Балтийского завода

2 из 4

Атомоход "Арктика" на пути в порт Мурманска

© Пресс-служба Балтийского завода

3 из 4

Атомный ледокол "Арктика"

© Пресс-служба Балтийского завода

4 из 4

Атомный ледокол "Арктика"

© Пресс-служба Балтийского завода

1 из 4

Атомоходы "Арктика" двух поколений

© Пресс-служба Балтийского завода

2 из 4

Атомоход "Арктика" на пути в порт Мурманска

© Пресс-служба Балтийского завода

3 из 4

Атомный ледокол "Арктика"

© Пресс-служба Балтийского завода

4 из 4

В отличие от действующих ледоколов атомный ледокол "Арктика" способен проводить суда как на глубоководных трассах Северного морского пути, так и на мелководных участках. Современный атомоход оборудован быстродействующей балластной системой, позволяющей менять осадку от минимального значения до максимального за четыре часа.

Второе и третье суда – "Сибирь" и "Урал" – Балтийский завод планирует сдать в 2021 и 2022 году, четвертый ледокол – "Якутия" – намечен на 2024 год, и последний ледокол серии 22220 – "Чукотка" – ожидается в 2026 году.

Благодаря современному атомному ледокольному флоту, который придет на смену текущему, Россия сможет обеспечить регулярное круглогодичное и безопасное судоходство по всей акватории Северного морского пути.

© Пресс-служба Балтийского завода

Панорама Балтийского завода 2015 года

За 165 лет производства Балтийский завод спустил со стапелей около шестисот военных кораблей, подводных лодок и гражданских судов.