Сегодня, 21 мая свой профессиональный праздник отмечают российские военные переводчики. Именно в этот день 92 года назад заместитель народного комиссара по военным и морским делам и председателя реввоенсовета СССР Иосиф Уншлихт подписал приказ "Об установлении звания для начсостава Рабоче-крестьянской красной армии "Военный переводчик". В преддверии этой памятной даты вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров, многие годы проработавший военным переводчиком с датского языка, рассказал корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву, какие языки сегодня наиболее востребованы в военном ведомстве, об основных проблемах отечественной школы военного перевода и ярких эпизодах своей карьеры.

– Владимир Иванович, что представляет собой сегодня служба военного переводчика в российской армии?

– На самом деле служба военных переводчиков появилась в России гораздо раньше 1929 года – таких специалистов называли по-разному: "толмачами" (устные переводчики) и "драгоманами", которые прежде всего ассоциировались с восточными языками.

На протяжении многих лет эта служба имела различный статус: не выделяясь как отдельный институт или ведомство, она всегда входила в структуры военного министерства. Раньше за эти вопросы в основном отвечало Управление внешних сношений Минобороны СССР и 10 Управление Генштаба, которое специализируется на подготовке военных советников и инструкторов, работающих за рубежом, сегодня же она находится в ведении Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.

– Насколько отличаются требования к таким специалистам и критерии их профессионализма по сравнению с тем временем, когда эта служба только появилась в структуре Вооруженных сил?

– Лично я окончил Военный институт иностранных языков (ВИИЯ) в 1971 году с первым немецким и вторым датским языками, причем именно датский помог мне начать военно-дипломатическую карьеру. С тех пор, конечно, многое в стране поменялось, и образование не могло стать исключением. Беда в том, и это мнение разделяют многие опытные специалисты и профессора, что, введя Болонскую систему, мы, как говорится, "выплеснули ребенка вместе с водой" – отказались от многого, что было в нашем блестящем фундаментальном образовании, и только теперь осознаем, что это было не совсем продумано.

Чтобы не быть голословным приведу пример – сегодня подготовка военных переводчиков ведется в стенах Военного университета министерства обороны РФ на факультете иностранных языков и зарубежной военной информации по двум специальностям: "лингвистика" и "перевод и переводоведение" – подготовка там невыгодно отличается от того образования, которое когда-то получали слушатели ВИИЯ. На изучение двух иностранных языков теперь уделяется меньше часов, отсутствуют некоторые дисциплины, и, что самое главное, нет практики, связанной с военным делом.

В Военном университете Министерства обороны РФ

В наше время только на фонетику уходил целый семестр, затем шли общественный и военный переводы, грамматика и, как я уже сказал, военное дело. Для того, чтобы подготовить высококлассного военного переводчика, нельзя разделять вопросы языка и военную подготовку, иначе полученные знания будут неживыми, "кабинетными".

Каждое лето после каникул мы выезжали на учебные сборы в Подмосковье, где наряду с отработкой различных тактических дисциплин мы применяли наши знания языков "в поле". К сожалению, современные военные кафедры и учебные центры таких знаний не дают. Я уже молчу о страноведении, изучении истории, экономики, вооруженных сил, особенностей ведения дипломатии страны, в которой тебе предстоит работать. В Военном университете сегодня нет такого тесного переплетения теории и практики. Этот вопрос я неоднократно обсуждал со своими коллегами по цеху, все мы убеждены в том, что для возвращения былой славы нашей школе военного перевода, нам просто необходимо возродить ВИИЯ в том или ином виде, конечно же с оглядкой на современные реалии, но это должно быть отдельное учебное заведение, где ремесло переводческое шло бы в комплексе с ремеслом военным.

– Какие языки являются наиболее востребованными для российских военных переводчиков (восточные или европейские), а какие – наиболее экзотическими? Является ли такое соотношение языков постоянным, или же оно поменялось за последние годы?

– Сегодня международная ситуация складывается таким образом, что потребность в специалистах с тем или иным языком может меняться день ото дня. Бывают случаи, когда внезапно требуется куда-то послать военный контингент или инструкторов, перечень языков нельзя назвать стабильным. Если взять сегодняшний день, то наибольшую активность наше Минобороны проявляет на Большом Ближнем Востоке, соответственно востребован арабский язык и другие языки стран-соседей, не имеющих к нему прямого отношения, те же турецкий и фарси. За примером далеко ходить не надо – нужно обеспечивать лингвистическое сопровождение наших военных в Сирии, скоро, очевидно, потребуются дополнительные кадры с арабским в связи со строительством пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Судане.

Российские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо-Латакия

Кроме того, первые места по востребованности занимают языки стран СНГ – владеть языком нужно не только переводчикам, но и военным дипломатам, а также работникам спецслужб.

Несмотря на то, что военные и политические элиты этих стран в целом сохранили русскоязычие, такие "экзотические" языки, будь то армянский, казахский, узбекский все равно необходимо знать по ряду соображений. Во-первых, это нужно для того, чтобы было легче общаться, во-вторых на местных языках нужно сертифицировать дипломатическую переписку, без дипломированных специалистов здесь никуда.

Далее по приоритетности идут языки стран бывшего соцлагеря, сегодня в Восточной Европе мы наблюдаем бесконечные объявления наших дипломатов персонами нон-грата. Последние события в Чехии, Болгарии, Польше и странах Балтии подтверждают этот тезис. Языки стран, наиболее активно проявляющих русофобию, к тому же постоянно высылающих наших людей, безусловно, нужно знать – должны быть специалисты "про запас". Уверен, что потребность в этих языках в дальнейшем будет только расти.

– Какими качествами помимо высокого уровня владения иностранным языком должен обладать военный переводчик?

– Если до этого я критиковал Болонский процесс за некую поспешность перехода на данную систему, то здесь я должен его похвалить. Он хорош как раз тем, что помогает нам оценивать выпускников с учетом наличия определенных компетенций, которые там четко прописаны. Прежде всего, нужно знать язык на оперативном уровне, а это словарный запас 4250 слов, но даже если вы освоите его так досконально, этого все равно будет мало для работы переводчиком – не зная страну изучаемого языка, это просто нереально.

Если говорить о сугубо личных качествах, необходимых военному переводчику, то это, прежде всего, честность, уверенность в своих силах, стрессотуйчивость – часто таким специалистам приходится работать в весьма непростых условиях, в том числе горячих точках. Конечно, переводчик должен переводить все как есть, не сглаживая углы и не додумывая, какими бы благими помыслами при этом он бы не руководствовался.

Я был свидетелем подобного совсем недавно – в 2019 году на арктической конференции в Санкт-Петербурге, когда наш президент встречался с премьером Швеции, переводчик передал цитату Владимира Владимировича не совсем точно, на что глава государства сделал ему замечание, с которым переводчики со шведской стороны в итоге согласились. Вообще в переводе существует строгое правило – переводят специалисты только на свой родной язык.

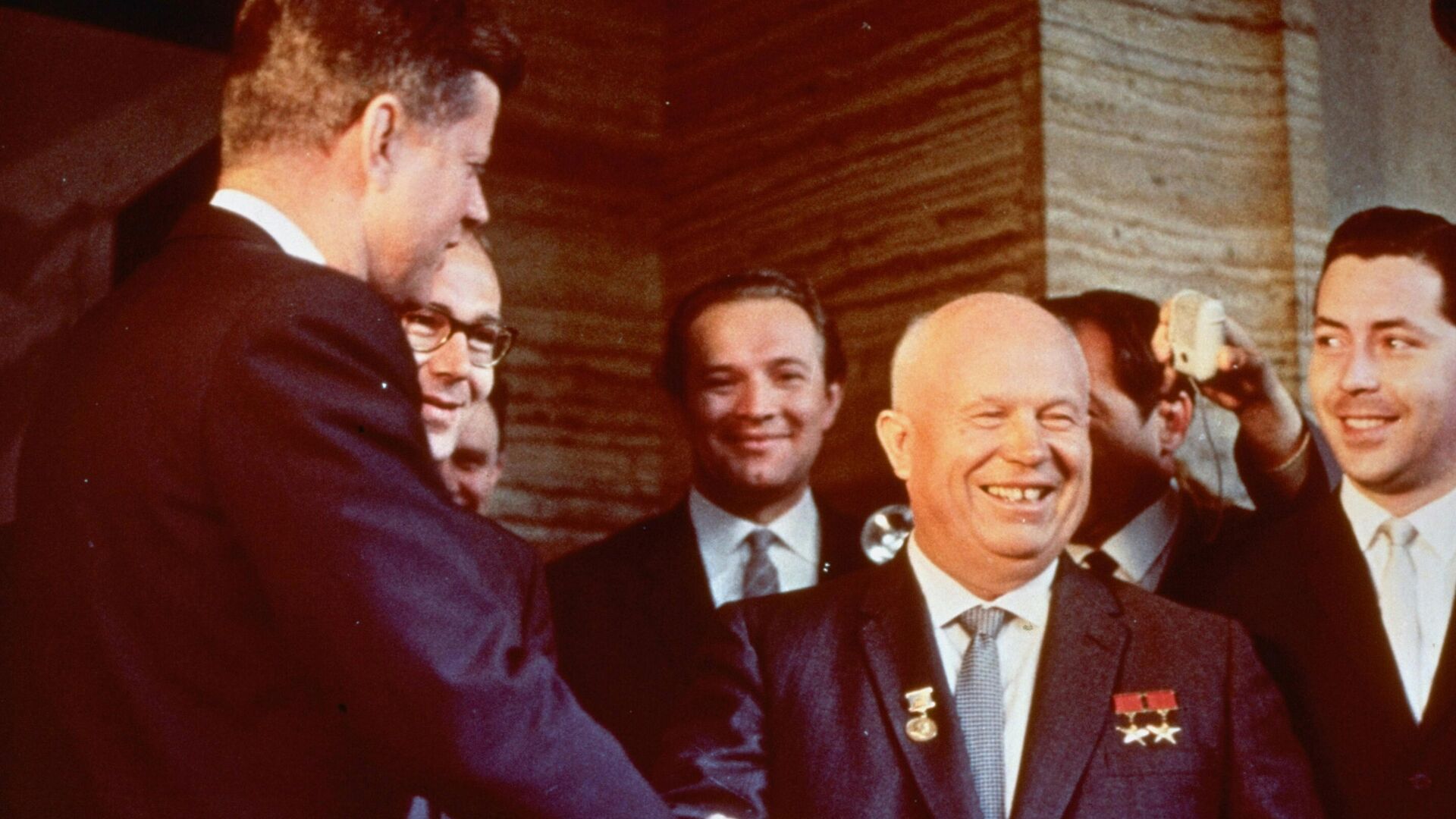

Кроме того, в этой работе, обязательно быть нейтральным. Это своим примером подтвердил легендарный переводчик нашей партийной элиты Виктор Михайлович Суходрев.

Переводчик Виктор Михайлович Суходрев (позади Косыгина) на встрече председателя Совета Министров СССР Алексея Косыгина и американского астронавта Нила Армстронга в кремле

– Как вы на сегодняшний день оцениваете уровень подготовки российских военных переводчиков в сравнении со специалистами других ведущих держав? Уступаем ли мы им по каким-то параметрам или же, наоборот, находимся "в топе"?

– Согласен с тем, что подобные сравнения субъективны. В разных странах школа военного перевода устроена по-своему, а где-то, например, в США, военные переводчики не так сильно нужны в принципе – все знают английский (смеется).

Однако могу сказать, что у наших специалистов есть "врожденное" преимущество – наш родной русский язык настолько сложный, что изучение какого-либо другого иностранного нам уже не кажется какой-то непосильной задачей. У зарубежных коллег все наоборот, за многие годы общения с военными переводчиками и дипломатами разных стран, убедился, что русский дается им с трудом.

– Насколько в целом престижной сегодня является профессия военного переводчика в России? Что мотивирует молодых людей выбирать эту специальность, и что когда-то сподвигло на такой выбор лично вас?

– Без сомнения, вопрос престижа имеет здесь не последнее значение. Профессия военного и не только военного переводчика – это удобный трамплин для построения дальнейшей карьеры. Взять того же покойного полпреда России при ООН Виталия Ивановича Чуркина – начинал он как простой переводчик-референт.

© AP Photo / Jason DeCrow

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин во время заседания Совета Безопасности

Что касается материальной составляющей, я человек не меркантильный: наша зарплата в советское время была достаточно скромной, но тогда молодые люди шли в профессию не за этим – это была одна из немногих возможностей выехать за границу, увидеть мир. Сегодня времена другие, "железного занавеса" нет, но и переводчики материально не обижены, эта сторона вопроса поменялась в лучшую сторону.

Идут в переводчики, безусловно, люди любопытные, "романтики". Даже если не выезжать за границу и общаться с иностранцами здесь, это все равно очень интересно. Переводческое дело начинается с ремесла, но после обязательно перетекает в творчество, науку и в конечном итоге превращается в искусство.

– Какие курьезные, неординарные случаи из своей переводческой практики вы могли бы рассказать?

– Конфузы в нашей работе, безусловно, случаются. Например, во время моей первой командировки в Данию в 1973 году в Копенгаген приезжала делегация во главе с главнокомандующим ВМФ СССР адмиралом Сергеем Георгиевичем Горшковым. В то время это был очень большой прорыв с точки зрения советской военной дипломатии – наших за рубежом, тем более в странах НАТО, тогда особо не жаловали, но, благодаря усилиям переговорщиков и воле тогдашнего командующего ВМС Дании вице-адмирала Тострупа, этот четырехдневный визит состоялся. Тогда-то и произошли у меня такие курьезы. Сначала адмирал Горшков попросил нашего посла Егорычева и военного атташе Григорьева, чтобы каждое утро ему докладывали содержание местных газет по различным вопросам. Разумеется, переводы поручили делать мне, а надо сказать, что датский в то время был у нас очень редким языком, экзотическим в буквальном смысле слова.

К моему удивлению, когда я прибыл к главкому в гостиницу Sheraton, он меня встретил в хорошем настроении и спросил не о том, что пишут о визите нашей делегации, а сразу поставил вопрос: что сегодня есть в датских газетах относительно конференции по морскому праву, которая тогда проходила в Каракасе?

Меня тем самым он застал врасплох – о каких вообще конференциях в Венесуэле можно было найти информацию в местной прессе?! Но и этого ему было мало, он хотел знать, что датчане пишут об экономической зоне, континентальном шельфе, территориальных водах – таких понятий в то время в Дании сформулировано просто не было, и я не знал, как это переводить.

Потом он начал спрашивать то же самое на первой официальной встрече с датчанами и произошел нонсенс – правильно перевести это было невозможно, данные термины еще только формировались в международно-правовой практике, окончательно они были утверждены только в 1982 году.

© Фото : из личного архива Владимира Винокурова

Вице-президент Российской лиги военных дипломатов Владимир Винокуров

– Как же вы выкрутились?

– Пришлось вместе с датским коллегой вырабатывать свои термины, он и сам не знал, что это вообще такое.

Работа переводчика – это не только передача буквального значения слов, сегодня существуют компьютерные программы для перевода, которые как раз работают по такому принципу. Поговаривают, что профессия переводчика совсем отомрет, но на самом деле никогда этого не произойдет, всегда в них будет потребность. Помимо буквального перевода слова, нужно еще понимать, что за этим словом стоит – что такое экономическая зона, что такое континентальный шельф и так далее.

Второй случай произошел уже во время неформального общения, когда стороны обменивались сувенирами. Так получилось, что Сергей Георгиевич, когда вручал свои сувениры начальнику штаба ВМС Дании, сопровождал их известными среди моряков крылатыми фразами типа "семь футов под килем" и так далее. Переводить эти изречения должен был датский переводчик – он же сразу опускал руки и указывал на меня, датский флотоводец посмотрел с недоумением на Горшкова, повисла неловкая пауза. Пришлось мне вмешиваться и помогать, хоть это было и не по протоколу. Вообще наши пословицы и фразеологизмы – это колоссальная головная боль для иностранных переводчиков. Все мы помним, как Байден поддакнул Стефанополусу на вопрос, считает ли он Путина убийцей, а Владимир Владимирович ответил американскому лидеру "Кто обзывается, тот сам так называется". Попробуйте перевести это на английский, чтобы это передавало суть, но при этом не вышло топорно! Англоязычные коллеги голову сломали, но все-таки нашли у себя аналог, который буквально звучит как "Тот, кто жалуется на воздух, тот сам его и портит".

– Грубее, чем у нас вышло…

– Да, но по-другому как переведешь? Вот в этом-то и есть вся тонкость нашей работы и особенность межкультурной коммуникации. Иногда наш великий и богатый русский язык так нам "портит жизнь"!