Ольга Бугрова, радио Sputnik

Февральские события случились неожиданно для политиков. Но не для литераторов. А когда их предчувствия оправдались, они были даже удивлены будничностью событий.

"В эти нервные и сумбурные дни все сразу, как будто этого момента всю жизнь только и ждали, надели красные ленточки. Решительно все "исты": символисты, кубисты, артисты и даже монархисты. Не скрою, надел и я".

Так писал о последних днях февраля 1917 года Федор Шаляпин. Он же заметил, как быстро политика ворвалась в театр – даже оперный: "Во время спектаклей начали появляться какие-то люди – между ними бывал и Троцкий – и прерывали действие речами. Они говорили, что пора кончать радостные зрелища, что народ на фронте, а столицы поют и пляшут. В траншеях другие люди говорили солдатам эту же вещь в обратном порядке: "В столицах поют и пляшут, а вы гибнете на фронте…"". И, наконец, еще одна показательная цитата из шаляпинских мемуаров "Маска и душа": "Двоевластие, бывшее тогда модным во всем государстве, восторжествовало и в театрах. Была новая дирекция и художественный совет – как бы "Временное правительство", и наряду с ним утвердился за кулисами как бы "Совет депутатов" – из хористов, музыкантов и рабочих: из театрального пролетариата".

Театр как самое демократичное искусство ярче, чем что-либо другое отражал революционную картину русского мира – со всем, что в этом реальном мире происходило. Театры не закрывались, были полны и работали даже с удвоенной силой. К известным прогрессивным – МХТ и Вахтанговский, Камерный театр Таирова и Первая студия Михаила Чехова – прибавлялись новые, так называемые общедоступные. Однако почти ни один не поспевал за жизнью – физически не мог сразу предложить новой аудитории новый репертуар и даже не всегда угадывал саму эту аудиторию. Случались казусы.

В Петрограде монархисты сорвали спектакль "на злобу дня" "Преступление царя" и всерьез угрожали артистам физической расправой за "оскорбление государя".

Или: быстро созданные для выезда на фронт "летучие артистические отряды" предлагали в окопах драмы Рене Моракса, а затем получали письменные отзывы вроде "Желательно пьесу по поводу самовольного покидания позиций солдатами". А после спектакля по Островскому зритель-солдат так определил свои впечатления: "На буржуя сердце кипело весь вечер".

Выдающийся реформатор русской сцены Всеволод Мейерхольд уже в апреле выступит с докладом "Революция и театр". Он заявит, что только "приход в зрительный зал крестьян, солдат, рабочих, прогрессивной интеллигенции возродит сценическое искусство". Но сначала Мейерхольд поставит спектакль, который войдет в историю как эмблема и оценка всего, что происходило в России в Февральскую революцию. Это был "Маскарад" по драме Лермонтова. Премьера прошла 25 февраля (!) в Александринском театре. "В зале – исключительно культурная и политическая элита", – рассказывает заведующая московским Музеем-квартирой Всеволода Мейерхольда Наталья Макерова:

"Это был спектакль самый дорогой в прямом смысле слова – он стоил 300 тысяч золотом – и самый грандиозный по замыслу и воплощению: только в сцене маскарада, где происходит завязка драмы, было задействовано около 250 статистов, и для каждого Мейерхольд придумал мизансцену.

По замыслу Головина и Мейерхольда, частью декораций были повернутые в зал огромные мутные венецианские зеркала, и зрители видели себя в драме Лермонтова. Один из критиков написал, что публика восприняла спектакль как реквием по уходящей России".

Воодушевление и горечь одновременно было основным переживанием русской художественной интеллигенции. Вольно и невольно все поэты становились пророками. Футуристы – Маяковский и Хлебников – пытались вычислить будущее. В поэме "Облако в штанах" Маяковский "обещал": "В терновом венце революции идет шестнадцатый год". Символисты же "читали" новую судьбу России вне дат и сквозь призму глобальной истории. Они понимали ее как крушение Римской империи, на которую надвигаются полчища гуннов и скифов, чтобы "мясо белых братьев жарить". "Конкретнее всех высказался Дмитрий Мережковский, назвав разрушителя "русского Рима" "грядущим хамом", – напоминает литературовед Владимир Крижевский:

"Начал еще Брюсов: "Где вы, грядущие гунны?". Эти стихи заканчивались фразой: "И вас, кто меня уничтожит, приветствую радостным гимном". Здесь – такая позиция: любоваться своим уничтожением.

Любование неподвластной стихией как важная черта с годами проявляется и у Блока. Он всюду искал признаки наступления Страшного суда, он ловил в проявлениях стихий приметы конца света. Они все это чувствовали. На самом деле это был конец того мира, в котором они жили. Так они предчувствовали и Февральскую, и Октябрьскую революции, которые можно рассматривать как единый процесс чудовищного сдвига в XX веке, значительного для всего человечества".

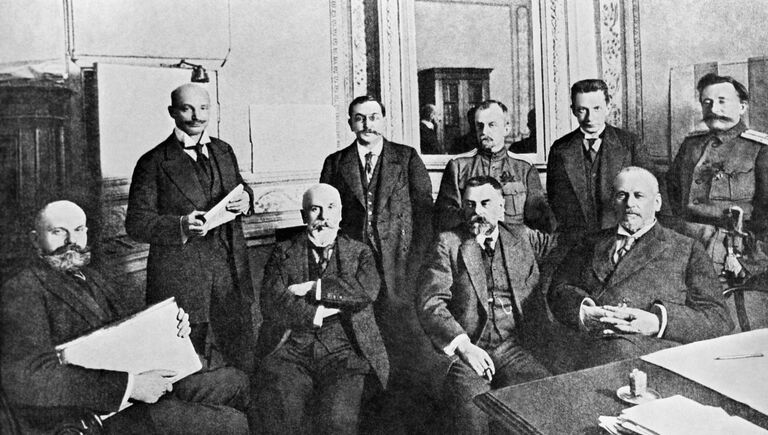

Первый ряд (сидят): Г.Е. Львов, В.А. Ржевский, С.И. Шидловский, М.В. Родзянко; второй ряд (стоят) В.В. Шульгин, И.И. Дмитрюков, Б.А. Энгельгардт, А.Ф. Керенский, М.А. Караулов.

Первый ряд (сидят): Г.Е. Львов, В.А. Ржевский, С.И. Шидловский, М.В. Родзянко; второй ряд (стоят) В.В. Шульгин, И.И. Дмитрюков, Б.А. Энгельгардт, А.Ф. Керенский, М.А. Караулов.

Удивительно, но когда апокалиптические предчувствия воплотились в февральских событиях, многие русские литераторы были разочарованы их внешней будничностью. Возможно, именно это объясняет отсутствие действительно крупных произведений "на случай", которые могли бы стать значимыми литературными памятниками. Так считает филолог Михаил Павловец: "С одной стороны, Леонид Андреев записал в дневнике: "Один из величайших и радостнейших дней для России". Многие отмечали, что, действительно, произошла великая революция, что это событие давно назревало, что сто лет "мы шли к нему".

Василий Розанов, помнится, писал: "Самодержавие – как больной зуб, который сам вывалился без помощи щипцов и аптеки". Не было ощущения внезапности произошедшего, оно воспринималось как естественный процесс, и разочарованы были обыденностью: все проснулись, а страна уже другая. И теперь надо думать о другом политическом режиме, о другом отношении с властью, с обществом и так далее. Обыденность великого обескураживала".

И все же есть одно великое художественное свидетельство периода между двух русских революций. Это книга стихов Бориса Пастернака "Сестра моя – жизнь". Она писалась летом 1917 года, когда возлюбленная поэта уехала в провинцию заниматься строительством местного самоуправления. В поездках к ней Пастернак наблюдал происходящее в стране и описывал его как "воздух свободы и тревоги".

Между февралем и октябрем самую большую тревогу в художественной среде вызывало нарастание влияния большевиков. Эта тема волновала буквально всех – по этой теме было особенно много пророчеств. И одно из наиболее проницательных, по мнению Михаила Павловца, дала поэтесса Зинаида Гиппиус: "С самого начала она говорила о той опасности, которую несут с собой большевики. "Большевизм пришелся по нраву нашей темной и невежественной, развращенной рабством и войной массе. Против тупого и животного бунта нельзя долго держаться увещеваниями", – писала Гиппиус. Может быть, в ее позиции есть не очень приятная спесь. Но, к сожалению, то, что большевики выведут на улицы не освободившийся народ, не свободных граждан страны, а массы, которыми легко манипулировать, которые не понимают, что происходит, в чем их интерес и особенно – как нужно строить новое государство, – в этом Гиппиус оказалась права. Неудивительно, что впоследствии она будет одним из последовательных критиков большевизма".

Среди критиков большевиков до их прихода к власти попадаются и вовсе неожиданные фигуры – Максим Горький, например. Между двух революций он был постоянным автором эсеровской газеты "Новая жизнь", где печатал очерки под названием "Несвоевременные мысли". Будущий "пролетарский писатель" предупреждал об опасности популизма, заигрывания "с самыми темными, низменными страстями в массах". Он вообще с большим недоверием относился к необразованным людям и был сторонником постепенного культурного строительства как важнейшего дела. Кстати, Горький верил в пролетариат, но не верил в крестьянство, в то время как война (и революция тоже), по выражению Михаила Павловца, "перемешала всю страну", так что избирательно общаться со "слоями населения" было почти невозможно.

"Можно вспомнить, что только за один революционный 1917 год население Москвы удвоилось. Миллионный город стал двухмиллионным, и мы понимаем, откуда взялся этот миллион, кто эти люди!"

"Это вчерашние крестьяне, вчерашние солдаты – люди с оружием, умеющие убивать, – и это чисто маргинальные элементы. Лицо города изменилось, изменилась и речь. На улицах звучала не только народная, но и бранная речь, и мы видим, как в поэзии Ахматовой, Цветаевой и даже Блока появляется просторечная лексика. И в целом массы, в том числе люмпен-демократические слои, оказывают сильное влияние на культуру".

Были те, кто считал, что новая – и даже низкая – культура вытеснит в России высокую европейскую и что пусть так и будет, раз европейская культура с ее идеалами себя дискредитировала. Это точку зрения разделял писатель Александр Серафимович. Но с ним спорил поэт Владислав Ходасевич. Он был уверен, что долг писателя и поэта – слышать и видеть народ, говорить с ним, а не возводить между собой и им стену, потому что демократизация культуры вполне возможна и без ее разрушения.

И в этом была историческая правда революционного момента.