"Урвать кусок":

"Тогда основными клиентами были олигархи, крупнейшие промышленники и некоторые чиновники. Вокруг них и формировался рынок. Они задавали тренд", — вспоминает основатель Международного генеалогического центра Артем Маратканов.

"Только за время пандемии появилось более 50 ресурсов, которые учат, как составить родословную, где искать документы. Запустили курсы по генеалогии, активно развивались тематические форумы", — рассказывает Маратканов.

"Многие думают, что архив — какое-то недоступное место. Но это не так. Практически с любым документом, который не засекречен, можно ознакомиться", — объясняет Виталий Колтыгин, выпускник Историко-архивного института.

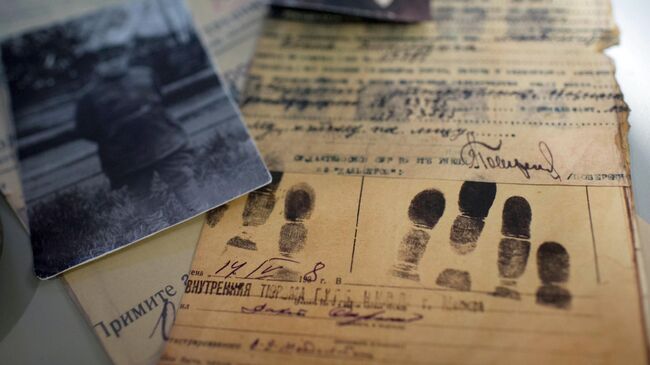

"К нам приходит много молодежи. Кто-то начинает генеалогические исследования с восстановления судьбы репрессированного, а кто-то узнает о таком факте, уже составляя родословную и натыкаясь на пробел, — рассказывает сотрудник Центра Елена Зелинская.

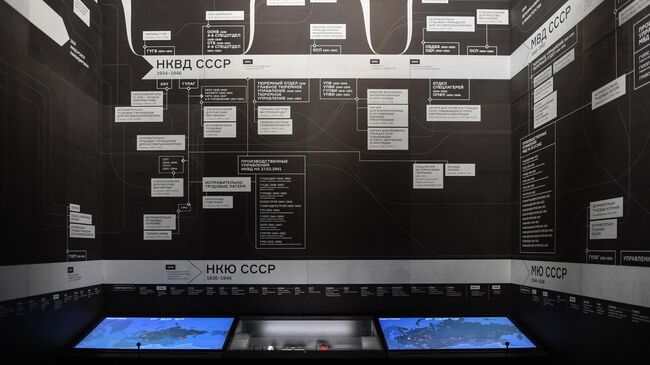

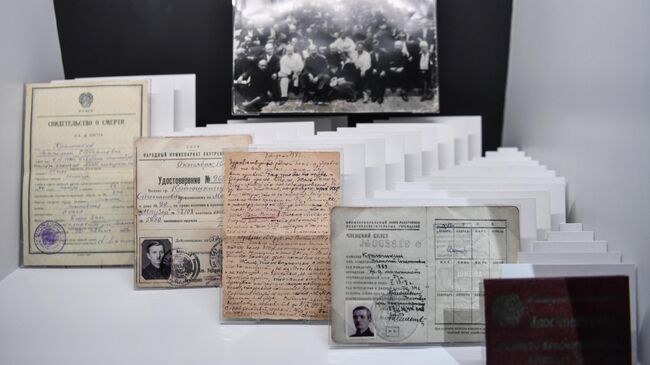

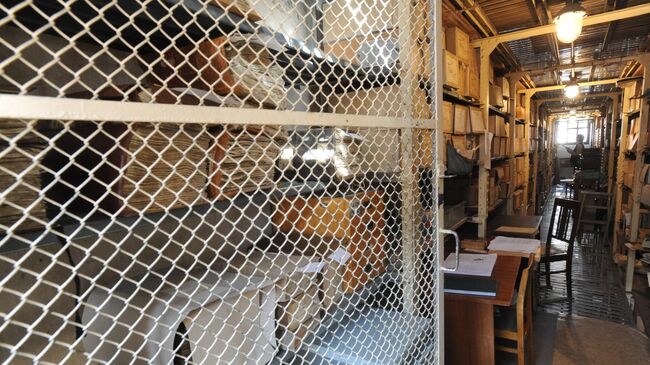

Фрагмент новой постоянной экспозиции «ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны»

Фрагмент новой постоянной экспозиции "ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны" в Музее истории ГУЛАГа в Москве

Экспозиция «ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны» в Музее истории ГУЛАГа в Москве

"В Нижнем Новгороде, например, создали невыносимые условия для работы: ограничили листаж выдаваемых дел, запретили заранее заказывать документы. Образовалась месячная очередь", — говорит управляющий партнер Дома семейных традиций "Кристиан" и соучредитель просветительского проекта "ГенЭкспо" Михаил Шевелев.

"Теперь работать с документами имеют право только архивисты по платным запросам от граждан. Формально они создали монополию на исполнение генеалогических запросов", — поясняет эксперт.

"Половина всех низовых работников архива сегодня живет на "вторую зарплату", которую получает от фирм и частников, отправляя им вне очереди документы и фотографии, — рассказывает историк-генеалог Виталий Семенов. — Все играют в 90-е и пытаются урвать свой кусок".

"Одни исследования легко провести даже новичку, особенно если клиенту нужны просто документы — без детальной анкеты предков, истории места, где он жил. Тогда достаточно трех источников, — считает Виталий Семенов. — Но иногда даже их найти безумно сложно. Играет роль и квалификация, и регион. Например, много материалов утрачено в Смоленской области, в Полтавской губернии на Украине".

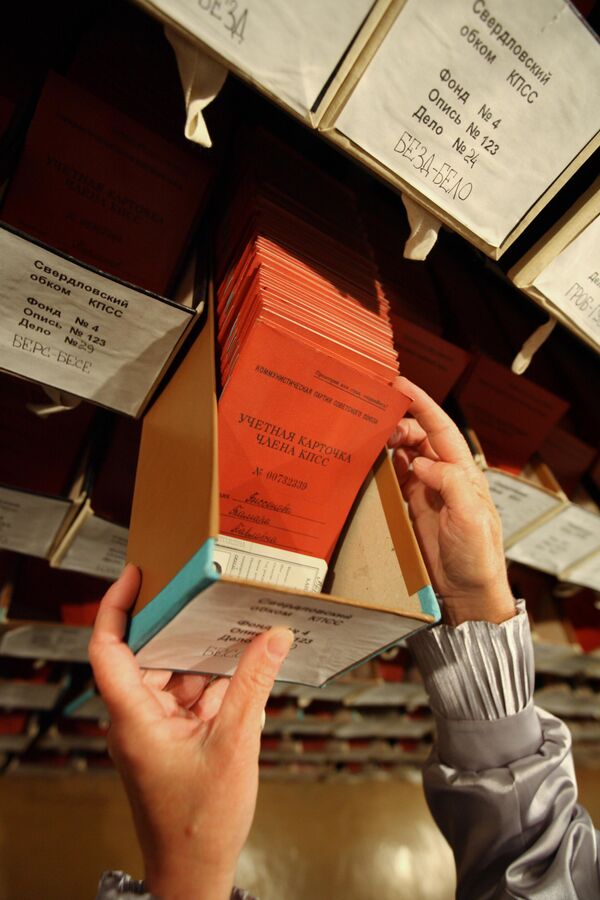

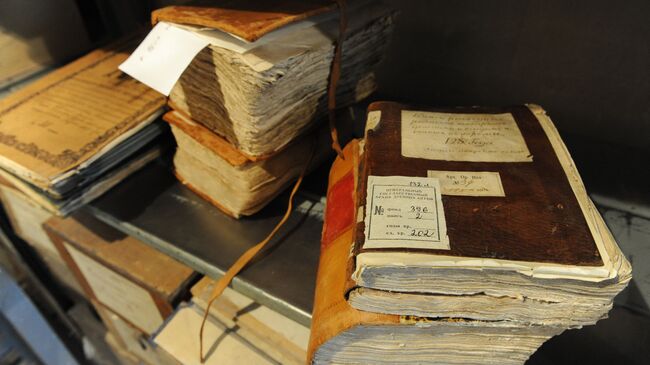

Стеллажи с архивными документами в Российском государственном архиве древних актов

Бумаги канцелярии военного суда в Российском государственном архиве древних актов

"Когда первый раз открываешь метрическую книгу — видишь каракули, по-другому не назвать, — признается Муллина. — Расшифровываешь их, пытаешься понять, что к чему, находишь нужную фамилию и обзваниваешь всех родственников, чтобы выяснить, помнят ли они такого человека".