https://ria.ru/20220412/kosmos-1782938042.html

Рождены в космосе. Почему звездные путешественники не смогут жить на Земле

Рождены в космосе. Почему звездные путешественники не смогут жить на Земле - РИА Новости, 21.04.2022

Рождены в космосе. Почему звездные путешественники не смогут жить на Земле

Биологические процессы в невесомости протекают не так, как на Земле. Организм включает внутренние адаптационные механизмы и перестраивается. Российские ученые... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-12T08:00

2022-04-12T08:00

2022-04-21T17:34

наука

космос - риа наука

биология

здоровье

международная космическая станция (мкс)

сколковский институт науки и технологий

российская академия наук

институт медико-биологических проблем ран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155942/91/1559429128_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_784c6940c99e91831691d4bf7f290576.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Биологические процессы в невесомости протекают не так, как на Земле. Организм включает внутренние адаптационные механизмы и перестраивается. Российские ученые попытались на молекулярном уровне разобраться, обратимы ли эти изменения и сможет ли человек вернуться к нормальной жизни после длительного космического полета.Жизнь в невесомостиГлавные факторы риска в космосе — жесткое излучение, смертельное в больших дозах, и невесомость. На низкой околоземной орбите, где находится МКС, от радиации защищает магнитное поле Земли, а вот искусственную гравитацию создавать пока не научились.Многие космонавты, оказавшись на орбите, жалуются на ослабление аппетита, головокружение, головную боль, тошноту и дезориентацию. Это синдром космической адаптации, или космическая болезнь, через несколько дней все проходит. Но вот от деминерализации костей, мышечной атрофии, ухудшения зрения, нарушения кровообращения в невесомости так просто не избавиться.Космонавты теряют до полутора процентов костной массы в месяц, развивается остеопороз, снижается упругость костей. Слабеют мышцы, обеспечивающие плотное прилегание позвонков друг к другу, в результате рост человека увеличивается на три-пять сантиметров.На орбите ничего этого человек не ощущает. Проблемы возникают после возвращения на Землю. Гравитация "сплющивает" позвонки, вызывая боль, каждое движение дается с трудом. И чем дольше космонавт был в невесомости, тем труднее ему вернуться к привычной жизни."Реабилитация — процесс длительный. Острый период — две, максимум три недели. Уже через семь-десять дней человек в состоянии жить дома, заниматься обычными делами, — говорит заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, кандидат медицинских наук, летчик-космонавт Олег Котов. — Когда организм полностью вернется к нормальному физиологическому состоянию — это очень индивидуально. В принципе, считается, что через полгода космонавт должен быть готов к следующему полету".Белки как индикаторы измененийЧто произойдет с организмом после нескольких лет в космосе, сможет ли человек полностью восстановиться, ученые пока не знают. Этой проблемой занимаются специалисты ИМБП РАН.На молекулярном уровне адаптация к любым внешним условиям сказывается прежде всего на составе синтезируемых белков. Их совокупность называют протеомом; область биологии, посвященная им, называется протеомикой.В лаборатории протеомики ИМБП РАН, которой руководит доктор медицинских наук, профессор Ирина Ларина, уже около пятнадцати лет изучают белки, содержащиеся в биологических жидкостях космонавтов: крови, моче, слюне, конденсате выдыхаемого воздуха.Зная, на что влияет тот или иной белок, можно определить, какие процессы затронуты. Исследователи надеются найти в цепочке преобразований молекулярные мишени — вещества, воздействуя на которые, удастся остановить разрушение костей и потерю мышечной массы.Методы протеомикиПротеомика возникла около двадцати лет назад, после того как расшифровали геном человека благодаря развитию современных аналитических технологий, прежде всего неразрушающей масс-спектрометрии.Масс-спектрометрия позволяет точно определять элементный или изотопный состав вещества, но в классическом варианте, требующем предварительного разложения на атомы, малопригодна для сложных молекул, таких, как белки. После полного разложения собрать их невозможно, а простой подсчет атомов ничего не дает.Ситуация изменилась, когда ученые научились разрезать белки на аминокислотные фрагменты — пептиды. Масс-спектрометр идентифицирует каждый из таких отрезков, а по их совокупности можно судить о конкретных белках. Но оставалась проблема определения количества: уровень различных белков в крови различается в миллиарды раз и нет универсальной методики, охватывающей весь диапазон.Решение нашли ученые Сколтеха во главе с членом-корреспондентом РАН, доктором физико-математических наук, профессором Евгением Николаевым. Они предложили синтезировать и добавлять в пробы в качестве стандарта пептиды, меченые стабильными изотопами.Используя этот метод, специалисты ИМБП РАН и Сколтеха уже несколько лет наблюдают за протеомом космонавтов не только до и после полета, но и во время их пребывания на орбите. В МКС капли крови сохраняют на специальной бумаге и при случае передают на Землю. В лаборатории, экстрагировав из образцов пептиды, определяют качественный состав протеома — до 800 белков в одном пятне, а потом и концентрацию тех белков, для которых есть меченые пептидные маркеры.Дело в адаптации"Вся эволюция животного мира на Земле происходила в гравитационном поле, наш организм не приспособлен к невесомости. Но пробыв более года в космосе, человек возвращается здоровым", — отмечает Ирина Ларина.Все дело в невероятной способности организма приспосабливаться. Заболевания возникают, когда не срабатывают защитные механизмы."На Земле человеческий вид демонстрирует огромный адаптивный потенциал. Люди освоили все экологические ниши, климатические и высотные зоны. Поэтому мы считаем, что можно приспособиться и к повышенной или пониженной гравитации. Длительные полеты в космос это подтверждают", — подчеркивает профессор Ларина.Ученые надеялись найти на молекулярном уровне какой-то специфический механизм адаптирования к микрогравитации. Пока это не удалось. Похоже, такого механизма просто не существует."Человек в своей эволюционной истории никогда не сталкивался с невесомостью, поэтому, скорее всего, и адаптации нет", — уточняет Евгений Николаев."Болезнь" невесомостиПредположили, что, реагируя на невесомость, организм включает реакции, похожие на иммунный ответ."Мы обнаружили, что это проявляется на уровне всех систем: мышечной, костной, сердечно-сосудистой, дыхательной, иммунной, выделительной. Похоже на преморбидное состояние, как говорят клиницисты, накануне болезни, — объясняет Ирина Ларина. — Мы увидели, что на молекулярном уровне изменения идут в иммунной системе, формируя провоспалительный ответ".Проанализировали 140 белков — индикаторов определенных заболеваний, для которых имелись меченые изотопами маркеры. Сравнивали показания до полета, сразу после приземления и через неделю. Большинство белков в течение недели пришли в норму, но 19 — нет. В том числе те, что активируются при диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях или встрече с инфекцией."Это было неожиданно. Наша интерпретация такая: попадав в необычные условия, организм чувствует дискомфорт и включает те защитные системы, которые ему известны, хотя напрямую это и не обусловлено отсутствием гравитации", — предполагает Николаев.Пока количественные исследования ограничивались белками, для которых есть маркеры. Как правило, это те, что связаны с известными заболеваниями. На самом деле спектр протеомных изменений намного шире. Например, в сухих пятнах крови ученые находят до тысячи измененных белков.В будущем планируют сделать изотопные стандарты для всех белков, реагирующих на невесомость. Это позволит не только глубже понять молекулярные процессы, но и выявить индивидуальные особенности у каждого космонавта, поскольку, как оказалось, у всех разный набор адаптивных реакций на невесомость. И это коренным образом отличается от того, что происходит при болезни."Выходит, организм заинтересован не в том, чтобы всем системам дать сигнал. Видимо, для него важнее из разных реакций создать такую комбинацию, которая поддержит постоянство внутренней среды. Поэтому деятельность мозга и сердца, дыхание, сон, переваривание пищи, физическая работоспособность — все, что обеспечивает жизнедеятельность, в невесомости сохраняется", — указывает Ларина.Человек космическийПри микрогравитации гены синтезируют те же белки. Но затем, по мнению ученых, происходят химические изменения, и это зачастую влияет на функции. Так, установили, что многие белки на орбите принимают более окисленную форму."Если какой-то белок до полета был окислен, например, в двух точках, то после — уже в десяти. Молекула та же, но структура другая, а значит, иначе работает. Задача белка — передать сигнал в клетки в том месте, куда принесла его кровь. Если же его свернуть по-другому, он или ничего не передаст, или передаст что-то другое", — рассуждает профессор Ларина.У человека, выросшего на Земле, биологические процессы после полета довольно быстро восстанавливаются, а вот что будет с теми, кто родится в космосе, ученые пока не знают.Эксперименты на крысах показали, что зачатие и беременность у млекопитающих в космосе проходят нормально. И рождаются здоровые детеныши. В видовом плане это те же самые крысы. Если их оставить в космосе, они дадут начало новым поколениям, рожденным в невесомости. Но на Землю или другую планету вряд ли смогут вернуться.Достаточно упомянуть всего один фактор. В невесомости кровь, как и все остальное, теряет вес. У рожденных в космосе животных сердце не обладает мускулатурой, необходимой для работы в условиях гравитации, сосуды очень тонкие.Поэтому, если когда-то человек отправится в долгое межпланетное путешествие и на борту космической станции сменится несколько поколений, это будет уже другой человек — космический.

https://ria.ru/20220406/poslanie-1781351315.html

https://ria.ru/20220329/mars-1780452833.html

https://ria.ru/20220330/solntse-1780690970.html

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2022

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

космос - риа наука, биология, здоровье, международная космическая станция (мкс), сколковский институт науки и технологий, российская академия наук, институт медико-биологических проблем ран, генетика, космонавты

Наука, Космос - РИА Наука, биология, Здоровье, Международная космическая станция (МКС), Сколковский институт науки и технологий, Российская академия наук, Институт медико-биологических проблем РАН, генетика, космонавты

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Биологические процессы в невесомости протекают не так, как на Земле. Организм включает внутренние адаптационные механизмы и перестраивается. Российские ученые попытались на молекулярном уровне разобраться, обратимы ли эти изменения и сможет ли человек вернуться к нормальной жизни после длительного космического полета.

Главные факторы риска в космосе — жесткое излучение, смертельное в больших дозах, и невесомость. На низкой околоземной орбите, где находится МКС, от радиации защищает магнитное поле Земли, а вот искусственную гравитацию создавать пока не научились.

Многие космонавты, оказавшись на орбите, жалуются на ослабление аппетита, головокружение, головную боль, тошноту и дезориентацию. Это синдром космической адаптации, или космическая болезнь, через несколько дней все проходит. Но вот от деминерализации костей, мышечной атрофии, ухудшения зрения, нарушения кровообращения в невесомости так просто не избавиться.

Космонавты теряют до полутора процентов костной массы в месяц, развивается остеопороз, снижается упругость костей. Слабеют мышцы, обеспечивающие плотное прилегание позвонков друг к другу, в результате рост человека увеличивается на три-пять сантиметров.

На орбите ничего этого человек не ощущает. Проблемы возникают после возвращения на Землю. Гравитация "сплющивает" позвонки, вызывая боль, каждое движение дается с трудом. И чем дольше космонавт был в невесомости, тем труднее ему вернуться к привычной жизни.

"Реабилитация — процесс длительный. Острый период — две, максимум три недели. Уже через семь-десять дней человек в состоянии жить дома, заниматься обычными делами, — говорит заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, кандидат медицинских наук, летчик-космонавт Олег Котов. — Когда организм полностью вернется к нормальному физиологическому состоянию — это очень индивидуально. В принципе, считается, что через полгода космонавт должен быть готов к следующему полету".

Белки как индикаторы изменений

Что произойдет с организмом после нескольких лет в космосе, сможет ли человек полностью восстановиться, ученые пока не знают. Этой проблемой занимаются специалисты ИМБП РАН.

На молекулярном уровне адаптация к любым внешним условиям сказывается прежде всего на составе синтезируемых белков. Их совокупность называют протеомом; область биологии, посвященная им, называется протеомикой.

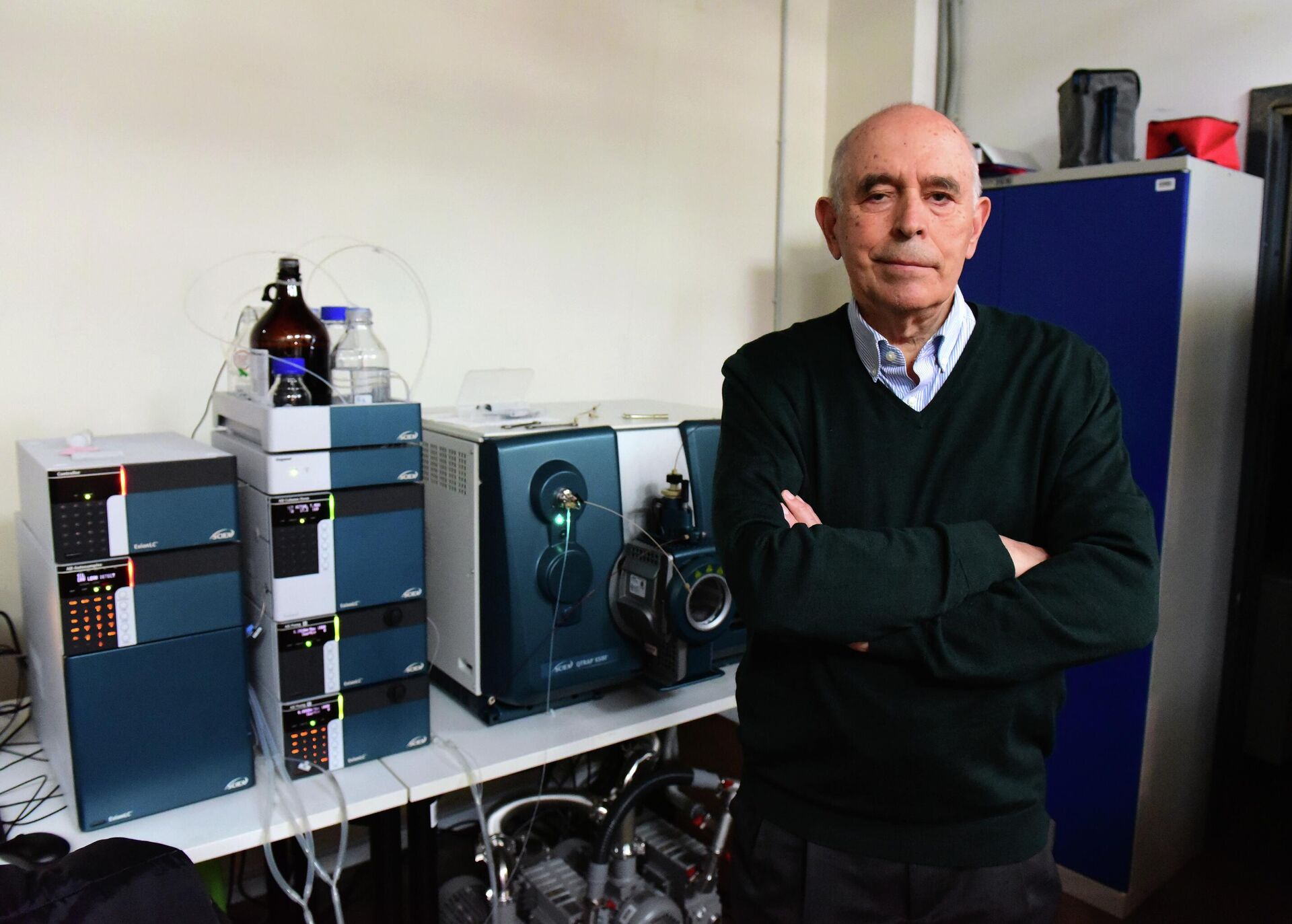

В лаборатории протеомики ИМБП РАН, которой руководит доктор медицинских наук, профессор Ирина Ларина, уже около пятнадцати лет

изучают белки, содержащиеся в биологических жидкостях космонавтов: крови, моче, слюне, конденсате выдыхаемого воздуха.

Зная, на что влияет тот или иной белок, можно определить, какие процессы затронуты. Исследователи надеются найти в цепочке преобразований молекулярные мишени — вещества, воздействуя на которые, удастся остановить разрушение костей и потерю мышечной массы.

Протеомика возникла около двадцати лет назад, после того как расшифровали геном человека благодаря развитию современных аналитических технологий, прежде всего неразрушающей масс-спектрометрии.

Масс-спектрометрия позволяет точно определять элементный или изотопный состав вещества, но в классическом варианте, требующем предварительного разложения на атомы, малопригодна для сложных молекул, таких, как белки. После полного разложения собрать их невозможно, а простой подсчет атомов ничего не дает.

Ситуация изменилась, когда ученые научились разрезать белки на аминокислотные фрагменты — пептиды. Масс-спектрометр идентифицирует каждый из таких отрезков, а по их совокупности можно судить о конкретных белках. Но оставалась проблема определения количества: уровень различных белков в крови различается в миллиарды раз и нет универсальной методики, охватывающей весь диапазон.

Решение нашли ученые Сколтеха во главе с членом-корреспондентом РАН, доктором физико-математических наук, профессором Евгением Николаевым. Они предложили синтезировать и добавлять в пробы в качестве стандарта пептиды, меченые стабильными изотопами.

Используя этот метод, специалисты ИМБП РАН и Сколтеха уже несколько лет наблюдают за протеомом космонавтов не только до и после полета, но и во время их пребывания на орбите. В МКС капли крови сохраняют на специальной бумаге и при случае передают на Землю. В лаборатории, экстрагировав из образцов пептиды, определяют качественный состав протеома — до 800 белков в одном пятне, а потом и концентрацию тех белков, для которых есть меченые пептидные маркеры.

"Вся эволюция животного мира на Земле происходила в гравитационном поле, наш организм не приспособлен к невесомости. Но пробыв более года в космосе, человек возвращается здоровым", — отмечает Ирина Ларина.

Все дело в невероятной способности организма приспосабливаться. Заболевания возникают, когда не срабатывают защитные механизмы.

"На Земле человеческий вид демонстрирует огромный адаптивный потенциал. Люди освоили все экологические ниши, климатические и высотные зоны. Поэтому мы считаем, что можно приспособиться и к повышенной или пониженной гравитации. Длительные полеты в космос это подтверждают", — подчеркивает профессор Ларина.

Ученые надеялись найти на молекулярном уровне какой-то специфический механизм адаптирования к микрогравитации. Пока это не удалось. Похоже, такого механизма просто не существует.

"Человек в своей эволюционной истории никогда не сталкивался с невесомостью, поэтому, скорее всего, и адаптации нет", — уточняет Евгений Николаев.

Предположили, что, реагируя на невесомость, организм включает реакции, похожие на иммунный ответ.

"Мы обнаружили, что это проявляется на уровне всех систем: мышечной, костной, сердечно-сосудистой, дыхательной, иммунной, выделительной. Похоже на преморбидное состояние, как говорят клиницисты, накануне болезни, — объясняет Ирина Ларина. — Мы увидели, что на молекулярном уровне изменения идут в иммунной системе, формируя провоспалительный ответ".

Проанализировали 140 белков — индикаторов определенных заболеваний, для которых имелись меченые изотопами маркеры. Сравнивали показания до полета, сразу после приземления и через неделю. Большинство белков в течение недели пришли в норму, но 19 — нет. В том числе те, что активируются при диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях или встрече с инфекцией.

"Это было неожиданно. Наша интерпретация такая: попадав в необычные условия, организм чувствует дискомфорт и включает те защитные системы, которые ему известны, хотя напрямую это и не обусловлено отсутствием гравитации", — предполагает Николаев.

Пока количественные исследования ограничивались белками, для которых есть маркеры. Как правило, это те, что связаны с известными заболеваниями. На самом деле спектр протеомных изменений намного шире. Например, в сухих пятнах крови ученые находят до тысячи измененных белков.

В будущем планируют сделать изотопные стандарты для всех белков, реагирующих на невесомость. Это позволит не только глубже понять молекулярные процессы, но и выявить индивидуальные особенности у каждого космонавта, поскольку, как оказалось, у всех разный набор адаптивных реакций на невесомость. И это коренным образом отличается от того, что происходит при болезни.

"Выходит, организм заинтересован не в том, чтобы всем системам дать сигнал. Видимо, для него важнее из разных реакций создать такую комбинацию, которая поддержит постоянство внутренней среды. Поэтому деятельность мозга и сердца, дыхание, сон, переваривание пищи, физическая работоспособность — все, что обеспечивает жизнедеятельность, в невесомости сохраняется", — указывает Ларина.

При микрогравитации гены синтезируют те же белки. Но затем, по мнению ученых, происходят химические изменения, и это зачастую влияет на функции. Так, установили, что многие белки на орбите принимают более окисленную форму.

"Если какой-то белок до полета был окислен, например, в двух точках, то после — уже в десяти. Молекула та же, но структура другая, а значит, иначе работает. Задача белка — передать сигнал в клетки в том месте, куда принесла его кровь. Если же его свернуть по-другому, он или ничего не передаст, или передаст что-то другое", — рассуждает профессор Ларина.

У человека, выросшего на Земле, биологические процессы после полета довольно быстро восстанавливаются, а вот что будет с теми, кто родится в космосе, ученые пока не знают.

Эксперименты на крысах показали, что зачатие и беременность у млекопитающих в космосе проходят нормально. И рождаются здоровые детеныши. В видовом плане это те же самые крысы. Если их оставить в космосе, они дадут начало новым поколениям, рожденным в невесомости. Но на Землю или другую планету вряд ли смогут вернуться.

Достаточно упомянуть всего один фактор. В невесомости кровь, как и все остальное, теряет вес. У рожденных в космосе животных сердце не обладает мускулатурой, необходимой для работы в условиях гравитации, сосуды очень тонкие.

Поэтому, если когда-то человек отправится в долгое межпланетное путешествие и на борту космической станции сменится несколько поколений, это будет уже другой человек — космический.