МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Никита Бизин. Практически сразу после Крещения на Руси появились колокола. До сих пор они — визитная карточка как русского православия, так и национальной культуры в целом. Однако в былые времена их судили, наказывали и даже отправляли в ссылку, как злостных преступников. О том, почему так происходило, — в материале РИА Новости.

Вынужденная необходимость

К началу XX века в Российской империи насчитывалось около миллиона колоколов. В той же Москве, по воспоминаниям современников, горожане подчас не могли услышать друг друга — так громко звучал перезвон.

Идиллия, однако, продолжалась не всегда. Например, колокола пострадали во время правления Петра I. Постоянно воюющая страна нуждалась в пушках, а металла не хватало.

В указе от 1700 года реформатор повелел "для нынешнего воинского случая во всех монастырях и вотчинниковых селах у церквей взять литье из колоколов весом четвертую часть, сколько по весу пудов, где в котором звону во всех колоколах явится".

В архивах сохранились подробные описи. Например, один из крупнейших русских монастырей того времени — Кирилло-Белозерский — прислал в Москву колокола общим весом 416 пудов, семь фунтов и 48 золотников (почти семь тонн).

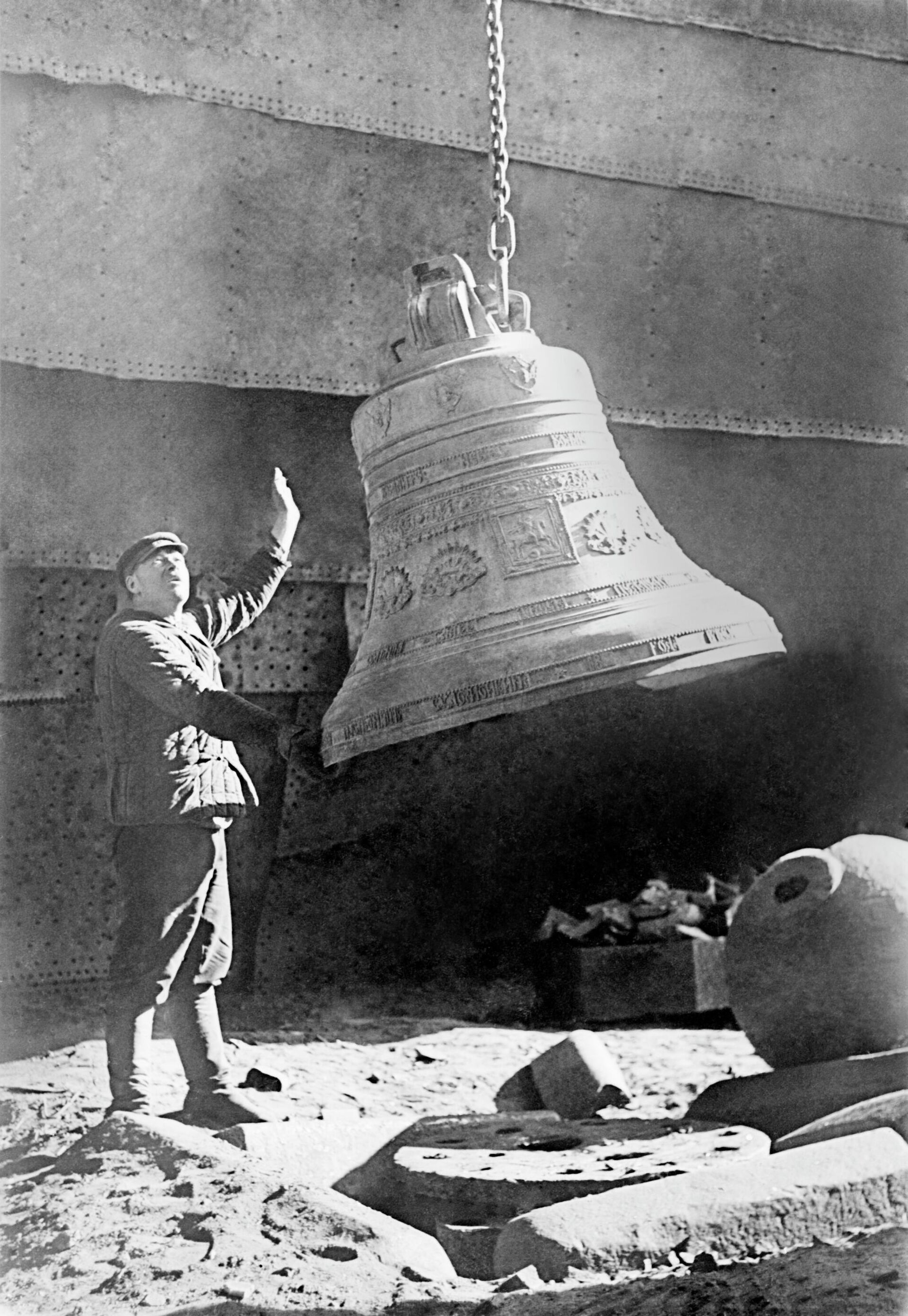

Снятие колоколов с храма Христа Спасителя. 1930 год

Двести лет спустя история повторилась. С приходом к власти большевиков — в октябре 1917-го — религия уже не играла той роли, которую ей отводили в царской России. А значит, и церковным ценностям можно было найти новое применение.

Так, в 1932-м директор завода "Динамо" просил ВЦИК передать ему 16-тонный колокол звонницы старообрядческого Рогожского кладбища. Все потому, что из-за отсутствия цветных металлов "предприятие стоит перед угрозой срыва программы срочных и особо важных заказов".

Советская власть использовала храмовое наследие и в культурных целях. Годом позже в Кремль обратился нарком просвещения с просьбой переплавить церковные инструменты на бронзовые горельефы для здания Библиотеки имени В. И. Ленина.

Здание Российской государственной библиотеки в Москве

Историки, однако, отмечают: при большевиках подобные меры диктовал дух времени. Либо же — как при Петре I — это была вынужденная необходимость. Куда интереснее случаи, когда "голос Церкви" наказывали набожные правители и народ.

Новгородские вольнодумцы

Чаще всего страдали набатные колокола — если звонили не по делу. Например, в 1681-м — звонница Спасских ворот Кремля тогда возвестила о пожаре, но тревога оказалась ложной.

Обычно "запятнавших репутацию" снимали и увозили в Сибирь. Именовали их "ссыльными". В особых случаях отрезали языки, а иногда даже разбивали. Если же опальный колокол амнистировали, его заново собирали и перевязывали лыком. Отсюда и другое название — "лыковый".

Самая известная "колокольная расправа" произошла в Новгороде. До XV века он был независим от Москвы. Местного правителя — посадника — выбирали, а все вопросы решали общим сходом, на вече.

Картина "Отправка Марфы-посадницы и вечевого колокола в Москву"

Но в 1477-м Иван III пошел на город войной. В итоге республика стала частью Московского княжества. Про главный символ непокорности — вечевой колокол — тоже не забыли. Увезли в столицу. "Отселе оному в нашей отчине не быти…" — сетовал летописец.

По легенде, на границе покоренной республики колокол якобы скатился с холма, выкрикнул "Воля!" — и разбился на куски. В действительности он некоторое время висел в Успенском соборе Московского Кремля. Затем его переплавили.

Веком позже пострадал еще один "новгородец".

"Когда Иван Грозный проезжал по Волховскому мосту, конь под ним пал на колени — животное испугалось громкого звука колокола храма Святой Софии. Разозлившись, государь воскликнул: "Не могут скоты звону его слышать!" — приводит известное предание фольклорист Неонила Криничная. В гневе царь приказал "отрубить снасти у того колокола, и чтобы пал наземь, и казнить его уши".

Репродукция картины Виктора Васнецова "Царь Иван Васильевич Грозный"

Смутьян из Углича

Настоящее судебное разбирательство над колоколом состоялось в Угличе в 1591-м. Тогда его набат возвестил о гибели царевича Дмитрия — сына Ивана Грозного. На городской площади собрался народ: расправился над подозреваемыми в убийстве наследника.

Расследовал дело будущий царь Василий Шуйский, обвинивший угличан в смуте: двести человек казнили, около трехсот отправили в ссылку.

Но интересен вердикт в отношении "зачинщика" самоуправства — набатного колокола. Его сбросили со звонницы, принародно вырвали язык, отрубили ухо и наказали двенадцатью ударами плетей. После этого отправили в Тобольск.

Там городской воевода князь Лобанов-Ростовский велел запереть "преступника" в приказной избе, написав на нем: "Первоссыльный неодушевленный с Углича". Лишь в 1892-м по распоряжению императора Александра III колокол вернули из ссылки.