https://ria.ru/20211226/nanomeditsina-1765355065.html

Скафандр для лекарств и вакцин. Ученые пробили барьеры к больным клеткам

Скафандр для лекарств и вакцин. Ученые пробили барьеры к больным клеткам - РИА Новости, 26.12.2021

Скафандр для лекарств и вакцин. Ученые пробили барьеры к больным клеткам

Для лечения многих опасных болезней, в том числе онкологических, лекарство нужно доставить прямо в клетку. Это касается и вакцин, нацеленных на выработку... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T08:00:00+03:00

2021-12-26T08:00:00+03:00

2021-12-26T08:11:00+03:00

наука

рак

вакцина pfizer/biontech

вакцина moderna

здоровье

биология

генетика

коронавирус covid-19

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765197796_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_acb71eb5eb122cbf1274f2bed1b65c67.jpg

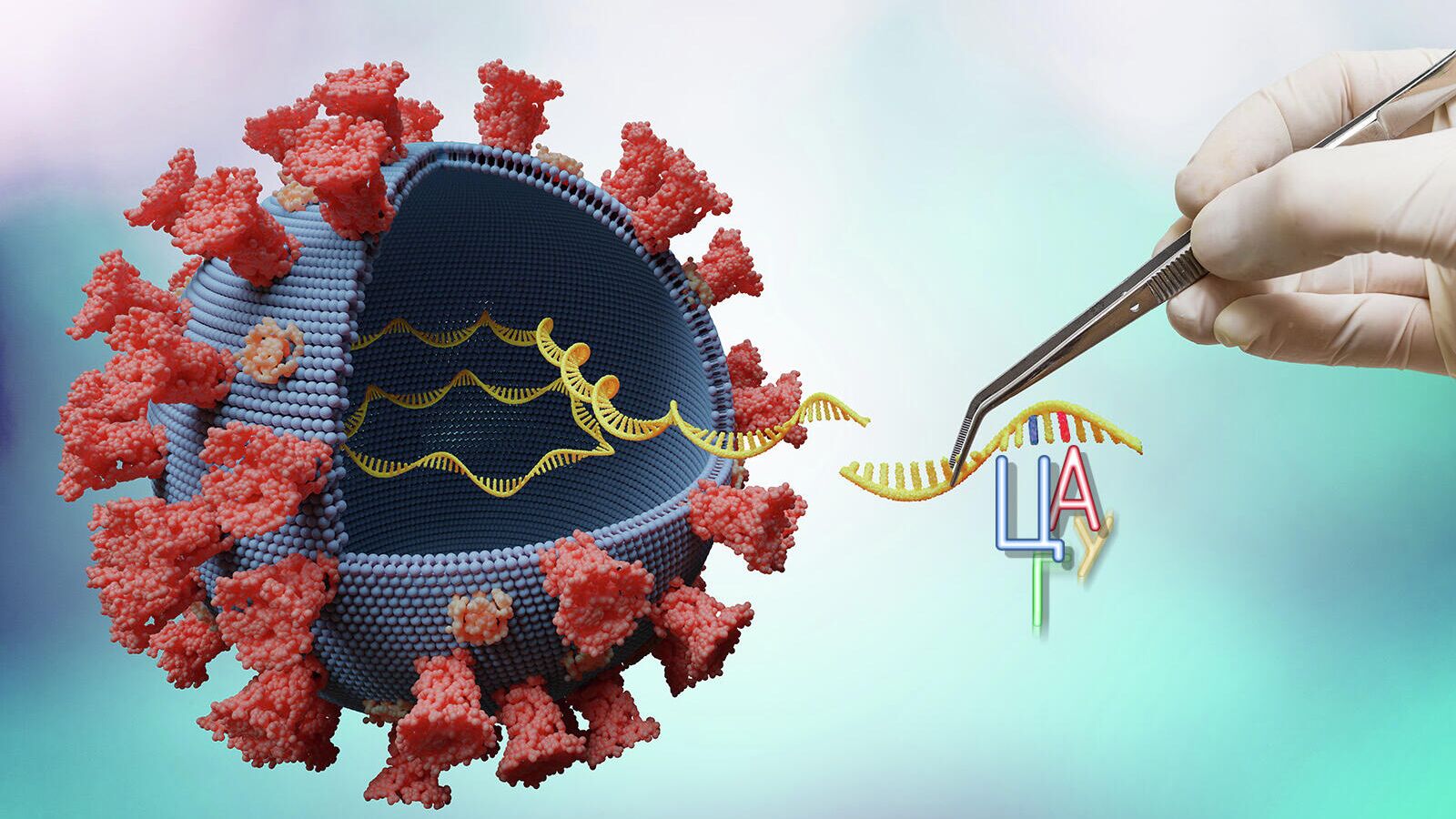

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Алексей Огнев. Для лечения многих опасных болезней, в том числе онкологических, лекарство нужно доставить прямо в клетку. Это касается и вакцин, нацеленных на выработку Т-клеточного иммунитета. Но на пути всего инородного в организме стоит надежный барьер. Как ученым удается его обойти и направить целебные молекулы куда требуется, на конгрессе молодых ученых в Сочи рассказал профессор Александр Кабанов, директор Центра нанотехнологий для доставки лекарств и Института наномедицины Университета Северной Каролины, а также руководитель лаборатории химического дизайна бионаноматериалов МГУ имени М. В. Ломоносова.РНК в липосомахМножество редких генетических заболеваний возникает из-за поломки генов, кодирующих белки. Если доставить в клетку исправленные ДНК или РНК, состояние пациента можно облегчить или полностью излечить. Этим занимается генная терапия.Клетка окружена отрицательно заряженной липидной мембраной, сквозь которую молекулы ДНК и РНК сами по себе проникнуть не могут: они очень большие и тоже отрицательно заряженные. Есть два пути решения — использовать искусственные вирусы или синтезировать невирусные носители.В 1985 году американский ученый Фил Фелгнер (Phil Felgner) предложил доставлять нуклеиновые кислоты в клетку с помощью катионных липидов. Идея заключалась в том, чтобы упаковать ДНК или РНК в липосомы — заполненные жидкостью сферические частицы диаметром меньше 100 нанометров. Их оболочка состоит из гидрофобных органических молекул — липидов. Положительно заряженные катионные липиды взаимодействуют с отрицательно заряженной цепью ДНК или РНК и сжимают ее в компактную структуру. А клеточная мембрана захватывает наночастицы из окружающей среды.Выяснилось, что если нейтрализовать отрицательный заряд молекулы ДНК, то она спонтанно свернется в тороидную частицу. Это удобно для доставки. Свернуть молекулу РНК гораздо сложнее, к тому же она очень нестабильна.Молекулы РНК удалось доставить в клетку в 1989 году. Однако задачу решили лишь вчерне. Механизм прекрасно работал в пробирке, но не в живом организме. Во-первых, катионные липосомы были токсичны. Во-вторых, ферменты в организме расщепляют ДНК и РНК, прикрепленные к липосомам снаружи.Ответ искали около двух десятилетий. Постепенно в разных лабораториях стали использовать катионные липиды, приобретающие заряд лишь в кислых средах. Это снизило токсичность. Молекулу нуклеиновой кислоты размещали внутри наночастицы, тем самым защитив от разрушения.Еще одна проблема — очень сильный иммунный ответ на синтетическую РНК. Чтобы, попав в организм, она не расщеплялась, ее нужно модифицировать химическим способом. Технологию разработали Каталин Карико (Katalin Karikó) из компании BioNTech и Дрю Вайсман (Drew Weissman) из Пенсильванского университета.В 2018-м в США одобрили первый нанопрепарат на основе РНК — патисиран. Его создали в компании Alnylam Pharmaceuticals для лечения редкого наследственного заболевания — амилоидной полинейропатии — путем подавления синтеза белка транстиретина.Когда грянула пандемия COVID-19, эти технологии помогли в кратчайшие сроки разработать мРНК-вакцины против коронавируса и наладить массовое производство: компании Pfizer/BioNtech и Moderna уже изготовили более трех миллиардов таких препаратов, которые используют почти в 160 странах мира.Наночастицы с поликатионамиВ таких вакцинах молекула матричной РНК заключена в липидную оболочку из четырех соединений. Это положительно заряженный катионный липид, нейтральный фосфолипид, холестерин, стабилизирующий весь этот агрегат, и липид с полиэтиленгликолем — длинным "волосатым" элементом, препятствующим слипанию частиц.Полиэтиленгликоль широко используют в медицине и косметике — например, в кремах. Организм вырабатывает против него иммунитет: на Западе антитела есть уже у 80 процентов населения. Ученые опасаются, что мРНК-вакцины из-за этого станут менее эффективными, особенно при многократном применении.Одно из решений — комбинировать разные типы вакцин. Другое — найти альтернативу липидным наночастицам. Например, поликатионы — высокомолекулярные соединения из положительно заряженных органических мономеров. Наночастицы с ними изготавливать существенно проще, чем системы с несколькими липидами.Идею в 1980-е выдвинул Александр Кабанов, в те годы молодой завлаб в Институте прикладной молекулярной биологии Минздрава СССР. Сейчас во многих лабораториях мира для транспортировки нуклеиновой кислоты в клетки используют поликатионы. Теперь это нужно превратить в технологию и на ее основе создать систему доставки мРНК в человеческий организм. На это может уйти несколько лет.Доставка лекарств в отдельные органыДалеко не во все органы можно доставить лекарства просто путем укола в мышцу. Например, мозг и легкие недоступны такому лечению. Чтобы проникнуть в их ткани, нужно задействовать кровеносную систему, но там стоит барьер из выстилающего слоя — эндотелия.Пройти сквозь эндотелий помогут мишени-молекулы, которые в избытке появляются в стенках сосудов при воспалительных процессах в очаге заболевания. Например, ICAM-1 и PECAM-1. На поверхности наночастицы необходимо закрепить антитело, которое будет связываться с этими молекулами.Исследования в этой области ведет Владимир Музыкантов из Пенсильванского университета вместе с Дрю Вайсманом. Ученые на лабораторных животных показали, что адресная доставка мРНК в органы по кровеносным сосудам работает.Макрофаги с экзосомамиНесколько лет назад научная группа Александра Кабанова в США обнаружила, что экспрессию генов существенно усиливают полимеры, которые взаимодействуют с клеточной мембраной, но не с молекулой ДНК. Это полоксамеры — незаряженные полимеры. Метод применили для доставки генов с помощью "голой" молекулы ДНК. Когда ее вкалывали в мышцу лабораторной мыши вместе с полоксамером, уровень экспрессии — количество произведенного белка — в мышце возрастал в десятки раз. А в селезенке и лимфатических узлах — в сто.Причина в том, что полоксамеры активируют клетки иммунной системы, макрофаги и дендритные клетки, которые захватывают ДНК и переносят в дальние участки организма. Непосредственно в клетки генетический материал доставляют экзосомы — выделяемые макрофагами внеклеточные пузырьки. В частности, они могут проникать сквозь сосуды головного мозга. Уже опубликованы работы по использованию экзосом для доставки лекарств в воспаленные участки организма, в частности при лечении неврологических заболеваний.А когда ученые "загрузили" в макрофаги малую интерферирующую РНК, блокирующую в раковых клетках критический ген, и направили ее в опухоль, зловредные клетки удалось умертвить.Уже несколько десятков компаний развивают экзосомные технологии для лечения раковых заболеваний, иммунизации. Сейчас идут исследования на приматах и начинаются клинические испытания.Полимерные мицеллыДругая сложность связана с доставкой лекарственных препаратов, которые применяют, к примеру, в химиотерапии рака. Часто они очень плохо растворимы, поэтому их нельзя ввести в кровоток и биологические среды.Для решения этой проблемы Александр Кабанов и его коллеги еще в советские годы стали использовать блок-сополимеры, которые спонтанно собираются в наночастицы с внутренней стороной из гидрофобных цепей и внешней — из гидрофильных. Гидрофобные участки захватывают молекулы, которые плохо растворимы. Эти наночастицы называют полимерными мицеллами.В 1990-е Кабанов создал в Канаде компанию, которая впервые провела клинические испытания полимерных мицелл с противораковым препаратом. Сейчас на их основе выпускают препараты. Однако "балласта" в них в десять или даже сто раз больше, чем действующего вещества.Некоторое время назад группа Кабанова обнаружила полимеры, которые захватывают огромное количество труднорастворимых молекул — до половины веса. Это сделает адресную доставку лекарств более безопасной и эффективной. А кроме того, многофункциональной: ведь в один наноконтейнер можно будет помещать молекулы нескольких лекарств одновременно. Технологию сейчас испытывают на приматах, в США создана новая фармацевтическая компания.В марте 2020-го, когда началась пандемия, Кабанов и сотрудники его американской лаборатории попытались применить свои открытия для доставки ремдесивира — противовирусного препарата компании Gilead Sciences. В США и России его одобрили для лечения особых случаев тяжелой формы COVID-19. Ученые изготовили полимерные наночастицы, в которых на полимерный носитель приходится не более пяти процентов веса всего лекарства, что удобно использовать в аэрозоле. И хотя разработка пока не пошла в дело, у нее большие перспективы.

https://ria.ru/20211011/mrnk-vaktsina-1753687534.html

https://ria.ru/20171002/1505888158.html

https://na.ria.ru/20180110/1512315113.html

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

рак, вакцина pfizer/biontech, вакцина moderna, здоровье, биология, генетика, коронавирус covid-19

Наука, Рак, Вакцина Pfizer/BioNTech, Вакцина Moderna, Здоровье, биология, генетика, Коронавирус COVID-19

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Алексей Огнев. Для лечения многих опасных болезней, в том числе онкологических, лекарство нужно доставить прямо в клетку. Это касается и вакцин, нацеленных на выработку Т-клеточного иммунитета. Но на пути всего инородного в организме стоит надежный барьер. Как ученым удается его обойти и направить целебные молекулы куда требуется, на конгрессе молодых ученых в

Сочи рассказал профессор Александр Кабанов, директор Центра нанотехнологий для доставки лекарств и Института наномедицины Университета

Северной Каролины, а также руководитель лаборатории химического дизайна бионаноматериалов

МГУ имени М. В. Ломоносова.

Множество редких генетических заболеваний возникает из-за поломки генов, кодирующих белки. Если доставить в клетку исправленные ДНК или РНК, состояние пациента можно облегчить или полностью излечить. Этим занимается генная терапия.

Клетка окружена отрицательно заряженной липидной мембраной, сквозь которую молекулы ДНК и РНК сами по себе проникнуть не могут: они очень большие и тоже отрицательно заряженные. Есть два пути решения — использовать искусственные вирусы или синтезировать невирусные носители.

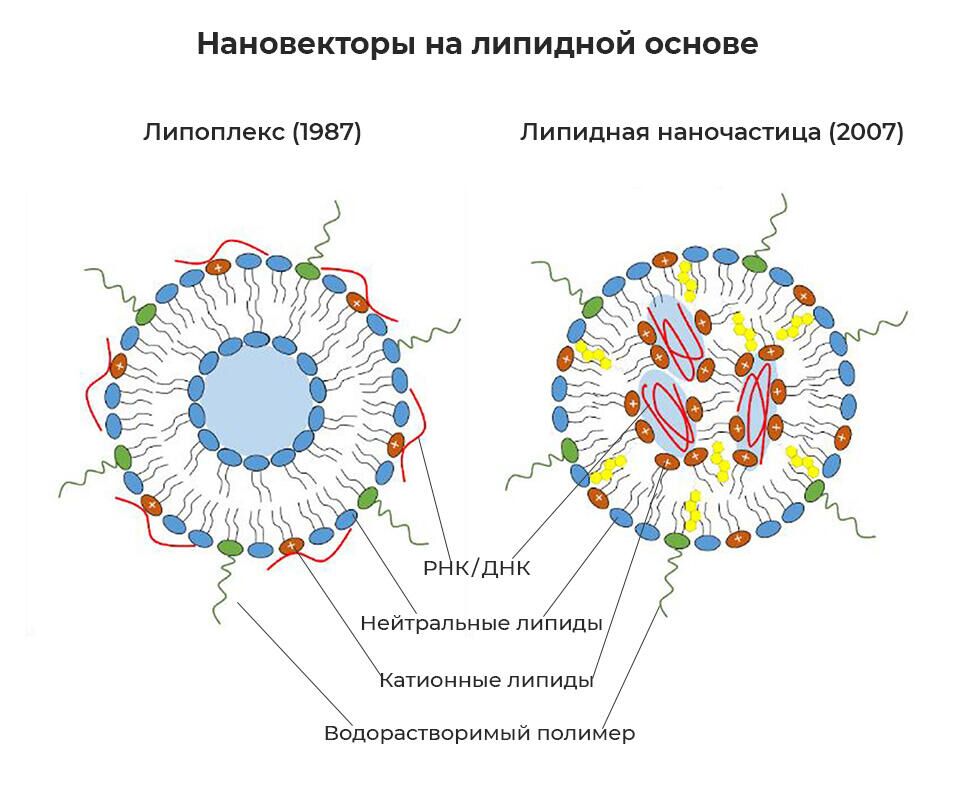

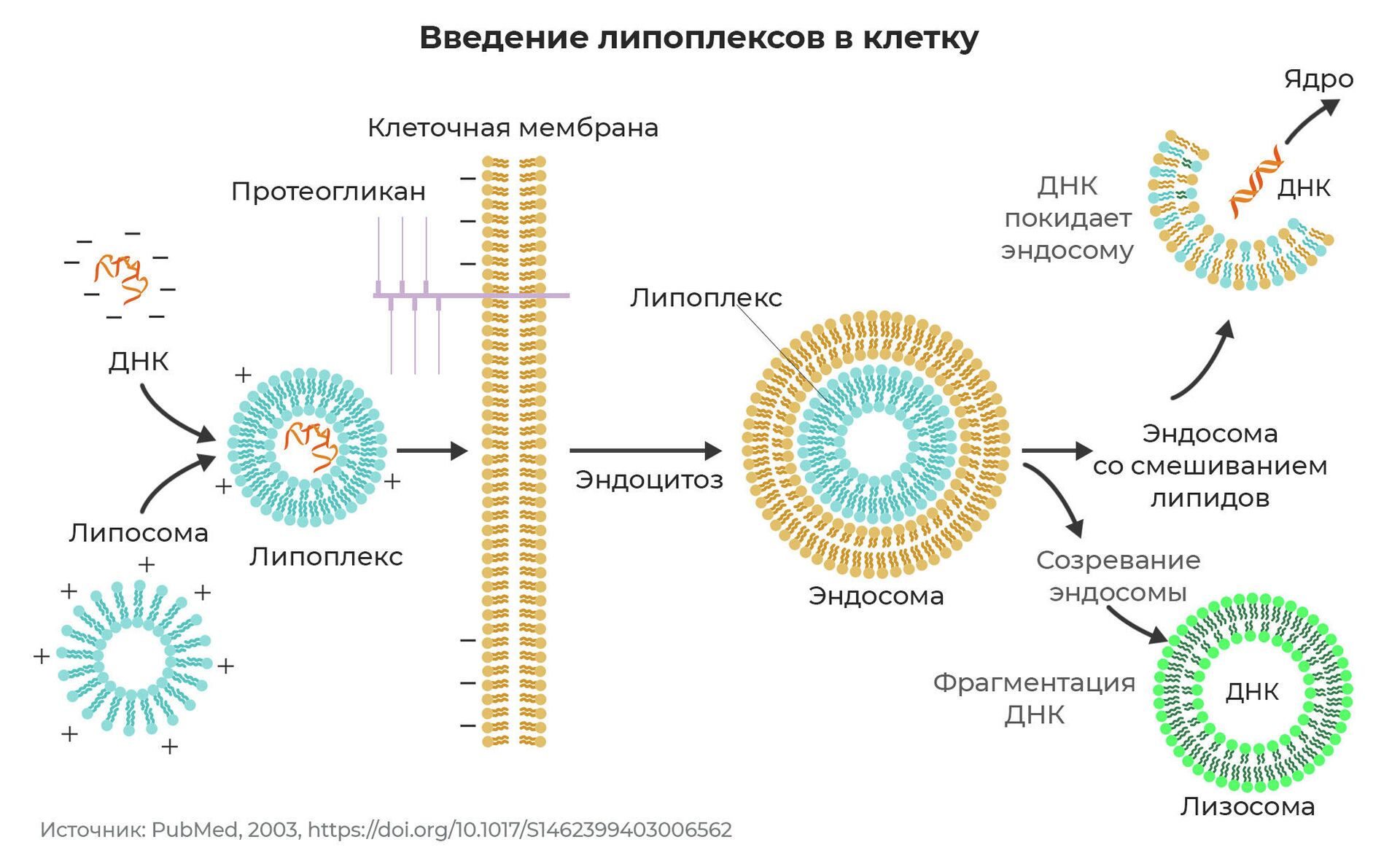

В 1985 году американский ученый Фил Фелгнер (Phil Felgner) предложил доставлять нуклеиновые кислоты в клетку с помощью катионных липидов. Идея заключалась в том, чтобы упаковать ДНК или РНК в липосомы — заполненные жидкостью сферические частицы диаметром меньше 100 нанометров. Их оболочка состоит из гидрофобных органических молекул — липидов. Положительно заряженные катионные липиды взаимодействуют с отрицательно заряженной цепью ДНК или РНК и сжимают ее в компактную структуру. А клеточная мембрана захватывает наночастицы из окружающей среды.

Выяснилось, что если нейтрализовать отрицательный заряд молекулы ДНК, то она спонтанно свернется в тороидную частицу. Это удобно для доставки. Свернуть молекулу РНК гораздо сложнее, к тому же она очень нестабильна.

Молекулы РНК

удалось доставить в клетку в 1989 году. Однако задачу решили лишь вчерне. Механизм прекрасно работал в пробирке, но не в живом организме. Во-первых, катионные липосомы были токсичны. Во-вторых, ферменты в организме расщепляют ДНК и РНК, прикрепленные к липосомам снаружи.

Ответ искали около двух десятилетий. Постепенно в разных лабораториях стали использовать катионные липиды, приобретающие заряд лишь в кислых средах. Это снизило токсичность. Молекулу нуклеиновой кислоты размещали внутри наночастицы, тем самым защитив от разрушения.

Еще одна проблема — очень сильный иммунный ответ на синтетическую РНК. Чтобы, попав в организм, она не расщеплялась, ее нужно модифицировать химическим способом. Технологию разработали Каталин Карико (Katalin Karikó) из компании BioNTech и Дрю Вайсман (Drew Weissman) из

Пенсильванского университета.

В 2018-м в

США одобрили первый нанопрепарат на основе РНК — патисиран. Его создали в компании Alnylam Pharmaceuticals для лечения редкого наследственного заболевания — амилоидной полинейропатии — путем подавления синтеза белка транстиретина.

Когда грянула пандемия COVID-19, эти технологии помогли в кратчайшие сроки разработать мРНК-вакцины против коронавируса и наладить массовое производство: компании Pfizer/BioNtech и Moderna уже изготовили более трех миллиардов таких препаратов, которые используют почти в 160 странах мира.

Наночастицы с поликатионами

В таких вакцинах молекула матричной РНК заключена в липидную оболочку из четырех соединений. Это положительно заряженный катионный липид, нейтральный фосфолипид, холестерин, стабилизирующий весь этот агрегат, и липид с полиэтиленгликолем — длинным "волосатым" элементом, препятствующим слипанию частиц.

Полиэтиленгликоль широко используют в медицине и косметике — например, в кремах. Организм вырабатывает против него иммунитет: на Западе антитела есть уже у 80 процентов населения. Ученые опасаются, что мРНК-вакцины из-за этого станут менее эффективными, особенно при многократном применении.

Одно из решений — комбинировать разные типы вакцин. Другое — найти альтернативу липидным наночастицам. Например, поликатионы — высокомолекулярные соединения из положительно заряженных органических мономеров. Наночастицы с ними изготавливать существенно проще, чем системы с несколькими липидами.

Идею в 1980-е выдвинул Александр Кабанов, в те годы молодой завлаб в Институте прикладной молекулярной биологии Минздрава СССР. Сейчас во многих лабораториях мира для транспортировки нуклеиновой кислоты в клетки используют поликатионы. Теперь это нужно превратить в технологию и на ее основе создать систему доставки мРНК в человеческий организм. На это может уйти несколько лет.

Доставка лекарств в отдельные органы

Далеко не во все органы можно доставить лекарства просто путем укола в мышцу. Например, мозг и легкие недоступны такому лечению. Чтобы проникнуть в их ткани, нужно задействовать кровеносную систему, но там стоит барьер из выстилающего слоя — эндотелия.

Пройти сквозь эндотелий помогут мишени-молекулы, которые в избытке появляются в стенках сосудов при воспалительных процессах в очаге заболевания. Например, ICAM-1 и PECAM-1. На поверхности наночастицы необходимо закрепить антитело, которое будет связываться с этими молекулами.

Исследования в этой области ведет Владимир Музыкантов из Пенсильванского университета вместе с Дрю Вайсманом. Ученые на лабораторных животных показали, что адресная доставка мРНК в органы по кровеносным сосудам работает.

Несколько лет назад научная группа Александра Кабанова в США

обнаружила, что экспрессию генов существенно усиливают полимеры, которые взаимодействуют с клеточной мембраной, но не с молекулой ДНК. Это полоксамеры — незаряженные полимеры. Метод применили для доставки генов с помощью "голой" молекулы ДНК. Когда ее вкалывали в мышцу лабораторной мыши вместе с полоксамером, уровень экспрессии — количество произведенного белка — в мышце возрастал в десятки раз. А в селезенке и лимфатических узлах — в сто.

Причина в том, что полоксамеры активируют клетки иммунной системы, макрофаги и дендритные клетки, которые захватывают ДНК и переносят в дальние участки организма. Непосредственно в клетки генетический материал доставляют экзосомы — выделяемые макрофагами внеклеточные пузырьки. В частности, они могут проникать сквозь сосуды головного мозга. Уже опубликованы работы по использованию экзосом для доставки лекарств в воспаленные участки организма, в частности при лечении неврологических заболеваний.

А когда ученые "загрузили" в макрофаги малую интерферирующую РНК, блокирующую в раковых клетках критический ген, и направили ее в опухоль, зловредные клетки

удалось умертвить.

Уже несколько десятков компаний развивают экзосомные технологии для лечения раковых заболеваний, иммунизации. Сейчас идут исследования на приматах и начинаются клинические испытания.

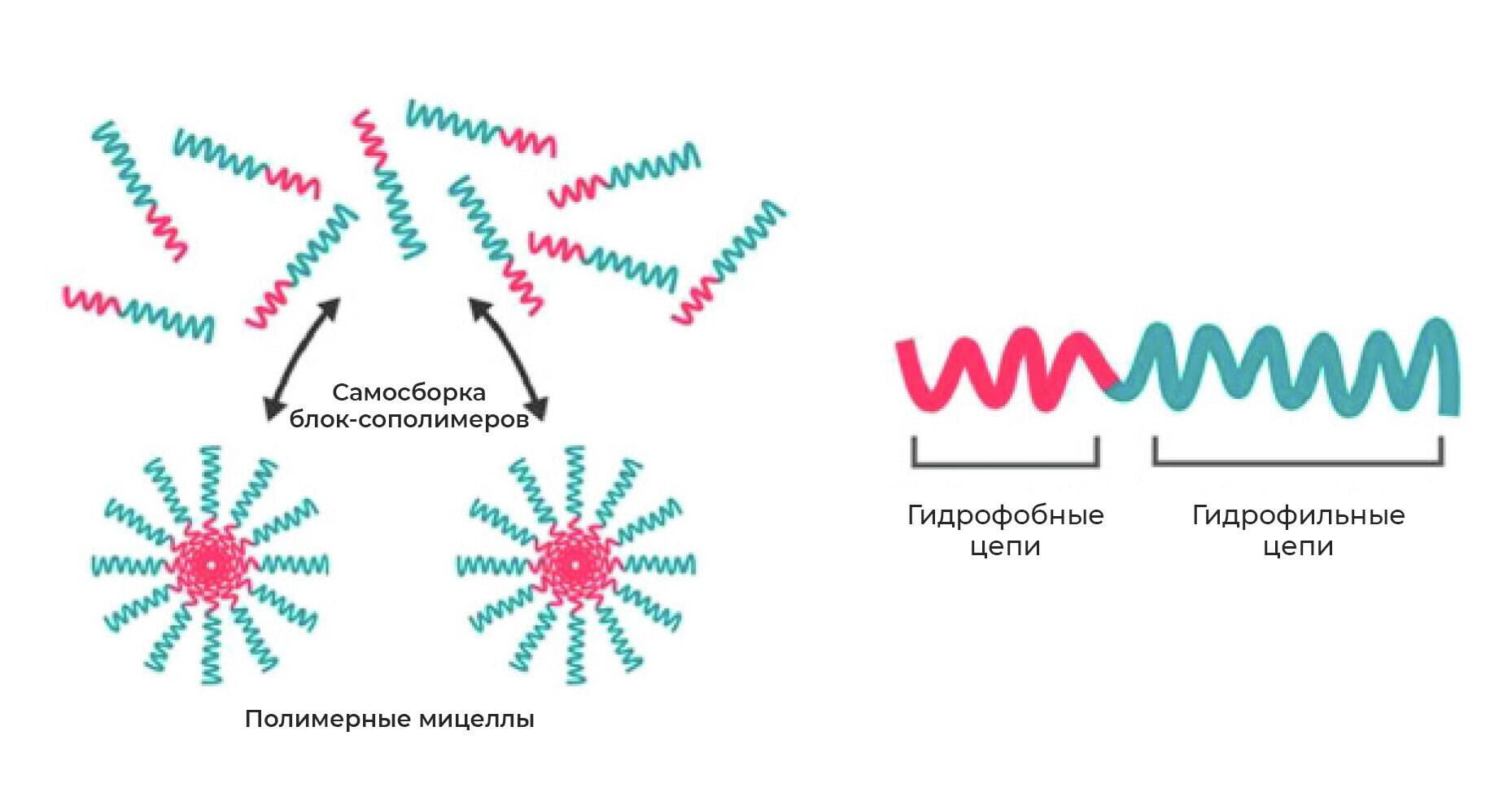

Другая сложность связана с доставкой лекарственных препаратов, которые применяют, к примеру, в химиотерапии рака. Часто они очень плохо растворимы, поэтому их нельзя ввести в кровоток и биологические среды.

Для решения этой проблемы Александр Кабанов и его коллеги еще в советские годы стали использовать блок-сополимеры, которые спонтанно собираются в наночастицы с внутренней стороной из гидрофобных цепей и внешней — из гидрофильных. Гидрофобные участки захватывают молекулы, которые плохо растворимы. Эти наночастицы называют полимерными мицеллами.

В 1990-е Кабанов создал в

Канаде компанию, которая впервые провела клинические испытания полимерных мицелл с противораковым препаратом. Сейчас на их основе выпускают препараты. Однако "балласта" в них в десять или даже сто раз больше, чем действующего вещества.

Некоторое время назад группа Кабанова обнаружила полимеры, которые захватывают огромное количество труднорастворимых молекул — до половины веса. Это сделает адресную доставку лекарств более безопасной и эффективной. А кроме того, многофункциональной: ведь в один наноконтейнер можно будет помещать молекулы нескольких лекарств одновременно. Технологию сейчас испытывают на приматах, в США создана новая фармацевтическая компания.

В марте 2020-го, когда началась пандемия, Кабанов и сотрудники его американской лаборатории попытались применить свои открытия для доставки ремдесивира — противовирусного препарата компании Gilead Sciences. В США и

России его одобрили для лечения особых случаев тяжелой формы COVID-19. Ученые изготовили полимерные наночастицы, в которых на полимерный носитель приходится не более пяти процентов веса всего лекарства, что удобно использовать в аэрозоле. И хотя разработка пока не пошла в дело, у нее большие перспективы.