«По горячим следам»:

как в музее сохраняется современная история России

Сделать фото в «зеркале Пушкина», побывать в окопе Первой мировой, увидеть части настоящей баррикады 1991 года, поговорить об инновациях с роботом-экскурсоводом и полетать над Крымским мостом — все это и многое другое можно сделать в Музее современной истории России на Тверской, 21.

Экспозиция последовательно проводит посетителей через историю царской, советской и новой России, где как в зеркале отражаются взлеты и падения, выпавшие на долю страны за немалый, но в исторических масштабах весьма скромный срок.

Здесь каждый может найти что-то для себя: кого-то привлекут артефакты, связанные с политической историей, кого-то — картины мастеров соцреализма или одна из лучших в стране коллекций плакатов, а кого-то — сохранившиеся исторические интерьеры главного здания музея.

Экспозиция расположилась в особняке конца XVIII века, где когда-то находился московский Английский клуб — аристократическое собрание, куда были вхожи самые знатные люди дореволюционной России. Именно в этих залах чуть более 100 лет назад проходили жаркие политические баталии, а за ломберными столами в карты проигрывались состояния.

«Для нас принципиально важно, чтобы музей, рассказывающий о современной истории, и сам был современным, поэтому мы активно используем мультимедийные технологии. Например, с помощью интерактивной карты у нас можно узнать о природных богатствах России, изучить объекты ЮНЕСКО, города воинской славы и исторические поселения страны, а также познакомиться с информацией о 193 проживающих у нас народах», — рассказала в интервью РИА Новости директор музея Ирина Великанова.

С помощью мобильного приложения Artefact можно в деталях рассмотреть картину Дмитрия Налбандяна «Созидание во имя мира», не только распознав, но и послушав голоса изображенных на ней государственных деятелей СССР и лидеров стран социалистического лагеря.

Помимо карты, здесь есть интерактивные киоски с квестами для посетителей, VR-полет над Крымским мостом, бесплатное приложение «Артефакт» с элементами дополненной реальности. Даже необычный экскурсовод имеется — робот, созданный одним из резидентов «Сколково». Директор музея рассказала, что этот экспонат «на должности» пользуется у школьников потрясающей популярностью, а также поделилась курьезным диалогом, который произошел между роботом и главой Российского исторического общества Сергеем Нарышкиным.

«Когда мы показывали Сергею Евгеньевичу музей, остановились около робота. Сергей Евгеньевич стал задавать ему вопросы, а робот не сориентировался. Получился забавный диалог. Робот: «Человек, дай роботу еще один шанс». Нарышкин: «Молодец, выкрутился». Робот: «Вы еще не раз похвалите робота», — со смехом вспоминает этот случай Великанова.

Она убеждена, что рассказывать историю нужно ярко и интересно — так, чтобы молодые люди, вернувшись из музея домой, захотели больше узнать о прошлом родной страны и самостоятельно продолжить его изучение.

«Это важно, потому что именно через чувство сопричастности общей национальной истории формируется та самая гражданская идентичность, без которой невозможно вырастить ответственного гражданина и патриота в самом широком смысле этого слова», — говорит директор музея.

Сама концепция музея непроста: многие события, представленные в экспозиции, произошли буквально на наших глазах, есть живые свидетели, чью судьбу они так или иначе затронули, поэтому у посетителей есть собственный опыт и связанное с ним видение.

«В периоде, который освещает наш музей очень значимым фактором является память людей. Ведь о многих событиях, показанных в экспозиции, люди помнят сами или знают из рассказов мам, пап, бабушек и дедушек. Поэтому, с одной стороны, у нас есть несравненное преимущество в том плане, что история, которую мы рассказываем, для людей является почти что личной. Например, если мы говорим о 1990-х, мы понимаем, что у каждого к этому времени свое отношение. С другой стороны, безусловно это увеличивает нашу меру ответственности, мы должны быть максимально беспристрастными, когда мы презентуем новейшую историю», — говорит Великанова.

Индианы Джонс современной истории

Благодаря голливудским фильмам в представлении широкой аудитории музейные артефакты — это предметы древности, а работники этих организаций должны носить мятые шляпы и бояться старинных ловушек. Но как быть, если в пространстве выставочного зала надо отразить текущий момент истории, а экспонаты отобрать из миллиона, на первый взгляд, повседневных вещей?

«Сбор экспонатов по горячим следам является одним из главных подходов в нашей работе по комплектованию фондов. Мы оперативно, часто не хуже журналистов, умеем собирать информацию. И так было всегда. Например, в годы Великой Отечественной войны наши предшественники — сотрудники Музея революции СССР — начали комплектование материалов сразу же после разгрома немцев под Москвой. В 1943 году мы собирали материалы в блокадном Ленинграде и только что освобожденном Сталинграде. Во время событий августа 1991-го и октября 1993-го наши сотрудники также были на улицах города, и сегодня у нас хранятся в буквальном смысле уникальные вещи».

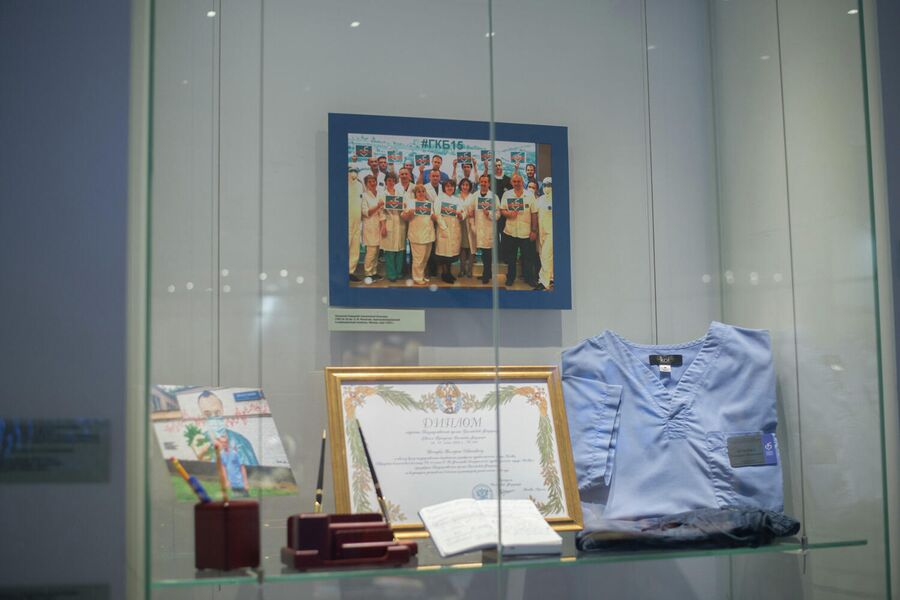

Директор музея пояснила, что в 2020 году сохранение и комплектование фондов не останавливалось даже в период самоизоляции, за время которой музей пополнился фотоматериалами, документами и предметами, связанными с пандемией коронавируса. Всего поступило более 300 предметов, которые навсегда станут частью коллекции.

«Для меня особенно дороги экспонаты, которые передал главный врач Филатовской больницы, лауреат Государственной премии 2019 года Валерий Иванович Вечорко и бейджи со смайликом и улыбающейся фотографией, которые медики вешали себе на защитные костюмы, чтобы подбодрить больных. На мой взгляд, это одни из самых сильных эмоционально заряженных экспонатов, потому что они показывают силу духа наших врачей, которую они демонстрировали в сложнейшей и драматической ситуации сверхнагрузок и риска. Когда я смотрю на эти экспонаты, мне очень хочется, чтобы каждый, особенно в момент, когда хочется стянуть защитную маску в общественном месте или нарушить другие предписания, вспоминал об этих людях и думал о том, чем может обернуться беспечность», — рассказала директор музея.

Залы, посвященные главным темам первой половины 2020 года, были открыты в августе. Там же появились и материалы, посвященные голосованию по поправкам к Конституции и параду Победы.

Ирина Великанова и сама сделала вклад в фонд 2020 года: отдала свой пригласительный на парад, отчасти такова традиция — в залах музея можно увидеть множество артефактов, переданных бывшими директорами музея.

Однако попасть в коллекцию может далеко не каждый предмет: отбором артефактов занимается методический совет, комиссия фондов, в которые входят историки и культурологи. Музейное и экспертное сообщество выбирает события и объекты, сохранение документальных свидетельств о которых — первостепенная задача хранителей.

Политическое прошлое и всестороннее настоящее

Через несколько лет музей отметит 100-летие. Директор напоминает, что в 1920-е годы он был создан как Музей революции СССР и на протяжении долгого времени его главными задачами было отражение истории Октябрьской революции и советского общества, естественно, под определенным идеологическим углом. Что, впрочем, не помешало ему собрать богатейшую коллекцию, позволяющую отражать важнейшие события дореволюционной и советской истории, а в годы перестройки одним из первых открыть свой спецхран, показав миру тысячи документальных памятников: фотографий, листовок, периодических изданий, книг, плакатов.

Затем наступили 1990-е, которые, как и для всей страны, стали для музея переломными. Сменив вывеску и получив современное название, он долго не мог найти нишу, пока в 2014 году не появилась новая концепция развития, которая превратила пространство на Тверской, 21 в современный выставочный комплекс, изменения в котором все еще продолжаются.

«Наш подход — современно показать документы, артефакты и свидетельства очевидцев, чтобы посетитель получил возможность задуматься об истории своей страны», — подчеркивает Великанова и с искренней радостью говорит о том, что их залы уже полюбились как места для уроков столичным учителям обществознания, истории и даже географии.

Такая сложная задача требует и всестороннего подхода: в музее есть артефакты гражданской войны как белого, так и красного движения, за голубым экраном с выпуском «застойных» новостей можно увидеть комнату с вещами диссидента Александра Солженицына, а в запасниках буквально на соседних полках живут экспонаты с выступлений оппозиционеров на Болотной площади и митинга на Поклонной горе в поддержку Владимира Путина.

«История, как и наша жизнь, не черно-белая, она состоит из нюансов, как героических, так и драматических моментов, поэтому неправильно вымарывать какие-то события», — подчеркнула директор музея Ирина Великанова.

Директор также видит задачу музея в том, чтобы стимулировать у молодежи стремление анализировать исторические события.

«Когда я вижу, как под лозунгами свободы на улицу выходят молодые люди, хочется напомнить, что вслед за возгласами liberté и égalité приходит якобинский террор, а в 1917 году за революционными восторгами пришла трагедия гражданской братоубийственной войны. Поэтому, прежде чем поддаться порыву, стоит лишний раз подумать над тем, что именно и кого именно ты поддерживаешь, а также к каким последствиям это может привести», — подчеркнула Великанова.

Новые горизонты

Амбициозные планы связаны с реконструкцией здания фондохранилища. Музей идет в ногу со временем и последними тенденциями, поэтому хочет быть максимально открытым для посетителей.

«Сейчас основная часть фондов музея размещается в здании бывшего жилого дома. Это морально и физически изношенное здание, не приспособленное для музейных нужд. Благодаря нацпроекту «Культура» у нас появилась возможность провести его реконструкцию. Главная задача — создать пространство, в котором разместится современное фондохранилище, максимально открытое посетителям», — рассказывает директор музея.

Перестройка здания во дворе Тверской, 21 представит посетителям в открытом хранении более 13 тысяч экспонатов. При этом большинство этикеток будут интерактивными: узнать информацию о предмете можно будет, просто дотронувшись до стекла.

Но и это не все. После реконструкции музей сможет открыть доступ к редким книгам из библиотечного собрания. Там, к примеру, хранятся книги из московского Английского клуба, издания, принадлежавшие членам императорской семьи и революционерам, ценные подборки периодических изданий — например, сатирические журналы начала XX века.

«Сейчас у специалистов и интересующихся историей нет возможности полноценно работать с этим богатейшим собранием, насчитывающим почти миллион экземпляров книг и периодики. После проведения реконструкции такая возможность появится», — рассказывает директор.

В обновленном здании разместят само библиотечное собрание и предусмотрят места для работы. Появятся и другие общественные площади, в том числе детский центр. А чтобы проход к новому выставочному пространству стал более комфортным, облагородят и внутренний двор музея, и в центре Москвы появится новый тихий уголок для отдыха.

Директор также надеется, что к началу 2022 года будет полностью закончен ремонт в старинном здании музея, а значит, в экспозиции окажутся отражены все исторические вехи с 1861 года по наши дни. Сейчас из-за продолжающихся ремонтно-реставрационных работ повествование обрывается на Первой мировой войне и вновь продолжается с 50-60-х годов ХХ века, то есть не достает популярных у посетителей залов, посвященных гражданской и Второй мировой войнам.

Пригласить журналистов для написания живых и интересных экспликаций, «нанять» на работу робота, оцифровать все фонды — на это и многое другое готовы пойти в Музее современной истории России для одной, ключевой цели.

«Для того чтобы делать выводы о сегодняшнем дне, надо всего лишь оглянуться назад, чтобы понять, какой путь проделала Россия», — заключает директор музея, в экспозицию которого можно вглядываться и видеть картины прошлого, вызовы сегодняшнего и отблески будущего.