Настоящая русская свадьба: какой она была на самом деле

"Мы показываем тот обряд, который даже после реформ Петра I сохранился в народной среде и дошел до начала XX века, — рассказала РИА Новости куратор Людмила Савченкова. — Но, конечно, в каждом регионе этапы празднества имели свои особенности".

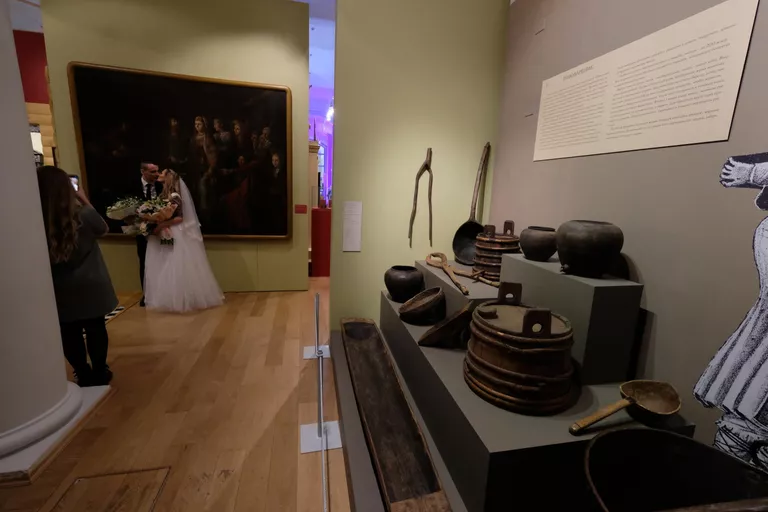

Кате и Максиму интересны русские традиции, и свою свадьбу они решили провести прямо в залах Исторического музея. Как рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова, такая возможность есть и у других пар — в музее организованы выездные регистрации.

В прошлом молодежь общалась на гуляньях, посиделках и игрищах. Там и присматривались друг к другу.

Гулянья обычно проходили на открытом воздухе. Начиналось все с торжественного шествия нарядно одетых девушек, исполнявших песни и частушки.

За этой ярмаркой невест наблюдали парни. "Потом молодежь водила хороводы, устраивала игры и плясала. В зависимости от времени года менялись игры и тематика частушек и песен", — объясняет куратор.

Родители жениха засылали сватов к выбранной девушке. Потом семья невесты отправлялась к жениху смотреть двор. Если все нравилось, молодого человека с его родными приглашали к себе. На смотринах невесте часто устраивали испытания, проверяя, какая из нее хозяйка.

"Окончательно все решали на сговоре: определяли день свадьбы, подарки, приданое, — продолжает Людмила Савченкова. — После этого молодые люди официально считались женихом и невестой".

На всех этапах подготовки торжества девушка и ее родные пекли пряники, которые подавали к столу или дарили. В экспозиции показаны несколько форм для выпечки таких угощений.

А для закрепления договоренностей устраивали первое совместное пиршество двух семей — "запой" или "пропой".

Важной частью ритуала было "завешивание" невесты: ей на голову и лицо накидывали платок или одеяло, что символически отделяло девушку от прежней жизни.

По словам куратора, с этого момента и до дня венчания она должна была оплакивать свою судьбу, уход из родного дома.

После сговора собирали приданое, пекли хлеб, пироги, готовили мясо, варили пиво.

"На свадьбе его было много — иногда до 200 ведер, — отмечает Людмила Савченкова. — Причем считалось, что чем слаще пиво, тем слаще будет жизнь молодоженов".

Пиво приправляли патокой, ягодными смесями и кореньями.

Один из самых красочных элементов торжества — свадебный поезд. Празднично украшенная кавалькада из саней, телег или карет отправлялась из дома жениха к невесте.

"Поезжане" выделялись костюмами: кумачовые ленты на шапках, красные рубахи, полотенца на плечах или крест-накрест.

На девичнике невеста прощалась с родительским кровом, подругами, родственниками и девичьей "красотой", то есть волей. Знаком этого было расплетение косы — символа девичества.

Также невеста шла в баню — туда ее вели подруги, по дороге осыпая зерном и разметая перед ней землю.

Накануне торжества жених присылал подарки: сапоги, перстни, румяна, гребни. Суженая дарила ему подвенечную рубашку, а его друзьям — полотенца.

В день венчания проводили древнюю церемонию: расчесывали жениху и невесте волосы, макая гребень в мед, потом девушке надевали "бабий убор", который целиком закрывал волосы.

Молодых осыпали хмелем, зерном или деньгами. В брачную ночь и на утро кормили кашей — древнеславянским ритуальным блюдом.

Во время венчания в дом жениха перевозили приданое. Обычно это были постельные принадлежности, полотенца, скатерти и салфетки, а еще иконы, одежда, обувь, украшения. Иногда и мебель с домашней утварью.

Зажиточные крестьяне добавляли и самовар.

Сумма приданого зависела от достатка семьи и варьировалась от пяти до трехсот рублей.

По словам Людмилы Савченковой, именно свадебный пир, даже не венчание, официально закреплял за женихом и невестой статус супружеской пары.

Обычно пир длился три дня, при этом молодые в первый день обычно не пили, а ели только ритуальное свадебное блюдо — по очереди одной ложкой.