https://ria.ru/20191024/1560137983.html

Как бунтари и хулиганы попали в музей или история русского авангарда

Как бунтари и хулиганы попали в музей или история русского авангарда - РИА Новости, 24.10.2019

Как бунтари и хулиганы попали в музей или история русского авангарда

Они "победили Солнце", продавали картины за 30 тысяч рублей в начале XX века и создали то, что до сих пор актуальнее и смелее самого современного искусства. Как РИА Новости, 24.10.2019

2019-10-24T08:00:00+03:00

2019-10-24T08:00:00+03:00

2019-10-24T12:53:00+03:00

культура

москва

велимир хлебников

казимир малевич

василий кандинский

давид бурлюк

франсиско гойя

выставки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156013/89/1560138937_0:222:3071:1949_1920x0_80_0_0_af3a24b445830de1b7278b8b5351d541.jpg

https://ria.ru/20190731/1557019335.html

москва

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2019

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

москва, велимир хлебников, казимир малевич, василий кандинский, давид бурлюк, франсиско гойя, выставки, наталия гончарова, третьяковская галерея, российский еврейский музей толерантности, новая третьяковская галерея

Культура, Москва, Велимир Хлебников, Казимир Малевич, Василий Кандинский, Давид Бурлюк, Франсиско Гойя, Выставки, Наталия Гончарова, Третьяковская галерея, Российский еврейский музей толерантности, Новая Третьяковская галерея

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Они "победили Солнце", продавали картины за 30 тысяч рублей в начале XX века и создали то, что до сих пор актуальнее и смелее самого современного искусства. Как за 20 лет молодые художники стали классиками авангарда, можно проследить на двух выставках — в Новой Третьяковке и Еврейском музее.

Сначала лучше пойти в Еврейский музей — там открылась экспозиция, посвященная творческому объединению "Союз молодежи" 1909-1914 годов. Именно с его участников начался авангард в нашей стране.

На дворе 1908 год. Молодые художники чувствуют, что пора уходить от академизма и искать новые формы.

"Тогда им некуда было податься, они обратились друг к другу и объединились, — рассказал РИА Новости куратор выставки Андрей Сарабьянов. — Сначала вокруг Николая Кульбина — трендсеттера в культуре того времени. Потом вокруг Матюшина и Гуро. И уже после — образовали Союз". Это было первое зарегистрированное объединение художников авангарда.

Как пояснила РИА Новости главный куратор Еврейского музея Мария Насимова, эти художники были, как сказали бы сейчас, в одной тусовке: общались, дружили и решили, что могут работать вместе.

Первая же выставка — в 1909 году — и сразу фурор. Театральные постановки также вызвали большой резонанс. Особенно выделялась футуристическая опера "Победа над Солнцем", пролог к которой написали Велимир Хлебников и Алексей Крученых, музыку — Михаил Матюшин, а декорации и костюмы выполнили по эскизам Казимира Малевича. Эти рисунки как раз можно увидеть в экспозиции Еврейского музея.

Интересно, что оперу до сих пор ставят — недавно, например, она прошла в залах Третьяковки.

За пять лет СМ провел семь выставок — показывали работы от символизма до кубофутуризма. Самые знаковые представлены в Еврейском музее: "Усовершенствованный портрет И. В. Клюна" Казимира Малевича, "Пир королей" Павла Филонова, "Лучистый пейзаж" Михаила Ларионова, "Потрет сестры, Анны Розановой" кисти Ольги Розановой.

"Участие в Союзе принимали все будущие знаменитости — Малевич, Клюн, Бурлюк", — отметил Сарабьянов.

Посетители перед натюрмортом Ильи Машкова на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914" в Еврейском музее в Москве

1 из 6

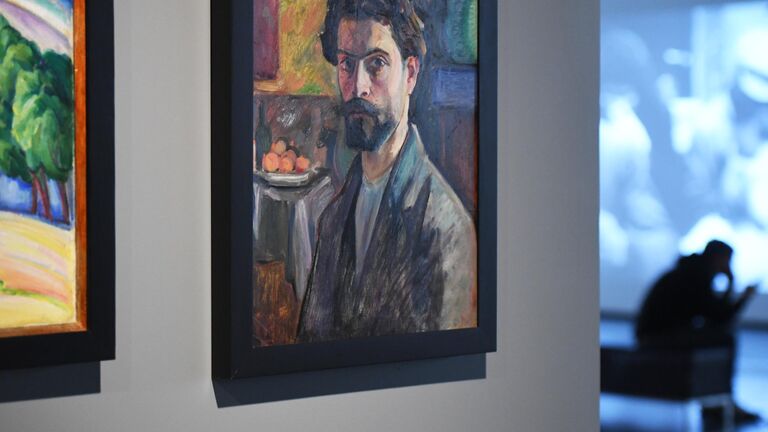

Картина Цалия Шлейфера "Автопортрет" на выставке в Еврейском музее в Москве

2 из 6

Посетители на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914". Справа — картина Алексея Моргунова "Мясная лавка"

3 из 6

Посетительница перед картиной Иосифа Школьника "Пейзаж" на выставке в Еврейском музее в Москве

4 из 6

Посетительница перед декоративным панно Владимира Бурлюка "Весна" в Еврейском музее в Москве

5 из 6

Посетители на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914" в Еврейском музее в Москве

6 из 6

Посетители перед натюрмортом Ильи Машкова на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914" в Еврейском музее в Москве

1 из 6

Картина Цалия Шлейфера "Автопортрет" на выставке в Еврейском музее в Москве

2 из 6

Посетители на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914". Справа — картина Алексея Моргунова "Мясная лавка"

3 из 6

Посетительница перед картиной Иосифа Школьника "Пейзаж" на выставке в Еврейском музее в Москве

4 из 6

Посетительница перед декоративным панно Владимира Бурлюка "Весна" в Еврейском музее в Москве

5 из 6

Посетители на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914" в Еврейском музее в Москве

6 из 6

После революции 1917 года картины с выставок "Союза молодежи" оказались в специально созданном для нового искусства собрании — Музее живописной культуры (МЖК).

Из отщепенцев в официальное искусство

В Новой Третьяковке открылась выставка "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры".

МЖК — это официальное признание ценности авангарда и вообще современной экспериментальной живописи. Созданный в 1919 году, музей создал прецедент: государство было главным покупателем работ, а составляли коллекцию сами художники.

«

"Все бразды правления отдали в руки мастеров: в коллегии и закупочные комиссии входили Малевич, Кандинский, Татлин, Павел Кузнецов и другие. Это был не просто чей-то субъективный отбор", — рассказала РИА Новости куратор выставки в Третьяковке Любовь Пчелкина.

Например, Кандинский был председателем закупочной комиссии 1919 года, а Малевича назначили заведующим художественно-строительным подотделом — он искал помещения для музея, пространства для выставок.

Решения о том, какие полотна покупать, принимались коллегиально, в спорах и диспутах, но конфликт интересов исключался. "Существовало правило: если приобретаются твои вещи, ты не участвуешь в работе комиссии. Конечно, не все было гладко: художники ссорились из-за того, чьих картин больше купили, чьи поедут в провинцию, а чьи будут в Москве", — посвящает в детали Пчелкина.

«

Музей должен был объяснять новые тенденции искусства, "улучшить состояние культуры в государстве". "Акцент был на новом — закупали даже самых молодых мастеров. Не всегда ориентиром был статус или престиж автора", — пояснила РИА Новости помощник куратора Ирина Кочергина.

В итоге коллекцию МЖК составили работы, которые хотели бы иметь все музеи мира: "Черный квадрат" Казимира Малевича (его купили одним из первых), "Импровизация № 7" Василия Кандинского, "Павлин под ярким солнцем (стиль египетский)" Наталии Гончаровой, "Сидящая натурщица со спины" Ольги Розановой и многое другое.

Экспозиция имитирует развеску МЖК: шесть комнат, обозначенные латинскими буквами от A до F, разделены по принципу художественного метода работы мастеров — объемные они или плоскостные. Как и в "оригинальном" музее, картины освещены обычными лампами и не снабжены индивидуальной подсветкой, а развеска восстановлена по архивным фото.

Посетители на выставке "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры в Третьяковской галерее. По архивным фотографиям и публикациям кураторы воссоздали план развески МЖК

1 из 4

Посетители на выставке в Третьяковской галерее. Слева — картина Александра Дейнеки "На стройке новых цехов", справа — картина "Инвалиды войны" Юрия Пименова

2 из 4

Посетители на выставке "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры" в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Слева — картина Казимира Малевича "Жизнь в большой гостинице"

3 из 4

Посетительница на выставке "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

4 из 4

Посетители на выставке "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры в Третьяковской галерее. По архивным фотографиям и публикациям кураторы воссоздали план развески МЖК

1 из 4

Посетители на выставке в Третьяковской галерее. Слева — картина Александра Дейнеки "На стройке новых цехов", справа — картина "Инвалиды войны" Юрия Пименова

2 из 4

Посетители на выставке "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры" в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Слева — картина Казимира Малевича "Жизнь в большой гостинице"

3 из 4

Посетительница на выставке "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

4 из 4

Сейчас страховая оценка, например, работы Малевича "Динамический супрематизм" из галереи Тейт Модерн — 75 миллионов фунтов стерлингов. А приобретали ее в 1919 году за 30 тысяч рублей (тогда это восемь батонов хлеба).

Сколько работ было в МЖК, сейчас сказать сложно, так как существовало более 20 филиалов по всей стране, включая Петроград, Витебск, Смоленск, Уфу и Рязань. Но после закрытия московского музея в 1929 году в Третьяковке осталось около 300 работ, чуть более 400 распределили по регионам, а какие-то оказались за рубежом.

Например, в 1972 году "Динамический супрематизм № 38" Малевича в обмен на картину Франсиско Гойи для Эрмитажа отдали американскому коллекционеру Арманду Хаммеру. Через несколько лет работа Малевича оказалась в Музее Людвига в Кельне.

С "Динамическим супрематизмом № 39" — более таинственная история. "В 1975 году некое лицо из Англии, видимо, как-то очень хорошо попросило выдать именно работу Малевича, — объясняет Любовь Пчелкина. — В этом случае был приказ даже не от Министерства культуры, а от ЦК партии". Спустя несколько лет картина оказалась в коллекции галереи Тейт Модерн.

Сейчас и ту и другую привезли в Москву.

Проследить историю развития самого прогрессивного художественного течения XX века можно на выставках в Еврейском музее до 19 января 2020 года и в Третьяковской галерее до 23 февраля 2020 года.