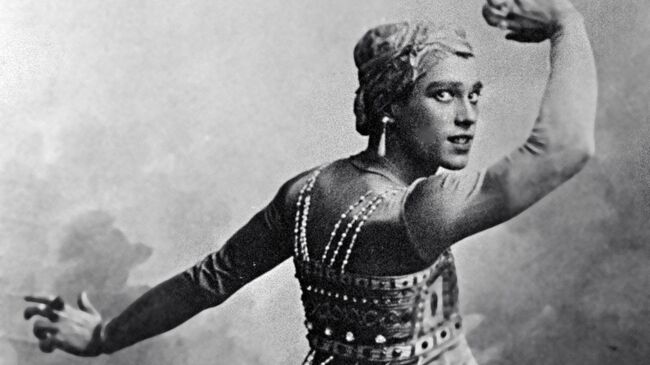

Русский танцовщик и балетмейстер, основоположник мужского танца XX века Вацлав Фомич Нижинский родился 12 марта (28 февраля по старому стилю) 1889 (по другим данным, 1888 или 1890) года в Киеве в семье польских провинциальных танцовщиков Элеоноры Береды и Фомы Нижинского. Его родители владели собственной балетной труппой, которая гастролировала в различных городах. Все трое детей Нижинских были одарены музыкально и пластически, имели хорошие внешние данные и с раннего возраста занимались танцем.

В 1907 году Вацлав окончил Петербургское театральное училище (ныне Академия русского балета имени А.Я. Вагановой). Его педагогами были известные балетмейстеры и танцовщики того времени Николай и Сергей Легаты, Михаил Обухов.

С 1907 года Нижинский выступал в главных партиях в балетах Мариинского театра. Среди его партнерш были знаменитые примы-балерины Матильда Кшесинская, Анна Павлова и Тамара Карсавина.

В 1908 году Нижинский познакомился с русским предпринимателем Сергеем Дягилевым, который пригласил его как ведущего танцовщика для участия в первом "Русском балетном сезоне" в Париже 1909 года. Выступление танцора имел большой успех у парижской публики. В 1909-1913 годах Нижинский являлся ведущим солистом "Русских сезонов".

Талант Нижинского проявился в таких спектаклях-постановках балетмейстера Михаила Фокина, как "Павильон Армиды" на музыку Николая Черепнина, "Клеопатра" на музыку Антона Аренского и дивертисмент "Пир". Огромным успехом пользовалось в его исполнении па-де-де из "Спящей красавицы" Петра Чайковского. В 1910 году он блистал в "Жизели" Адольфа Адана, балетах Фокина "Карнавал" и "Шехерезада" на музыку Николая Римского-Корсакова.

Фокин поставил для танцовщика партии юноши-поэта в "Шопениане" на музыку Фредерика Шопена, главную партию в "Видении розы" на музыку Карла Вебера, Петрушки в одноименном балете Игоря Стравинского и Нарцисса в одноименном балете на музыку Николая Черепнина, а также партию Дафниса в "Дафнисе и Хлое" на музыку Мориса Равеля.

В 1911 году Нижинский был уволен из Мариинского театра результате скандала. Поводом послужил его выход на сцену в слишком откровенном костюме в спектакле "Жизель", который посетила вдовствующая императрица Мария Федоровна. С этого времени танцовщик стал постоянным членом дягилевской труппы.

Нижинский, поощряемый Дягилевым, попробовал свои силы и как хореограф. Его первая работа "Послеполуденный отдых фавна" на музыку Клода Дебюсси (1912) поразила публику, которая не привыкла к хореографии, строящейся на профильных позах, угловатых движениях. Для следующих постановок Нижинского был характерен антиромантизм и противостояние привычному изяществу классического стиля.

В 1913 году Вацлав Нижинский поставил "Игры" Дебюсси, тогда же появилась его самая значительная работа — "Весна священная" Игоря Стравинского.

В 1913 году, находясь на гастролях в Южной Америке, Нижинский женился на венгерской танцовщице Ромоле Пульски. Это привело к разрыву отношений между танцором и Дягилевым, в результате чего Нижинский был вынужден покинуть труппу.

Он отверг предложение возглавить балет "Гранд Опера" в Париже, решив создать собственную антрепризу. Ему удалось собрать труппу из 17 человек (в нее вошла сестра танцора Бронислава с мужем, также оставившие Дягилева) и заключить контракт с лондонским театром "Палас". Репертуар составили постановки Нижинского и, частично, Фокина ("Призрак розы", "Карнавал", "Сильфиды", которые Нижинский переделал заново). Однако гастроли не имели успеха и закончились финансовым крахом, что повлекло за собой нервный срыв и начало душевной болезни артиста.

В 1914 году первая мировая война застала супругов, возвращавшихся в Петербург с новорожденной дочерью, в Будапеште, где они оказались интернированы до начала 1916 года.

В апреле 1916 года Нижинский станцевал свои коронные партии в "Петрушке" и "Видении розы" на сцене нью-йоркской "Метрополитен-опера" в возобновленном с Дягилевым контракте гастролей "Русского балета" в Северной и Южной Америке.

23 октября 1916 года в нью-йоркском театре "Манхэттен-опера" была показана премьера последнего балета Нижинского "Тиль Уленшпигель" Рихарда Штрауса, в котором он исполнил главную партию. Спектакль, создававшийся в спешке, несмотря на ряд интересных находок, провалился.

В 1917 году Нижинский окончательно покинул сцену и вместе с семьей обосновался в Швейцарии. Здесь в 1918 году он начал вести свои дневниковые записи.

19 января 1919 года в отеле "Сувретта-хаус" в Сен-Морице Нижинский танцевал для публики в последний раз.

Страдая неизлечимой психической болезнью, 30 лет Нижинский провел в больницах и санаториях.

8 апреля (по другим данным, 11 апреля) 1950 года Вацлав Нижинский скончался в Лондоне. В 1953 году тело его было перевезено в Париж и похоронено на кладбище Сакре Кер рядом с могилами легендарного танцовщика Гаэтана Вестриса и драматурга Теофила Готье, одного из создателей романтического балета.

В браке с Ромолой Пульски у танцора родились дочери Кира и Тамара.

Сестра Нижинского — балерина и хореограф Бронислава Нижинская в 1920-е годы ставила балеты в труппе Дягилева, наиболее известный из них "Свадебка" на музыку Стравинского.

Записи танцовщика впервые были опубликованы в сокращенном варианте под названием "Дневник Вацлава Нижинского" в 1936 году в Лондоне в английском переводе. В 1953 году парижское издательство "Галлимар" опубликовало "Дневник Вацлава Нижинского" в переводе с английского языка на французский. В 1978 году дочери Нижинского дали согласие на полный перевод записок отца, который был напечатан во Франции.

В 1971 году известный французский хореограф Морис Бежар поставил балет "Нижинский, клоун божий" на музыку Пьера Анри и Петра Чайковского.

О танцовщике также был снят фильм "Нижинский" (1980) режиссера Херберта Росса. Среди многочисленных спектаклей, посвященных Нижинскому в России, — "Нижинский, сумасшедший божий клоун", поставленный Андреем Житинкиным в 1999 году в Московском драматическом театре на Малой Бронной.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников