Сергей Петухов, обозреватель РИА Новости

Все родители хотят дать свои детям хорошее образование. Императоры Романовы не были исключением. Только отдать своих чад в самую лучшую школу, а потом в самый престижный университет (тем более, заграничные) они не могли — российским самодержцам полагалось учить своих наследников дома.

Но домашнее образование цесаревичей отличалось от обычного домашнего образования, которое, кстати, в те времена не было редкостью.

Наследники параллельно получали сразу два полноценных и не пересекающихся между собой высших образования — военное и гражданское. Времени учеба у них занимала гораздо больше, чем у других детей их возраста. При этом пошалить с одноклассниками на уроке или побеситься с ними на переменке было нельзя, потому что одноклассников у них не было. На протяжении всего детства и юности была только учеба у требовательных педагогов с утра до вечера, даже долгих летних каникул они были лишены.

Как результат наследники престола в России становились одними из самых образованных людей своего времени. Но никто из них не понял бы слов известной советской песни: "Школьные годы чудесные…"

Ученики и тяготы учебы

Наследниками в династии Романовых всегда были мальчики. Императрицы на российском престоле — и Екатерина I, и Анна Иоанновна, и Елизавета Петровна, и Екатерина II — это результат непредвиденных обстоятельств, никто их целенаправленно к высшей власти не готовил. В лучшем случае они получали домашнее образование для девочек из высшего сословия: азбука, арифметика, иностранные языки, танцы, рукоделие.

Плановые, если так можно выразиться, наследники — старшие сыновья царствующих особ, и "резервные" — их младшие братья, получали совсем другое образование, их с детства готовили к управлению империей.

Даже если в семье были мальчики-погодки, каждый занимался по индивидуальной программе. Даже подобия класса из двух-трех разновозрастных учеников при изучении базовых учебных дисциплин не допускалось. Вместе дети Романовых занимались только на уроках верховой езды, фехтования, танцев, гимнастики, а также на "факультативных", как сказали бы сейчас, уроках — например, ведения личных финансов.

В конце 1850-х, в разгар либеральных реформ Александра II последний отдал своих сыновей в кадетский корпус, а его старший сын Николай (рано умерший) был зачислен в Пажеский корпус, где сидел на одной скамье с другими студентами. Но после летней практики в кадетских лагерях и нескольких лекций в Пажеском корпусе императорская семья от такой "демократии" отказалась и вернула детей к домашнему образованию.

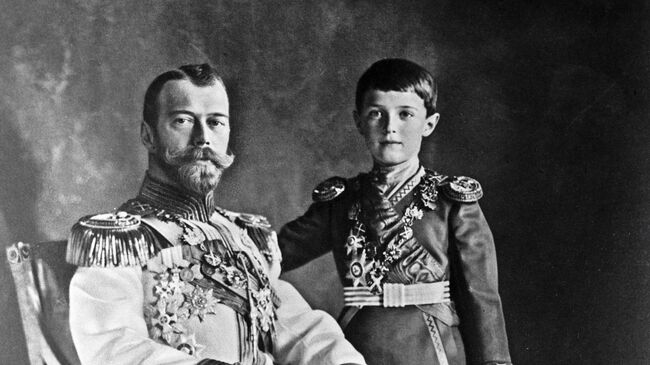

Только в начале XX века великие князья стали поступать в обычные университеты. Планировали ли последние Романовы отдать цесаревича Алексея в университет — остается гадать. Вряд ли. Он был неизлечимо болен гемофилией, и обычная студенческая жизнь едва ли ему подходила.

Учителя и их бонусы

Для своих чад Романовы, естественно, могли, нанять самых именитых педагогов и самых авторитетных специалистов современности в той или иной области знаний и искусств. Что касается педагогов-предметников, то этой возможностью императоры пользовались. Среди учителей наследников встречаются имена, оставившие след в российской и мировой истории.

В разное время своим наукам и искусствам юных Романовых обучали физик Ленц,натуралист Паллас, поэт Жуковский, писатель Гончаров, художник Брюллов, историки Погодин и Соловьев, дипломат Горчаков, географ Литке, финансист Витте, а также другие сейчас подзабытые "властители дум" своего времени.

Но среди наставников юных Романовых доля звездных педагогов всегда была незначительна. В XVII веке их вообще не приглашали, тогда наследников учили ближние бояре, особо доверенные дьяки и священники. В XVIII и XIX веках костяк педагогического корпуса составляли выбранные самими императорами в учителя своим сыновьям офицеры, придворные и рекомендованные Романовым со стороны иностранцы, обычно преподаватели иностранных языков.

Выдающимися педагогическими или научными дарованиями никто из них не обладал. Многие вообще впервые в жизни становились учителями. Но к своим новым обязанностям они относились добросовестно и оказывались очень неплохими педагогами, хотя преподавать им было намного труднее, чем в обычной гимназии.

У них не было такого мощного педагогического рычага, как отчисление неуспевающих или плохо себя ведущих учеников, даже пожаловаться лишний раз родителям было проблематично. Невольно приходилось зарабатывать непререкаемый авторитет в глазах своих непростых учеников.

Оплата их педагогического труда была высокой, но не чрезмерной, в среднем равнялась жалованию армейского генерала и после увольнения сохранялась в виде пожизненной пенсии. Но главное преимущество заключалось в близости императорской семье, что автоматически конвертировалось в более солидные дивиденды.

Как это бывало, показывает пример наставника юного Александра II гусарского капитана Мердера. При новом назначении он получил чин полковника, через четыре года — генерал-майора свиты Его Величества. Еще через год был награжден Георгиевским крестом 4-й степени, который по своему статуту вообще-то боевая награда. На поле боя гусар Мердер ее не удостоился даже после тяжелого ранения в битве при Аустерлице. Еще через три года он стал генерал-лейтенантом и до окончания учебы своего питомца наверняка дослужился бы до полного генерала, если бы не занемог и не отбыл бы на лечение в Италию.

Образовательные стандарты: без круглых отличников

До начала XVIII века, до внука Петра I, сына его казненного сына Алексея, включительно, писать и читать царевичи начинали рано, с 5-6 лет, но к систематическим занятиям приступали с 10-11-летнего возраста и учились, как правило, до 15-16 лет.

Начиная с сына Екатерины II Павла, то есть со второй половины XVIII века, обучение наследников начиналось с 6-7 лет.

Учебный план со временем варьировался, но в целом на протяжении всего XIX и начала XX века он состоял из трех ступеней: приготовительный курс (начальная школа), подробное обучение (средняя школа) и учение применительное (высшее образование).

В классы на занятия маленькие великие князья приходили в своей военной форме, если они уже были зачислены шефами в какой-нибудь полк, а до этого — в мундирах, стилизованных под военные.

Фактически Романовы параллельно получали сразу два высших образования: гражданское, которое по современным меркам лучше всего подходит под определение юридического, и военное. Они изучали военную историю, тактику, фортификацию, инженерное дело, саперное, артиллерийское, занимались строевыми занятиями, выездкой, учебной стрельбой и т.п. Все, как в гимназиях и университетах; все, как в кадетских корпусах и юнкерских училищах. Только не по отдельности, а вместе и одновременно.

Учебная нагрузка составляла, в зависимости от возраста, от 30 до 40 часов в неделю, не считая времени на выполнение домашних заданий. На самом деле больше, потому что пойти погулять во двор с друзьями юные Романовы не могли, и прогулки на свежем воздухе у них, как правило, совмещались с уроками верховой езды, гимнастики, военной подготовки.

Учились царские дети в среднем гораздо больше, чем их сверстники. Все их детство и вся юность были одной непрерывной чередой уроков.

Продолжительных летних каникул, как у гимназистов и студентов, у юных великих князей не было, только Николай I позволял своим наследникам отдыхать летом полтора месяца. После него дети Романовых учились круглый год, а короткие каникулярные перерывы в учебе были связаны только с праздниками.

Николай I ввел для своих детей полугодовые (летом) и годовые экзамены (в январе). Впоследствии остались только годовые зимние экзамены. Оценки ставились по пятибалльной шкале. Сведений о двоечниках и второгодниках среди наследников история не сохранила. Круглых отличников тоже не было.

Великие князья были либо "хорошистами" (реже), либо твердыми троечниками (чаще). Но честные три балла, поставленные по физике соавтором закона Джоуля — Ленца, по литературе — Гончаровым, по истории — Соловьевым, по географии — адмиралом Литке, по экономике — премьером Витте, порой стоили пятерки, поставленной в городской гимназии каким-нибудь "человеком в футляре". А в том, что "трояк" наследнику был честным, сомневаться трудно, такие учителя-предметники были людьми самодостаточными, чтобы не держаться за место дворцового учителя, а для их учеников оценка была всего лишь оценкой их знаний, на дальнейшую их учебу она никак не влияла.

Ученики Романовы были обычными школьниками, только учившимися в необычной школе. Проводили они в ней от 12 до 14 лет. По традиции, образование наследника должно было завершать заграничное путешествие.

Неизвестная сторона Романовых

Благодаря классической русской литературе XIX и XX веков и учебникам истории, по которым все мы учились, советские школьники росли с вполне определенными представлениями о том, кем были русские самодержцы из династии Романовых.

Получалось, что они были либо придурковатыми, как Павел, либо патологическими садистами, как Николай I Палкин, либо тихими алкоголиками, как Александр III, либо безвольными жениными подкаблучниками, как Николай II Кровавый. В общем, крайне неприятными типами. За исключением, пожалуй, "прогрессивных" Петра Великого и Александра II Освободителя,

но про них тоже много нехорошего сказано. Про императриц вообще лучше промолчать.

Возможно, в глазах некоторых литераторов и историков так они и выглядели. Но про одно и писатели, и авторы тех учебников — все, как один — явно умалчивали. Романовы, по крайней мере, из мужской половины династии, были одними из самых образованных людей своего времени.

Каждый имел по два добротных высших образования. Пусть не с "красными дипломами", а с удовлетворительными оценками, но ими честно заслуженными в процессе очень нелегкой учебы, которую выдержал бы, наверное, далеко не каждый из их недоброжелателей.