Инна Финочка

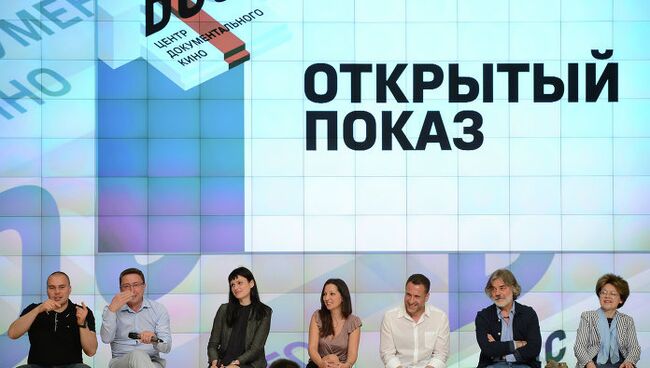

Говорят, солдат не видит столько ужасов войны, сколько видит журналист. Что из отснятого материала должно доходить до зрителя, а что лучше оставить за кадром? Вопросы о том, где проходит грань между профессионализмом и человечностью обсудили журналисты, работавшие в горячих точках, психологи и социологи в дискуссии совместного проекта Центра документального кино и РИА Новости "Открытый показ", прошедшей после фильма "Рестрепо". Даже больше, чем кадры документального фильма, зрителей поразили личные истории о непоказанных и неснятых кадрах российских журналистов из горячих точек.

Военные корреспонденты Тим Хетерингтон и Себастьян Юнгер снимали фильм в 2007 году в зоне военных действий и следуя за американским отрядом вглубь "долины смерти" Коренгал. На первых кадрах, по пути в Афганистан, ребята (язык не поворачивается назвать их в этот момент мужчинами) дурачатся, изо всех сил корчат рожи в объектив и громко смеются от страха и ощущения и осознания того, что едут умирать. Один из них - Хуан "Док" Рестрепо. Он погиб в первые месяцы службы. На камеру Хетерингтону и Юнгеру солдаты откровенно рассказывают, каково им было в первые дни службы, со слезами в голосе вспоминают погибших товарищей, не стесняясь, говорят о том, чего боялись, о чем мечтали.

Фильм стал лауреатом премии Национального совета кинокритиков США, обладателем Гран-при кинофестиваля Sundance, номинантом "Оскара".

Суета и рефлексирующие солдаты

Дискуссия на тему "Фронтовая правда: нужно ли мирным гражданам знать о войне в мельчайших подробностях?" началась с вопроса журналистам, а смогли бы они снять такой фильм, как "Рестрепо". Специальный корреспондент программы "Вести" Андрей Медведев заметил, что в этой картине есть суета, рефлексирующие солдаты и офицеры, а нахождение в Афганистане американских солдат обусловлено обычной идеологической подушкой – "американский солдат всегда прав". Вот такой фильм про российскую армию невозможен, но не из идеологических соображений, а просто потому, что нашим солдатам такой уровень рефлексии несвойственен. "У нас ребята воевать умеют, а сниматься не любят. Как оно всё на самом деле, обычно рассказывают, когда камера выключена", – рассказал Медведев. Военный корреспондент Александр Минаков поддержал его.

Бесспорным плюсом фильма эксперты назвали его непостановочность: трясущаяся камера, пролетающие перед ней снаряды талибов, режиссеры снимали будни американского отряда, находясь с ними постоянно – иначе не выжить. "Все выдающиеся советские фотографии постановочные, идеологически выстроенные. И сегодняшняя трясущаяся камера – это победа, это правда вблизи, которая стоит дороже заранее простроенного сюжета, даже если на это больно смотреть", - отметил фотограф куратор центра документальной фотографии Fotodoc Александр Сорин.

"На войне вас (журналистов – прим.) никто не ждёт – командиру легче отчитаться за погибший взвод, чем за погибшего журналиста", - добавил специальный фотокорреспондент РИА Новости, лауреат многочисленных премий Владимир Вяткин.

Нерв правды

Ведущая дискуссии Катерина Гордеева вспомнила стандартный тест BBC, в котором журналисту предлагается ситуация: у корреспондента в кадре падающий вертолет, винт вертолета вот-вот убьет человека, что делать – продолжать снимать или бежать спасать, ставя свою жизнь под угрозу?

Вопрос, а в чем цель работы журналистов в зонах конфликтов, даже озвучивать не пришлось. По мнению фотографа, куратора центра документальной фотографии Fotodoc, Александра Сорина цель в том, чтобы передать "нерв правды" без лишнего пафоса. Помня при этом, что правда на войне у каждого своя. А вот когда ведущая Катерина Гордеева спросила гостей в зале, хотят ли они видеть жестокие сцены войны, мнения разделились аккурат пополам.

Однако психолог Московского института процессуальной интегративной терапии Ольга Герасименко возразила, что вся правда войны, если ее показывать в выпусках новостей, приведет ожесточению обычных мирных людей, и злоба их будет направлена не на причины войны, а на свое собственного соседа, например. Это подвело всех к еще одной теме – законопроекту об упорядочивании информации в СМИ, согласно которому материалы, пропагандирующие культ насилия и жестокости, социальный паразитизм и эгоизм, должны считаться злоупотреблением СМИ.

К сожалению, инициатор законопроекта депутат Госдумы Олег Михеев не успел приехать, поэтому отвечать на вопрос о необходимости ограничений пришлось ведущему специалисту "Левада-Центра" Татьяне Ворожейкиной. По ее мнению, война – грязное, жестокое и бессмысленное дело, которое именно так и нужно показывать. "Война – это крайность, а закон об упорядочивании информации я не понимаю. Что такое "упорядочить информацию", не упорядочив реальность?" – сказала она.

Полный текст читайте на сайте Центра документального кино DOC >>