https://ria.ru/20190830/1558084807.html

Параллельные исторические прямые: Россия и Запад о войне

Параллельные исторические прямые: Россия и Запад о войне - РИА Новости, 03.03.2020

Параллельные исторические прямые: Россия и Запад о войне

Политическая позиция по поводу начала Второй мировой войны в некоторых западных странах сформировалась около 30 лет назад. Новые факты, проливающие свет на мотивы участников главного конфликта XX века, никак эту позицию не меняют. О том, по каким причинам это происходит, рассказал директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.

2019-08-30T15:12

2019-08-30T15:12

2020-03-03T15:46

александр дюков

вторая мировая война (1939-1945)

80 лет с начала вмв

75 лет великой победы

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155808/42/1558084243_0:75:1500:919_1920x0_80_0_0_72e85c162da6297d107cdfc3f5bd8369.jpg

– Выражение "переписывать историю" часто несет негативный оттенок, намек на ангажированность. Всегда ли изменение взглядов происходит по заказу?– История вообще переписывается постоянно. Работа историка, собственно, и заключается в том, чтобы переписывать историю, потому что в научный оборот вводятся новые документы. Эти документы сильно или, может быть, чуть-чуть, но все-таки меняют наше представление о произошедшем, потому что мы видим новые факты, новые взаимосвязи, мы видим новую картину.Еще до распада Советского Союза мы не имели практически никаких документов, на основе которых могла быть реконструирована советская позиция по пакту Молотова ‒ Риббентропа. Почему были приняты те или иные решения, как они были приняты, на основе каких документов и какой информации они принимались? Историкам приходилось строить предположения на весьма узкой источниковой базе.Но потом в России произошла настоящая архивная революция, в оборот было введено огромное количество материалов: и дипломатические документы наркомата иностранных дел, и документы разведки, и тематические папки политбюро, на основе которых принимались решения (они лежали непосредственно на столе у членов политбюро, в том числе у Сталина).За 30 лет количество доступных историкам источников принципиальным образом изменилось. Разумеется, изменилась и картинка. Изменились и трактовки событий, в том числе подписания пакта Молотова ‒ Риббентропа.Когда нам говорят: "У нас есть уже представление о пакте Молотова ‒ Риббентропа, и мы на основе него принимаем декларации политические, резолюции, и не смейте трогать этот наш образ", мы должны понимать, что этот образ сложился 30, может быть, 20 лет назад. А с тех пор произошло много нового и интересного, что меняет нашу трактовку этого события.Документы, которые сейчас вводятся, не вполне отвечают тем политико-историческим нарративам, которые демонстрируются на Западе, прежде всего в Прибалтийских странах, но не только.Мы сейчас видим, что пакт Молотова ‒ Риббентропа – это не результат каких-то зловещих продуманных многоходовых планов, которые были на много-много лет вперед. Нет, это тактическое решение, которое принималось в сложной ситуации, на основе большого количества информации, но информации тоже не исчерпывающей, потому что никто в реальном времени не обладает исчерпывающей информацией.Были ли у пакта Молотова ‒ Риббентропа альтернативы? Да, разумеется, они были. Но после того как стало понятно, что Англия и Франция не желают заключать соглашение с Советским Союзом, договориться с ними о совместном фронте против германской агрессии невозможно, создавался целый веер возможностей. Их можно долго перечислять, но все они были рискованнее, чем заключение соглашения с Германией. Естественно, советское руководство, как любое ответственное правительство, пошло по наименее рискованному пути, где больше возможностей достичь своих целей, прежде всего обеспечения безопасности Советского Союза.– Еще одна постоянно звучащая тема: советско-германский пакт ‒ порождение идентичной идеологии фашизма и коммунизма. Дело действительно в идеологии?– Это идеологические прочтения, а историку стоит отталкиваться не от каких-то идеологических концептов, может быть, даже симпатичных нам, а от документов. Нигде не прослеживаются документы, согласно которым мотивация заключения пакта Молотова ‒ Риббентропа была идеологической.Напротив, заключение этого соглашения было весьма травматичным и для коммунистического движения в Европе. Оно было травматичным и для верующих нацистов.Не так давно был опубликован дневник нацистского идеолога Альфреда Розенберга. Там есть и записи, связанные с пактом Молотова ‒ Риббентропа, где он пишет, что это предательство национал-социалистической революции и что из-за этого пакта впоследствии для Третьего рейха произойдет много нехороших вещей.Он был где-то прав, и нехорошие вещи для нацистской Германии из-за этого пакта произошли буквально через несколько недель. Это соглашение было заключено без всякого информирования Японии, союзника нацистской Германии, который в это время вел бои с Советским Союзом. Получается, что за спиной Японии в момент их вооруженного столкновения с Советским Союзом их союзник Германия подписывает соглашение с противником. Это событие привело японскую политическую элиту в шоковое состояние, способствовало смене правительства в Японии.Прямым последствием пакта Молотова ‒ Риббентропа стало заключение Японией в начале 1941 года договора о ненападении с Советским Союзом, который Япония соблюдала в течение всей Великой Отечественной войны и благодаря которому у Советского Союза оказались развязаны руки на Востоке. Как известно, на битву под Москвой перебрасывались войска из Сибири, с Дальнего Востока, потому что с Японией договоренность о ненападении была.Так что нельзя сказать, что Розенберг в своей оценке был так уж неправ. Но в любом случае заключение советско-германского договора было шоком для коммунистов и для нацистов, это был, наоборот, отход от идеологии. Каждая из сторон надеялась, что она на этом отходе от идеологии выиграет больше.– В западной прессе очень часто секретный протокол к пакту Молотова ‒ Риббентропа ставится на первое место по важности, подчеркивается, что протокол и был основной целью. Так ли это?– Это не вполне правильно. Понятно, почему это делается: именно существование секретного протокола долго отрицалось, и оригинал секретного протокола вживую можно увидеть только сейчас. К 80-летию договора о ненападении Федеральным архивным агентством сделана историко-документальная выставка "1939 год. Начало Второй мировой войны", где показаны и договор, и секретный протокол к нему. Раньше их увидеть было нельзя, документы публиковались, но оставался такой информационный шлейф, будто бы Россия скрывает оригиналы.В июне этого года вышел сборник документов "Антигитлеровская коалиция 1939 года ‒ формула неуспеха", в приложении к которому были опубликованы образы всего этого комплекта: договор о ненападении, секретные протоколы к нему и последующему договору от сентября 1939 года. Об этом написала вся пресса в России, в сопредельных странах.Если мы посмотрим на Запад, то увидим, что там об этом не написал практически никто. Была только небольшая заметочка, по-моему, в Guardian британской и была заметочка в русской Deutsche Welle.Почему остальные издания, внимание которых обычно привлекают события в России, прошли мимо такого знакового факта, как публикация оригиналов секретных протоколов? А потому что это сразу ломает весь устойчивый шаблон о намеренном сокрытии правды Россией.На мой взгляд, то, что показали сейчас (и визуальные образы документов, и бумажные оригиналы), можно было сделать доступным и раньше для деполитизации обсуждения сущности пакта Молотова ‒ Риббентропа и, безусловно, для защиты нашей позиции от спекулятивных утверждений.Теперь мы можем с нашими западными визави переходить к обсуждению более содержательных вопросов, и на этом поле наша позиция гораздо сильнее.Сейчас, по мере введения в научный оборот новых документов, нарративы, которые так берегут в том числе и в Прибалтийских странах, становятся все менее убедительными, все более уязвимыми для критики. И поскольку в странах Прибалтики по политическим причинам наши оппоненты свои исторические выводы скорректировать не могут, они оказываются во все более и более уязвимой позиции. Уязвимой прежде всего с точки зрения объективности.– В западной прессе также нередко появляется информация о том, что наши архивы якобы не предоставляют свободный доступ к документам, которые раскрывают германо-советское сотрудничество. Так ли это вообще и приходилось ли вам с этим сталкиваться?– Основной комплекс документов, связанных с советско-германским сотрудничеством, хранится в двух ведомственных архивах. Во-первых, это мидовский ведомственный архив, Архив внешней политики Российской Федерации. Во-вторых, это Архив Президента Российской Федерации, так называемые тематические дела политбюро по германскому вопросу. С фондами архивов внешней политики Российской Федерации историки работают, в том числе зарубежные историки, и работают достаточно активно.Я знаю, допустим, эстонских коллег, которые работали с советскими мидовскими документами из Архива внешней политики, причем работали более чем активно, проверяли друг за другом, не упустил ли кто-нибудь чего-нибудь. А публикация тематических дел политбюро вообще осуществлялась Архивом Президента РФ совместно с Германским историческим институтом в Москве. Разумеется, нам бы хотелось большей открытости, разумеется, есть еще документы, которые остаются неопубликованными, в том числе из тех же тематических папок политбюро, сталинских "особых папок", которые хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории.Но уровень открытости документов сейчас по данному вопросу весьма высок. Он выше, чем доступность к аналогичным документам во многих других странах.

https://ria.ru/20190823/1557785876.html

https://ria.ru/20190708/1556214553.html

россия

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2019

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

александр дюков, вторая мировая война (1939-1945), 80 лет с начала вмв, россия

Александр Дюков, Вторая мировая война (1939-1945), 80 лет с начала ВМВ, 75 лет Великой Победы, Россия

– Выражение "переписывать историю" часто несет негативный оттенок, намек на ангажированность. Всегда ли изменение взглядов происходит по заказу?

– История вообще переписывается постоянно. Работа историка, собственно, и заключается в том, чтобы переписывать историю, потому что в научный оборот вводятся новые документы. Эти документы сильно или, может быть, чуть-чуть, но все-таки меняют наше представление о произошедшем, потому что мы видим новые факты, новые взаимосвязи, мы видим новую картину.

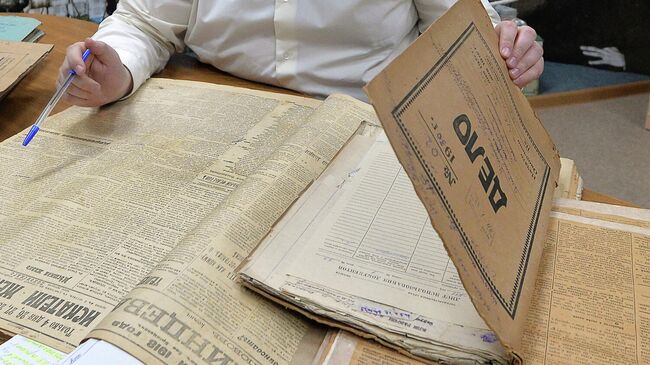

Еще до распада Советского Союза мы не имели практически никаких документов, на основе которых могла быть реконструирована советская позиция по пакту Молотова ‒ Риббентропа. Почему были приняты те или иные решения, как они были приняты, на основе каких документов и какой информации они принимались? Историкам приходилось строить предположения на весьма узкой источниковой базе.

Но потом в России произошла настоящая архивная революция, в оборот было введено огромное количество материалов: и дипломатические документы наркомата иностранных дел, и документы разведки, и тематические папки политбюро, на основе которых принимались решения (они лежали непосредственно на столе у членов политбюро, в том числе у Сталина).

За 30 лет количество доступных историкам источников принципиальным образом изменилось. Разумеется, изменилась и картинка. Изменились и трактовки событий, в том числе подписания пакта Молотова ‒ Риббентропа.

Когда нам говорят: "У нас есть уже представление о пакте Молотова ‒ Риббентропа, и мы на основе него принимаем декларации политические, резолюции, и не смейте трогать этот наш образ", мы должны понимать, что этот образ сложился 30, может быть, 20 лет назад. А с тех пор произошло много нового и интересного, что меняет нашу трактовку этого события.

Документы, которые сейчас вводятся, не вполне отвечают тем политико-историческим нарративам, которые демонстрируются на Западе, прежде всего в Прибалтийских странах, но не только.

Мы сейчас видим, что пакт Молотова ‒ Риббентропа – это не результат каких-то зловещих продуманных многоходовых планов, которые были на много-много лет вперед. Нет, это тактическое решение, которое принималось в сложной ситуации, на основе большого количества информации, но информации тоже не исчерпывающей, потому что никто в реальном времени не обладает исчерпывающей информацией.

Были ли у пакта Молотова ‒ Риббентропа альтернативы? Да, разумеется, они были. Но после того как стало понятно, что Англия и Франция не желают заключать соглашение с Советским Союзом, договориться с ними о совместном фронте против германской агрессии невозможно, создавался целый веер возможностей. Их можно долго перечислять, но все они были рискованнее, чем заключение соглашения с Германией. Естественно, советское руководство, как любое ответственное правительство, пошло по наименее рискованному пути, где больше возможностей достичь своих целей, прежде всего обеспечения безопасности Советского Союза.

– Еще одна постоянно звучащая тема: советско-германский пакт ‒ порождение идентичной идеологии фашизма и коммунизма. Дело действительно в идеологии?

– Это идеологические прочтения, а историку стоит отталкиваться не от каких-то идеологических концептов, может быть, даже симпатичных нам, а от документов. Нигде не прослеживаются документы, согласно которым мотивация заключения пакта Молотова ‒ Риббентропа была идеологической.

Напротив, заключение этого соглашения было весьма травматичным и для коммунистического движения в Европе. Оно было травматичным и для верующих нацистов.

Не так давно был опубликован дневник нацистского идеолога Альфреда Розенберга. Там есть и записи, связанные с пактом Молотова ‒ Риббентропа, где он пишет, что это предательство национал-социалистической революции и что из-за этого пакта впоследствии для Третьего рейха произойдет много нехороших вещей.

Он был где-то прав, и нехорошие вещи для нацистской Германии из-за этого пакта произошли буквально через несколько недель. Это соглашение было заключено без всякого информирования Японии, союзника нацистской Германии, который в это время вел бои с Советским Союзом. Получается, что за спиной Японии в момент их вооруженного столкновения с Советским Союзом их союзник Германия подписывает соглашение с противником. Это событие привело японскую политическую элиту в шоковое состояние, способствовало смене правительства в Японии.

Прямым последствием пакта Молотова ‒ Риббентропа стало заключение Японией в начале 1941 года договора о ненападении с Советским Союзом, который Япония соблюдала в течение всей Великой Отечественной войны и благодаря которому у Советского Союза оказались развязаны руки на Востоке. Как известно, на битву под Москвой перебрасывались войска из Сибири, с Дальнего Востока, потому что с Японией договоренность о ненападении была.

Так что нельзя сказать, что Розенберг в своей оценке был так уж неправ. Но в любом случае заключение советско-германского договора было шоком для коммунистов и для нацистов, это был, наоборот, отход от идеологии. Каждая из сторон надеялась, что она на этом отходе от идеологии выиграет больше.

– В западной прессе очень часто секретный протокол к пакту Молотова ‒ Риббентропа ставится на первое место по важности, подчеркивается, что протокол и был основной целью. Так ли это?

– Это не вполне правильно. Понятно, почему это делается: именно существование секретного протокола долго отрицалось, и оригинал секретного протокола вживую можно увидеть только сейчас. К 80-летию договора о ненападении Федеральным архивным агентством сделана историко-документальная выставка "1939 год. Начало Второй мировой войны", где показаны и договор, и секретный протокол к нему. Раньше их увидеть было нельзя, документы публиковались, но оставался такой информационный шлейф, будто бы Россия скрывает оригиналы.

В июне этого года вышел сборник документов "Антигитлеровская коалиция 1939 года ‒ формула неуспеха", в приложении к которому были опубликованы образы всего этого комплекта: договор о ненападении, секретные протоколы к нему и последующему договору от сентября 1939 года. Об этом написала вся пресса в России, в сопредельных странах.

Если мы посмотрим на Запад, то увидим, что там об этом не написал практически никто. Была только небольшая заметочка, по-моему, в Guardian британской и была заметочка в русской Deutsche Welle.

Почему остальные издания, внимание которых обычно привлекают события в России, прошли мимо такого знакового факта, как публикация оригиналов секретных протоколов? А потому что это сразу ломает весь устойчивый шаблон о намеренном сокрытии правды Россией.

На мой взгляд, то, что показали сейчас (и визуальные образы документов, и бумажные оригиналы), можно было сделать доступным и раньше для деполитизации обсуждения сущности пакта Молотова ‒ Риббентропа и, безусловно, для защиты нашей позиции от спекулятивных утверждений.

Теперь мы можем с нашими западными визави переходить к обсуждению более содержательных вопросов, и на этом поле наша позиция гораздо сильнее.

Сейчас, по мере введения в научный оборот новых документов, нарративы, которые так берегут в том числе и в Прибалтийских странах, становятся все менее убедительными, все более уязвимыми для критики. И поскольку в странах Прибалтики по политическим причинам наши оппоненты свои исторические выводы скорректировать не могут, они оказываются во все более и более уязвимой позиции. Уязвимой прежде всего с точки зрения объективности.

– В западной прессе также нередко появляется информация о том, что наши архивы якобы не предоставляют свободный доступ к документам, которые раскрывают германо-советское сотрудничество. Так ли это вообще и приходилось ли вам с этим сталкиваться?

– Основной комплекс документов, связанных с советско-германским сотрудничеством, хранится в двух ведомственных архивах. Во-первых, это мидовский ведомственный архив, Архив внешней политики Российской Федерации. Во-вторых, это Архив Президента Российской Федерации, так называемые тематические дела политбюро по германскому вопросу. С фондами архивов внешней политики Российской Федерации историки работают, в том числе зарубежные историки, и работают достаточно активно.

Я знаю, допустим, эстонских коллег, которые работали с советскими мидовскими документами из Архива внешней политики, причем работали более чем активно, проверяли друг за другом, не упустил ли кто-нибудь чего-нибудь. А публикация тематических дел политбюро вообще осуществлялась Архивом Президента РФ совместно с Германским историческим институтом в Москве.

Разумеется, нам бы хотелось большей открытости, разумеется, есть еще документы, которые остаются неопубликованными, в том числе из тех же тематических папок политбюро, сталинских "особых папок", которые хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории.

Но уровень открытости документов сейчас по данному вопросу весьма высок. Он выше, чем доступность к аналогичным документам во многих других странах.