МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Трилобиты, икона кембрийской эпохи, могли быть первыми хищниками Земли – их следы вокруг норок доисторических червей показывают, что они целенаправленно искали добычу и старались напасть на нее из засады, говорится в статье, опубликованной в журнале Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.

"Переход к хищничеству, или целенаправленному нападению на других существ, был одним из ключевых факторов в эволюции жизни на Земле, что делает это открытие одним из важнейших шагов в изучении кембрия. Мы показали, что трилобиты использовали глаза во время охоты, и умели грамотно искать и выбирать жертв", — заявил Джеймс Шиффбауэр (James Schiffbauer) из университета штата Миссури в Колумбии (США).

Шиффбауэр и его коллеги пришли к такому выводу, изучая сотни окаменелых останков трилобитов и следы их движения по дну первичного океана Земли, которые сохранились в породах формации Дэвис, образовавшейся в конце кембрия, примерно 500 миллионов лет назад.

На территории Миссури залегает большое количество пород этого периода, в которых ученые нашли за последние годы сотни и тысячи отпечатков трилобитов, а также их следы их передвижений по дну и даже "лежбища" этих древних членистоногих.

Изучая эти следы, группа Шиффбауэра натолкнулась на нечто необычное – "дорожки", по которым ползали трилобиты, очень часто пересекались со структурами, похожими на норки червей, которые сегодня населяют дно морей и океанов Земли.

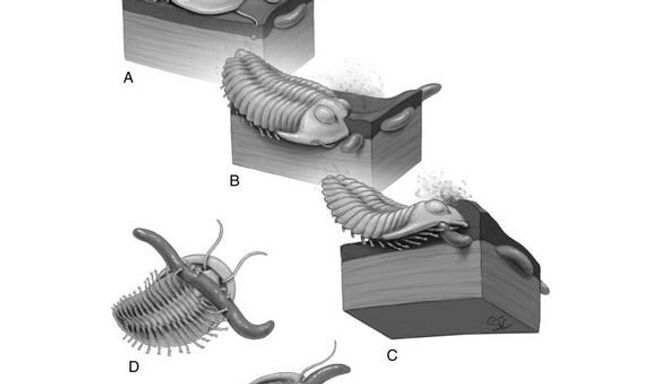

Заинтересовавшись этими необычными "пересечениями", как их назвали ученые, Шиффбауэр и его коллеги проанализировали свойства тех норок, которые чаще всего находились на пути трилобитов, и нашли две их уникальных черты, которые говорят о том, что трилобиты осознанно и целенаправленно охотились на древних червей.

Во-первых, почти все норки червей, которые становились жертвами трилобитов, были относительно небольшими по сравнению с аналогичными структурами, к которым хищники не приближались. Это говорит о том, что трилобиты выбирали свою жертву и двигались к ней, а не случайно пытались "нащупать" их в грунте.

Во-вторых, все следы трилобитов были направлены по отношению к выходу из норки таким образом, чтобы у червя было минимум шансов заметить трилобита перед атакой и попытаться спастись, спрятавшись глубже под грунтом или сбежав от членистоногого. Трилобиты, как объясняют ученые, старались нападать на червей сбоку и сверху, пытаясь захватить червя как можно большим количеством ног и предотвратив тем его побег.

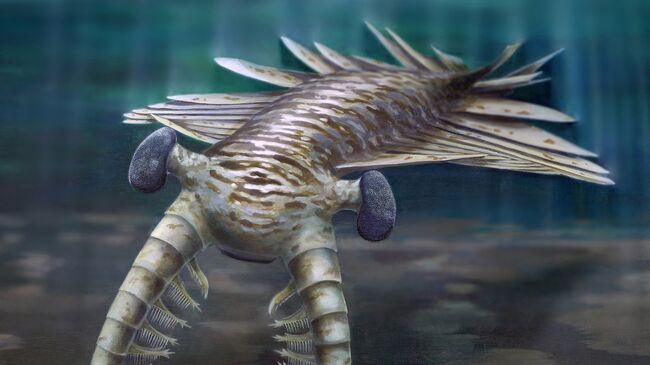

Главным охотничьим инструментом трилобитов, как полагают ученые, были их большие глаза, которые, по всей видимости, не только помогали им ориентироваться на мелководьях, но и находить жертв. В размерах глаз трилобиты схожи с аномалокарисами, "топ-хищниками" Кембрия, появившимися чуть позднее, и открытие их активной манеры охоты показывает, что эти гиганты тоже были полноценными хищниками, в чем сомневались некоторые ученые, заключают авторы статьи.