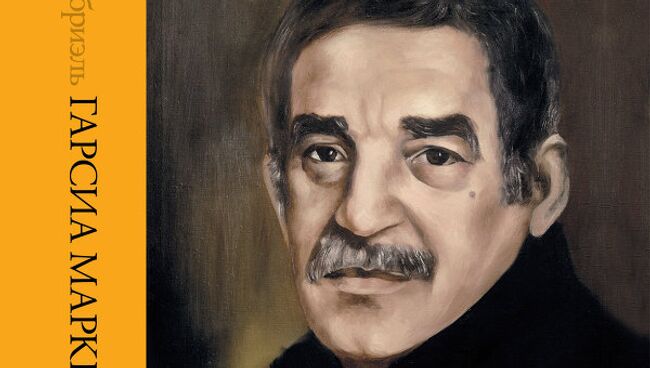

РИА Новости публикует отрывок из автобиографии "Жить, чтобы рассказывать о жизни" Габриэля Гарсиа Маркеса, которая впервые выходит в России в день 85-летнего юбилея самого известного латиноамериканского писателя, лауреата Нобелевской премии.

В те же самые дни без предварительного уведомления в офис "Эль Универсаль" вошел исполин, который с большим театральным чувством снял рубашку и прогуливался по редакции, чтобы удивить нас своей спиной и руками, покрытыми шрамами, которые казались бетонными. Растроганный нашим удивлением, он громко завопил, демонстрируя шрамы:

— Царапины ото льва!

Это был Эмилио Раззоре, только что приехавший в Картахену, чтобы подготовиться к сезону своего знаменитого семейного цирка, одного из самых крупных в мире. Он вышел из Гаваны на прошлой неделе на океанском лайнере "Эускера" под испанским флагом, который ждал его в следующую субботу. Раззоре кичился тем, что якобы он был в цирке еще до своего рождения, и не нужно было видеть его в действии, чтобы понять, что он был укротителем крупных хищников. Он называл их по именам, как членов своей семьи, и они отвечали ему отношением пылким и зверским. Он входил безоружный в клетки к тиграм и львам, чтобы покормить их с рук. Его любимец медведь заключал его в объятия нежности, которая отправила его на всю весну в больницу. Тем не менее самым лучшим цирковым номером был ни он, даже ни пожиратель огня, а человек, который откручивал себе голову и прогуливался с ней под мышкой вдоль цирковой арены.

Самым незабываемым в Эмилио Раззоре был его несокрушимый характер. Завороженно слушая его в течение долгих часов, я опубликовал в "Эль Универсаль" издательскую заметку, в которой осмелился написать, что "это был человек невероятно чуткий и великодушный, которых я только знал".

Я не знал многих в мой двадцать один год, но думаю, что фраза была подходящей. Мы ели в "Ла Куеве" с людьми из газеты, и там он тоже заставил себя любить своими историями о хищниках, очеловеченных любовью. В один из таких вечеров, немало поразмыслив об этом, я осмелился просить его, чтобы он взял меня с собой в цирк, по крайней мере как мойщика клеток, когда в них нет тигров. Он мне ничего не сказал, но молча пожал мне руку. Я это понял как пароль цирковых и принял как решенное дело.

Единственный, кому я в этом признался, был Сальвадор Меса Николлс, поэт Антиокии, который пылал сумасшедшей любовью к цирковым шатрам и только что приехал в Картахену как местный партнер семьи Раззоре. Он ушел с цирком когда-то в моем возрасте и предупредил меня, что те, кто видит слезы клоунов в первый раз, хотят уйти за ними, но на следующий день раскаиваются в этом. Тем не менее он не только одобрил мое решение, но и убедил дрессировщика, при условии, что мы будем хранить общий секрет, чтобы это не стало новостью раньше времени. Ожидание цирка, которое до тех пор было волнующим, сделалось нестерпимым.

"Эускера" не приплыла в назначенный день, и невозможно было связаться с ней. По истечении еще одной недели мы установили связь с радиолюбителями, чтобы следить за погодными условиями на Карибах, но мы не смогли помешать тому, чтобы в прессе и на радио начали спекулировать на возможности ужасной новости. Меса Николлс и я находились в те напряженные дни рядом с Эмилио Раззоре без еды и сна в его номере в гостинице. Мы видели его сокрушенным, потерявшим в объеме и размере в бесконечном ожидании, пока предчувствие наше не подтвердилось, что "Эускера" никогда никуда не придет и не будет никакой новости о ее судьбе.

Дрессировщик все же провел целый день запершись в своем номере, а на следующий день навестил меня в газете, чтобы сказать, что сто лет ежедневных сражений не могут исчезнуть в один день. Таким образом, что он поехал в Майами без гвоздя и без семьи, чтобы построить постепенно, начав с пустого места, утонувший цирк. Меня так взволновала его решимость без оглядки на трагедию, что я поехал с ним в Барранкилью, чтобы проводить его на самолет до Флориды. Прежде чем сесть на борт, он поблагодарил меня за мое решение записаться в его цирк и пообещал, что пошлет за мной сразу же, как только у него появится что-то конкретное. Мы обнялись с такой силой, что я всей душой понял любовь к нему львов. Больше я о нем никогда ничего не узнал.

Самолет в Майами вылетел в десять того же дня, когда появилась моя статья о Раззоре: 16 сентября 1948 года. Я собрался возвращаться в Картахену в тот же вечер, но мне пришла в голову мысль зайти в "Эль Насьональ", вечернее ежедневное издание, в котором писали Херман Варгас и Альваро Сепеда, друзья моих друзей из Картахены. Редакция находилась в разрушенном здании старого города в длинном большом зале, разделенном деревянными перилами. В глубине зала белокурый молодой человек в рубашке без пиджака печатал на машинке, клавиши которой трещали, как петарды, в безлюдном зале. Я приблизился почти на цыпочках, напуганный зловещим скрипом полов, и подождал у перил, пока он не повернулся посмотреть на меня и сказал мне неожиданно благозвучным голосом профессионального диктора:

— В чем дело?

У него были короткие волосы, жесткие скулы и какой-то незамутненный и пристальный взгляд, который мне показался рассерженным тем, что его прервали. И я ему ответил, как смог, буквально так:

— Я Гарсиа Маркес.

Только услышав свое собственное имя, сказанное с такой уверенностью, я осознал, что Херман Варгас прекрасно мог и не знать, кто это такой, хотя в Картахене мне говорили, что разговаривали много обо мне с друзьями из Барранкильи, после того как прочитали мой первый рассказ. "Эль Насьональ" опубликовала восторженную статью Хермана Варгаса, которая была разборчива в том, что касалось литературных новинок. Но восторг, с которым он меня принял, подтвердил мне, что он знал очень хорошо, кто был кем, и что его симпатия была более реальной, чем все разговоры.

Через несколько часов я познакомился с Альфонсо Фуэнмайором и Альваро Сепедой в книжном магазине "Мундо", и мы выпили аперитив в кафе "Коломбия". Дон Рамон Виньес, мудрый каталонец, которого я так страстно желал и так боялся узнать, не пришел тем вечером на собрание друзей к шести часам. Когда мы выходили из кафе, нагруженные пятью порциями алкоголя, то казалось, что мы дружили много лет.

Это была длинная ночь простодушия. Альваро, прирожденный водитель, тем более уверенный и более благоразумный, чем больше выпивал, совершил маршрут памятных событий. В "Лос Альмендрос", таверне под открытым небом, под цветущими деревьями, где принимали только фанатов "Депортиво хуниор", несколько клиентов затевали ссору, которая могла закончиться дракой. Я пытался успокоить их, пока Альфонсо посоветовал мне не вмешиваться, потому что в том месте, где собирались футбольные фанаты, пацифистам было очень плохо.

Вот так я провел эту ночь в городе, таком, какого у меня больше никогда не было; это не был ни город моих родителей в их первые годы, ни город нищеты с моей матерью, ни город колледжа Святого Иосифа, а моя первая взрослая Барранкилья в раю ее борделей.

В индейском районе было четыре квартала металлической музыки, которая заставляла дрожать землю. Там было множество нищенских строений, обитатели которых жили подаянием. Хозяева семейных борделей с женами и детьми обслуживали своих постоянных клиентов вполне в соответствии с нормами христианской морали и учтивости, особенно дон Мануэль Антонио Карреньо. С некоторыми завсегдатаями дебютантки укладывались в постель в кредит.

У Мартины Альваро, самой опытной из всех, была тайная дверь и гуманные тарифы для раскаявшихся священников. Не было ни обманов, ни веселых счетов, ни венерических сюрпризов. Последние сердобольные французские мамаши с Первой мировой войны, хворые и грустные, сидели с заката дня у дверей своих домов под печатью греха, красными фонарями, ожидая третье поколение, которое пока

еще росло в стимулирующих половую деятельность презервативах.

Были дома с охлажденными салонами для тайных шабашей заговорщиков и убежищ для алькальдов, сбежавших от своих жен.

"Эль Гато негро" под беседкой с альстремериями был раем для торгового флота. Одна крашенная в блондинку крестьянка, которая пела на английском языке, продавала под столом галлюциногенные мази для сеньоров и сеньор. Как-то в знаменательную ночь Альваро Сепеда и Кике Скопелл не выдержали расизма дюжины норвежских моряков, которые стояли в очереди перед дверью единственной негритянки, пока шестнадцать белых храпели, сидя во дворе, и предложили морякам помериться силами в рукопашном бою. Двое против двенадцати на кулаках обратили моряков в бегство с помощью белых девушек, которые проснулись счастливые и добили их ударами стульев. В конце концов, в бредовом возмещении ущерба, короновали негритянку нагишом как королеву Норвегии.

За пределами китайского квартала были другие законные и тайные публичные дома, впрочем, все они существовали под покровительством полиции. Одним из них было патио больших цветущих миндальных деревьев в районе бедноты, с нищенским навесом и дормиторием с койкой, сдаваемой внаем. Товаром были анемичные девушки, жительницы района, которые зарабатывали одно песо за одну

встречу с опустившимися пьяницами. Альваро Сепеда открыл место случайно одним днем, когда сбился с пути под октябрьским ливнем и вынужден был укрыться под навесом. Хозяйка предложила ему пива и двух девочек вместо одной с правом повторить, пока не закончится дождь. Альваро продолжил, пригласив друзей на прохладное пиво под миндалевые деревья, но не для того, чтобы совокупляться с девочками, а чтобы научить их читать.

Самым прилежным он выхлопотал стипендии, чтобы они могли учиться в официальных школах. Одна из них потом работала медицинской сестрой в больнице де Каридад в течение многих лет. Хозяйке он подарил дом. И это плачевное дошкольное учреждение до своего естественного исчезновения имело соблазнительное название: "Дом девочек, которые укладываются в постель от голода".

В первую мою знаменательную ночь в Барранкилье мы отдали предпочтение исключительно дому "Ла Негра Эуфемия" с огромным внутренним зацементированным двором для танцев, среди густолиственных тамариндов, с шалашами по пять песо в час, столиками и стульями, окрашенными в яркие цвета, по которым прогуливались по желанию авдотки. Эуфемия, монументальная и почти столетняя старуха, лично принимала и выбирала клиентов на входе за письменным офисным столом, единственным инструментом —

необъяснимым! — на котором был огромный церковный гвоздь. Девочек она выбирала сама, руководствуясь их воспитанностью и природной привлекательностью. Каждая брала себе имя, которое ей нравилось, а некоторые предпочитали то, что им предложил Альваро Сепеда из-за своей страсти к мексиканскому кино: Ирма Ла Мала, Сусана Ла Первеса, Вирхен де Медианоче.

Какую книгу вы сейчас читаете? Опрос >>

Предоставлено издательством АСТ